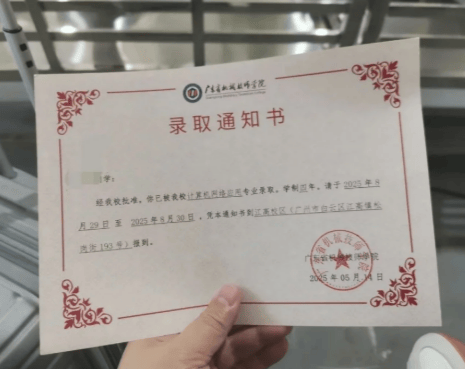

近日,“孤独症学生录取后遭劝退”一事引发关注。19岁的李同学通过广东省残联选拔,被广东省机械技师学院录取。然而在报到当天,校方却以“不收孤独症学生”为由拒绝其入学。

该举动涉嫌歧视且违背契约精神,引起舆论批评。据了解,李同学孤独症程度较轻,具备自理能力,且一直在普通学校及特殊教育学校完成学业,能够适应正常学业要求。

另一个经典案例是武汉理工大学:

视障女孩黄莺在考上武汉理工大学以前,一直在盲校读书。这是武汉理工大学接收的第一位视障学生。录取后,辅导员打来电话问是否需要单独安排宿舍、让家人陪读。最终因为她说:“我渴望的不仅是上大学,更是和其他人一样上大学”。最终她住进了普通宿舍,但是学校却为她专门把宿舍安排在一楼,提供了便利。但视障人士还有不少困难需要克服:没有盲文教材、看不见黑板、读屏软件无法识别数学公式……

于是,辅导员每学期提前帮黄莺将纸质教材邮寄到专业机构扫描,再通过读屏软件让她学习;学校为她准备电子试卷,允许她用电脑作答并延长考试时间;高等数学课上,因读屏软件无法识别数学符号,她在志愿者学姐逐题口述讲解下,硬是抄写了300页盲文笔记,并在期末考试中取得97分。如今这位视障女孩已经考上了博士。

与“劝退事件”的对比:

这个正面例子与广东省机械技师学院的“劝退”事件形成了鲜明对比。它们证明了:技术和管理上的障碍是可以克服的:只要学校愿意投入资源和精力,完全可以为不同类型的残障学生创建支持环境。

“无处可去”不是理由:我国已经存在成熟的最佳实践和榜样学校,其他院校完全可以借鉴和学习这些经验。

核心在于意愿:问题的关键往往不在于“能不能做到”,而在于学校“愿不愿意去做”。武汉理工大学的案例就体现了教育机构应有的社会责任感和人文关怀。

因此,广东省机械技师学院以“没有先例”和“缺乏经验”为由拒绝学生,其理由在这些成功的实践面前是站不住脚的。这更加凸显了其行为是缺乏意愿和担当的歧视,而非真正无法解决的技术难题。

每一位残障学生走向大学的路上,都比常人付出更多艰辛。他们值得更包容、更多元的成长通道,而不应被刻板印象限制未来。正如此前那位感动无数人的视障女孩,凭借自身努力一路读到博士——残障并非人生的终点,他们同样可能绽放出比常人更耀眼的光芒。

允许并支持所有特殊学生进入普通院校学习,能极大地拓宽他们未来的职业道路,让他们不必再被困于按摩、调音等传统局限领域,而是能凭借自己的才智在更多元化的领域发光发热。

9月9 日,广东省残联已介入协调,希望能让我们看到一个好的结果!