( 小 暑)

SUMMER

小暑卷首语

小暑(7月7日交节)作为夏季第五个节气,标志着“三伏天”的序章。《月令七十二候集解》载:“暑,热也,就热之中分为大小,月初为小”,此时太阳黄经达105度,地表热浪初显,但尚未达极盛。古人观测到此时“温风至,蟋蟀居宇,鹰始鸷”的三候变化,揭示了自然界阳气渐盛、阴气初萌的微妙平衡。

《北中健康编辑部》2025

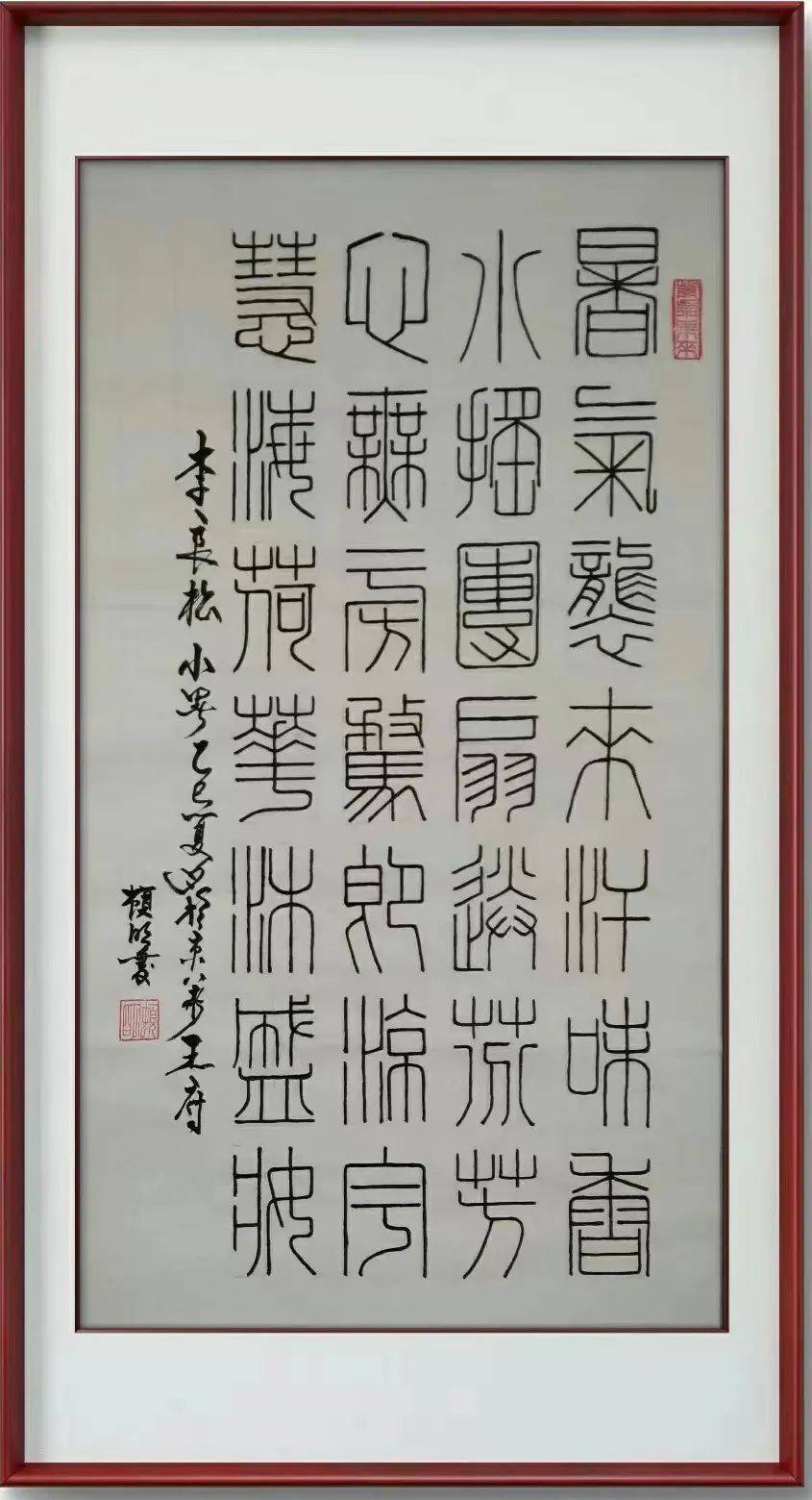

小暑节气诗词

非遗药熨

小暑

暑气袭来汗味香,小摇团扇送芬芳。

心无旁骛即凉宇,慧海荷花沐盛妆。

北京中医药大学国学院院长

李良松

小暑习俗与健康

非遗药熨

食新敬祖:养脾胃

南方“食新”习俗(尝新米)与北方“头伏饺子”传统,暗合中医“以形补形”理念。新米富含B族维生素,能修复胃肠黏膜;饺子皮(小麦)健脾,馅料(羊肉/韭菜)温补,形成“温润相济”的养生结构。现代研究发现,这种饮食转换可提升血清胃泌素水平23%,有效缓解“苦夏”食欲不振。

晒伏祛湿

“六月六,晒红绿”的晒伏习俗,实为利用盛夏紫外线杀菌与高温干燥的双重效应。实验数据显示,正午阳光直射下,2小时可杀灭织物中98%的霉菌孢子。配合中药熏蒸(如苍术、艾叶)更可祛除湿气,预防湿疹等皮肤疾患。

小暑中医养生

非遗药熨

01

湿热交蒸的挑战

气象医学视角:小暑期间全国平均气温较立夏升高4.3℃,相对湿度达75%-85%,形成典型“桑拿天”。这种环境使人体散热效率下降40%,心血管负荷增加30%。临床数据显示,此时急诊心梗发生率较平日上升27%,湿疹就诊量增加45%。

暑热伤津:持续高温导致“气随津脱”,出现口干、尿少、心悸等气阴两虚证候。

湿困中焦:梅雨季结束后的“倒黄梅”现象,使脾胃运化失司,表现为脘腹胀满、舌苔厚腻。

表虚不固:空调冷风与汗出当风交替,造成卫气虚弱,易发反复呼吸道感染。

02

冬病夏治

小暑过后,即将进入三伏天,这是一年中最热的时段,也是“冬病夏治”的黄金时期。三伏贴便是冬病夏治的常用方法之一,它适用于冬天容易发作或加重的疾病,如慢性支气管炎、支气管哮喘、慢阻肺、过敏性鼻炎等,以及一些中医判断属于阳虚的人群,这类人群平时大多手脚冰凉、怕冷怕风。三伏天人体阳气最为旺盛,此时人体的阳气浮于体表,气血运行通畅,毛孔张开,药物更容易渗透到穴位经络,通过经络气血的运行,到达病变部位,从而达到扶正祛邪、治疗疾病的目的。不过,三伏贴并非人人适用,贴敷前应咨询专业医生,由医生根据个人体质判断是否适合贴敷以及选择合适的穴位和药物。

03

小暑艾灸温阳散寒

小暑节气,人体阳气最为旺盛,此时进行艾灸,可借助天时,达到温阳散寒、祛湿健脾的效果。艾灸通过温热刺激穴位,促进气血运行,调节人体的阴阳平衡。常用的艾灸穴位有关元穴、中脘穴、神阙穴、命门穴等。关元穴位于下腹部,前正中线上,脐下3寸,艾灸此穴可补肾培元;中脘穴位于上腹部,前正中线上,当脐中上4寸,艾灸它能调理脾胃;神阙穴即肚脐,艾灸此穴可培元固本,调理肠胃;命门穴位于腰部,当后正中线上,第二腰椎棘突下凹陷中,有助于补肾壮阳。艾灸时,可使用艾条或艾绒进行温和灸,每个穴位灸30-40分钟,注意保持适当距离,避免烫伤。但需注意,女性经期、过饥过饱时不宜艾灸。