在明代,流传着“三大才子”的说法,选拔的标准似乎很简单:博览群书、才学出众。然而,历史的验证却证明,竞争异常激烈,标准虽然简洁,但要做到也非常困难,甚至连唐伯虎这样的人物也未能跻身其中。

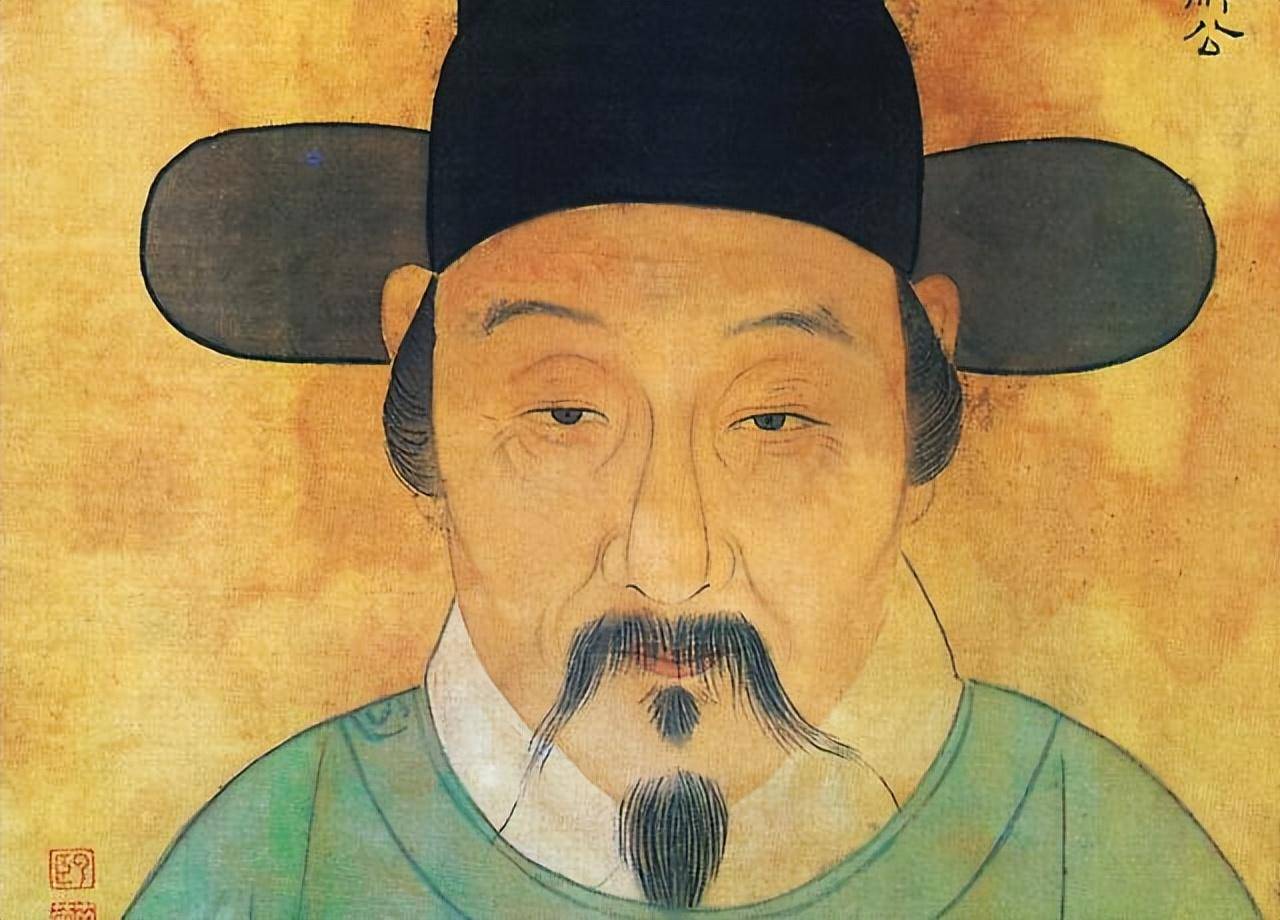

解缙、杨慎、徐渭这三位,公认是三大才子中的佼佼者,但他们之间谁是最顶尖的,却一直争议不断。有的认为解缙作为《永乐大典》的总编纂,才学最为出色;有的认为杨慎的《临江仙》才气横溢,堪称第一;也有观点认为,解缙在博学方面最为出色,杨慎在博览群书上更胜一筹,而徐渭则以多才多艺著称。

尽管有“文无第一,武无第二”的说法,但今天我们仍旧来探讨这一话题。

“天才”二字如何定义?通常指天生聪颖,无需过多教导,像古代传说中的“神童”——甘罗十二岁就任相,曹冲六岁便能称象等。解缙、杨慎、徐渭无疑也属于这类天才。

据说,解缙从两岁开始便识字,且记忆力惊人,能够口吐诗文;四岁时,他便作出了“小儿何所爱?夜梦笔生花,花根在何处?丹府是吾家”的诗作,令人大为惊叹;到九岁,他的记忆力已可背诵万言书,被誉为神童,十四岁时便能迅速记忆数行文字,已具超凡的才能。

杨慎同样才气非凡,他两岁能背诵《中庸》,三岁便能一目十行,日记成卷,十一岁开始作诗,荣膺“神童”之名,十二岁时已创作出《古战场文》、《过秦论》和《黄叶诗》等作品,令当时的学界震惊。杨慎甚至被当时著名的学者李东阳收为弟子。

尽管这两位才子卓尔不群,徐渭虽也出类拔萃,但似乎略逊一筹。早在六岁时,徐渭便能熟诵《大学》,每天诵读上千字,老师教他几百个字,他便能背诵不忘;十岁时,他已能创作《释毁》一文,一气呵成,且具有非凡的口才与应变能力。

谈及明代的科举制度,虽然当时许多人对其颇有微词,但不得不承认,这一制度在古代,尤其是明代,堪称最为科学合理的考试选拔方式。在科举考试中,尽管不可能做到绝对的公正,却能确保相对的公平。无论你是世家子弟,还是贫寒百姓,都只能通过一个途径——拿起笔,认真作答。

对于作弊的念头,更是可以轻易被摒弃。若一旦被查出,轻则取消考试资格,重则被流放,甚至以命偿还。即使是权贵家庭的子弟,也没有捷径可走。例如,万历年间,首辅王锡爵的儿子考中乡试状元,但由于此举引发了朝野的非议,王锡爵竟将儿子赶回家,直到十三年后他卸任,才让儿子重新参加考试。

三位才子中,解缙、杨慎、徐渭在科举上的成绩也十分突出。解缙在乡试中获得解元,进入会试后排名第七,殿试中列三甲第十,年仅十九岁,便成为进士。他虽然只获得了解元,但三次考试均一次通过,世人称之为“解三元”。

杨慎的科举之路同样辉煌。初试乡试时,他位列第三,因意外的烛花掉落未能通过会试,三年后重试时获得会试第二,并最终殿试第一,年仅二十三岁,名列进士。而且,杨慎的父亲是当时的内阁首辅杨廷和,尽管如此,他依然没有受到任何的指责,证明了他在学术上的权威地位。

相比之下,徐渭的科举成绩却相对逊色。虽然他在二十岁时成为生员,但之后的八次乡试均未考中,最终未能获得举人的称号,最高学历仅为秀才。

然而,科举的成败并不完全决定一个人做官的能力。三位才子尽管情商不算高,但在他们的政治生涯中,也各有悲喜。解缙虽然一度位居内阁首辅,掌握极高权力,但因直言不讳,屡遭贬谪,最后因言辞过激,被囚禁并最终在严寒中去世。杨慎虽然官职不大,仅担任翰林修撰,却因多次直言不讳,反对朝廷政策,最终被贬至云南长达三十六年,虽有幸生还,但他一直未能得到应有的尊重。

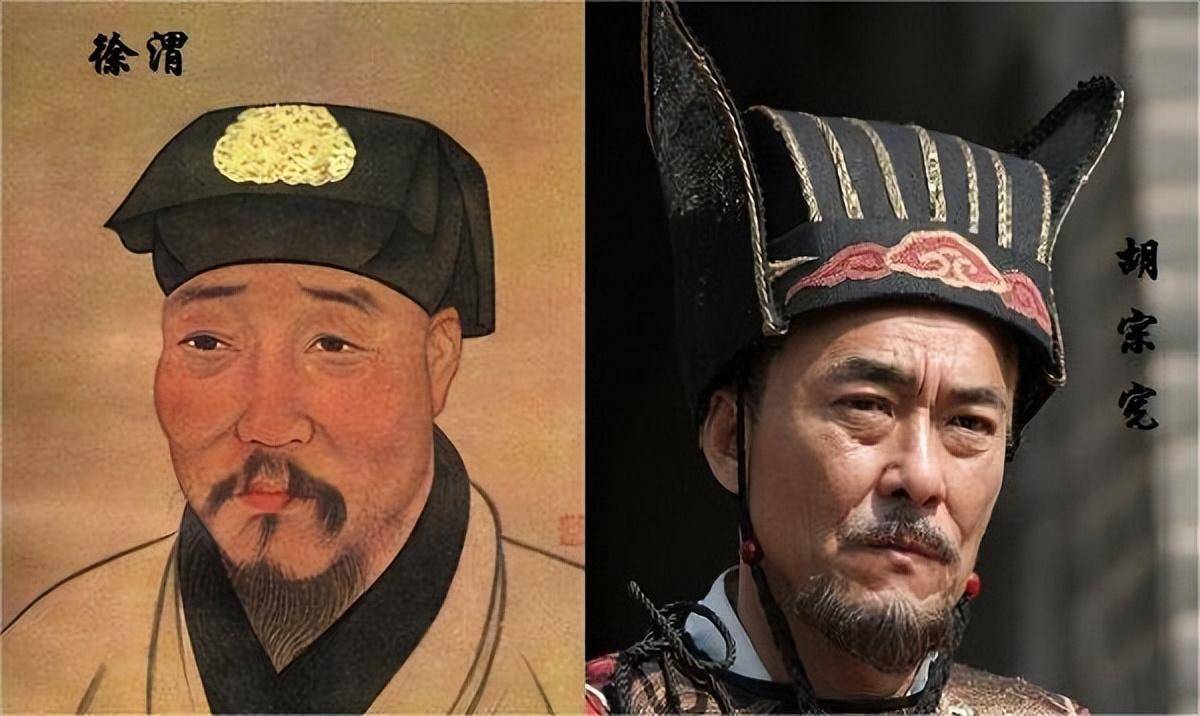

徐渭虽然因科举成绩未显赫,但他在官场上却也有所作为,曾出任胡宗宪幕府,在一些政治和军事事务上展现了非凡的才能。然而,失去胡宗宪的庇护后,徐渭的命运急转直下,最后因病自杀未遂,入狱七年,虽然最终得以释放,但晚年的他依然过得贫困潦倒,直到死。

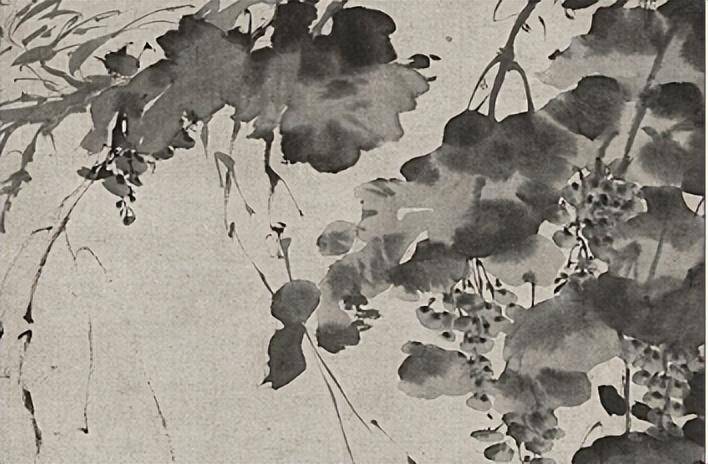

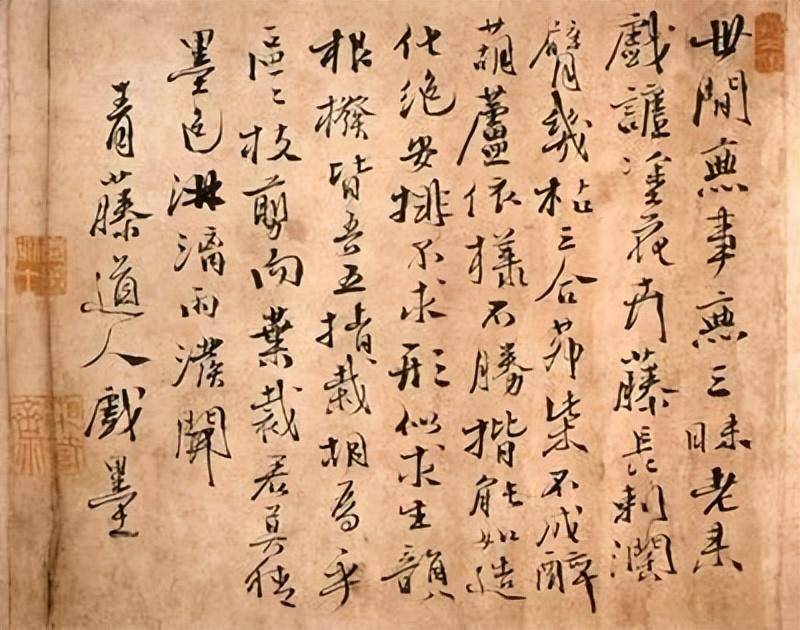

总体来看,三位才子各有千秋,解缙与杨慎的学术成就位居前列,徐渭的才艺却远超二人。徐渭不仅精通书画,他在诗文、戏曲等多个领域的成就同样让人叹为观止。解缙则在博学方面无可挑剔,尤其是在《永乐大典》的编纂中,展现出无与伦比的学术水平。杨慎则是明代文学、词曲等方面的佼佼者,拥有非常丰富的作品和深厚的学识。

如果论天才,解缙和杨慎略胜一筹;若论做事,徐渭的能力更为突出;若论文学成就,三人各有千秋,难以评判谁高谁低。总的来说,三位才子无论从哪个角度看,都堪称明代文学和文化的顶级人物,在他们的作品和事迹中,仍旧散发着耀眼的光辉。