声明:本文内容均是根据权威医学资料结合个人观点撰写的原创内容,在今日头条全网首发72小时,文末已标注文献来源及截图,文章不含任何虚构情节和“艺术加工”,无任何虚构对话,本文不含任何低质创作,意在科普健康知识,请知悉。

“你说,是不是猪肉最升胆固醇?”孙姨突然在小区花坛边问出了这句话。

她穿着洗得发白的运动服,眼神认真,一边拎着刚买的猪蹄,一边瞅着邻居手里那袋鸡翅。

“前几天检查血脂高,医生说让我少吃点油腻的,我就琢磨,是不是以后猪肉都不能碰了?”这句带着生活气息的问题,不是第一次被问。

它出现在菜市场,也出现在厨房里。

可惜,大多数时候,答案都被简化成“是”或者“不是”,而事实远比表面复杂得多。

肉类跟胆固醇升高之间的关系,从来不是“谁最多”的简单比较。

胆固醇高,其实不是某一种肉的问题,而是吃肉这件事背后的“频率”“处理方式”“搭配方式”和“个体反应”的综合结果。

表面上看,猪肉脂肪多,确实容易让人联想到“升胆固醇”。但真要抠数据,猪肉的脂肪含量在不同部位差别极大。

瘦猪肉(如猪里脊)每100克脂肪不到6克,胆固醇含量不到60毫克。

而牛肋条肉脂肪高达20克以上,鸭皮胆固醇直逼90毫克。

人们以为“白肉比红肉健康”的说法,在脂肪和胆固醇的数值面前,经常站不住脚。胆固醇升高,跟食物中饱和脂肪酸的关系更大。

猪油虽然脂肪多,但它里面的单不饱和脂肪酸比例高达45%,跟橄榄油很像。

相对来说,它升高LDL(低密度脂蛋白)的能力比牛油、羊油要低一些。

再看鸡皮、鸭皮、鹅肝这类“隐蔽型脂肪炸弹”,往往被误认为“比猪肉健康”。

很多人爱吃烤鸭、红烧鸡翅,却忽视了其中的脂肪来源多数集中在皮下,而且加热后的反式脂肪酸含量显著上升。

反式脂肪对血脂的影响远远超过饱和脂肪。

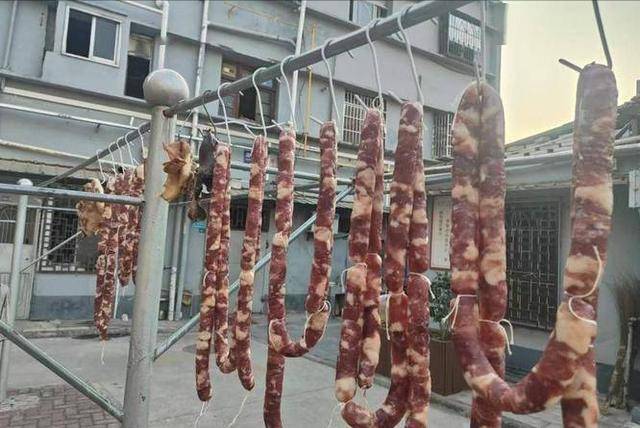

最容易被忽略的是加工方式。火腿、腊肉、香肠这类“肉制品”,才是最容易推高胆固醇的类别。

这些产品不光含有大量饱和脂肪,还含有硝酸盐、亚硝酸盐等添加剂,在高温处理下生成的亚硝胺类化合物不只是致癌物,也干扰肝脏对脂类的代谢。

研究发现,每天摄入50克以上的加工肉制品,罹患心血管疾病的风险比不吃的人高出18%。

这还没算进它对内分泌系统的干扰作用,比如胰岛素抵抗和肾上腺皮质激素水平的异常,都会间接影响脂质代谢。

胆固醇的升高不仅是“吃了什么肉”,更关键的是吃进去之后“身体怎么处理”。

消化系统、肝脏功能、肠道菌群乃至睡眠质量,都会对胆固醇的代谢造成影响。

有研究发现,睡眠不足6小时的人群,平均总胆固醇水平比睡眠正常者高出12%。

如果再叠加高压工作环境,这一差距可能扩大到18%甚至更多。

也就是说,即便吃一样的食物,不同人因代谢差异,产生的胆固醇水平会差得很远。

再来看一组数据:美国心脏协会对多国食物摄入与胆固醇水平进行横断研究发现,

每天肉类摄入量超过250克的男性中,血胆固醇在5.7 mmol/L以上的比例为43%,而每天摄入量不足100克者仅为15%。

但其中摄入最多的不是猪肉,而是牛肉与加工肉制品,占比高达60%以上。

猪肉摄入量与胆固醇升高之间的线性关系并不显著,反而是反复加热的油脂类菜品与心血管病的相关性最高。

从这角度看,“猪肉最升胆固醇”的说法更像是一个过时的偏见。

它没有考虑饮食结构整体的脂肪酸构成,也没有考虑不同肉类的真实脂肪分布,更忽视了人体处理脂肪的复杂过程。

真正的问题,不是猪肉,而是“吃肉的方式”。

如果一个人每天都吃肥肉煎炸、搭配高盐高糖、又缺乏蔬菜和运动,再健康的肉类也会成为负担。

反过来,如果能选用瘦肉、控制总量、用蒸煮炖代替煎炸,多数肉类对胆固醇的影响都可以降到最低。

另一个容易被忽视的因素是“肠道菌群”。

胆固醇的合成和转运,与肠道内某些细菌种群关系密切。

特别是“拟杆菌属”“双歧杆菌”“乳酸菌”等菌群数量的变化,能直接影响胆盐的回收率。

人体中胆固醇有近80%是由肝脏自行合成,仅有20%左右来自饮食。

而食物中的脂肪,尤其是饱和脂肪和反式脂肪,会刺激肝脏增加合成量。

如果肠道菌群失衡,比如滥用抗生素或饮食结构单一,就会影响胆盐的代谢效率,进而间接提升血液中的胆固醇水平。

还有一个隐藏变量是“性激素水平”。

男性在40岁以后睾酮下降明显,而睾酮水平低与高胆固醇存在统计相关性。

女性在绝经后雌激素水平骤降,也更容易出现血脂异常。

研究显示,睾酮每下降1 nmol/L,LDL胆固醇平均升高0.15 mmol/L。

也就是说,即使饮食结构不变,仅仅由于内分泌波动,就可能导致胆固醇升高。

而这个变化并不会被一般健康科普文章提及。

在临床营养领域,一些研究者开始注意到“心理状态”对胆固醇的影响。

慢性压力、高焦虑水平的个体,血中肾上腺素和皮质醇水平更高,这会促使肝脏释放更多胆固醇,以应对所谓的“战斗状态”。

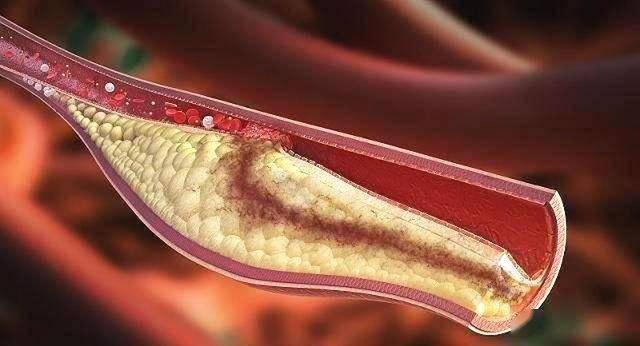

如果这种状态长期存在,会让胆固醇在血管内壁沉积,形成斑块,逐渐导致动脉硬化。

这解释了为什么有些人看上去饮食清淡却依旧血脂偏高,问题不在嘴,而在心。

也许,有人会继续坚持“少吃猪肉没错”。这当然可以理解。

但如果只是片面地切断一种肉类,把它当作罪魁祸首,忽略了真正复杂的身体机制和饮食习惯,反而容易误入歧途。

真正值得被警惕的,是加工肉制品、反复油炸的外卖、暴饮暴食后无运动的生活方式、以及看似健康实则油脂累积的“清淡陷阱”——比如表面是蔬菜,其实加了大量动物油的“素菜”。

那到底有没有一种肉,真的比猪肉更容易升高胆固醇?如果非要选出一种,它很可能不是传统意义上的红肉,而是“鹅肝”。

鹅肝作为高端食材,脂肪含量高达45%以上,且以饱和脂肪为主。

每100克鹅肝中胆固醇高达400毫克,是普通瘦猪肉的7倍以上。

更严重的是,鹅肝中的脂肪易氧化,储存过程不当极易产生氧化胆固醇,而氧化胆固醇已被证实是动脉粥样硬化形成的重要触发物。

但鹅肝被误认为“补品”,常常作为宴席美食频繁出现。正因为吃的人不多,才更容易被忽视其危害。

那么问题来了:如果食物中只有20%的胆固醇来自摄入,其它80%是身体自己制造的,那是不是只靠控制饮食就无法真正控制胆固醇水平?

答案是否定的。虽然80%的胆固醇是由肝脏合成的,但饮食中的脂肪酸构成会“诱导”肝脏合成更多胆固醇。

研究显示,摄入过多饱和脂肪酸时,肝脏内HMG-CoA还原酶的活性明显上升,这是合成胆固醇的关键酶。

而如果饮食中适当增加多不饱和脂肪酸(如深海鱼油、亚麻籽油等),则这类酶活性会降低,从而减少胆固醇的生成。

控制饮食的意义,不在于“直接摄入的胆固醇减少了多少”,而在于通过饮食影响身体的代谢走向。

对此,您有什么看法?欢迎评论区一起讨论!

参考资料

[1]王婉昕,袁紫金,朱功全,等.ACSBG2基因通过类固醇激素合成和细胞黏附相关通路介导鹅肝组织对营养状态变化的响应[J].畜牧兽医学报,2024,55(11):5018-5034.