声明:本文根据中医典籍及历史资料创作,旨在传播中医文化。文中涉及的方剂与治法仅供历史参考,非医疗建议。身体不适请前往正规医院就诊。

引言

民国七年,秋风未起,热疫先至。

那是一种怪病。初起时不过是头痛身热,像是受了风寒,可不出三日,高烧便如燎原野火,直烧得人神昏谵语,肌肤滚烫如炭。这一年,河北沧州的地界上,白幡如林,哭声相闻。

城东赵家的大宅里,也是一片愁云惨雾。赵员外年过半百,膝下只得这么一个留洋归来的独子,如今却躺在紫檀木的大床上,人事不省,嘴唇干裂得渗出血珠,喉咙里发出风箱般呼哧呼哧的响声。

床边围了一圈人,皆是沧州城里有头有脸的大夫。有人摇头,有人叹息,有人甚至已经开始悄悄收拾医箱。他们开出的方子,从银翘散到桑菊饮,从犀角地黄汤到安宫牛黄丸,药渣倒了一堆,那烧却像是在嘲笑这些凡夫俗子一般,越烧越旺。

角落里,一个身材清瘦、长衫略显陈旧的中年人,正静静地看着这一幕。他没有急着上前,手里摩挲着一块温润的白色石头,眼神深邃得像一口古井。

说来也怪,这人既不背医箱,也不挂招牌,倒像个私塾里的教书先生。可若是此时有人细看他的眼睛,便会发现那里头藏着的,不是书卷气,而是一股子敢与阎王爷抢人的杀气。

他叫张锡纯。这一年,他五十八岁。

一场关于生与死、水与火、偏见与真相的较量,即将在这间充满药苦味的屋子里上演。而这一切的转机,竟系于那一块被人视作猛虎毒药的石头之上。

01 迷局

赵公子的病,来得凶猛,也来得蹊跷。

起初只是觉得口渴,连喝了三壶凉茶也不解恨。到了夜里,那热度便从骨头缝里往外钻,整个人像是被扔进了太上老君的炼丹炉。家里的下人轮流用井水浸过的帕子给他擦身,那帕子刚一搭上去,竟腾起一阵白雾,没两下就干透了。

赵员外急得团团转,将沧州城里稍有名气的郎中请了个遍。

头一个来的,是善治伤寒的老先生。诊了脉,说是寒邪入里,化热伤津,开了几剂发汗解表的药。药灌下去,汗是发了一身,可那烧不但没退,赵公子反而开始抽搐,嘴里胡言乱语,说着谁也听不懂的洋文。

第二个来的,是位温病派的名家。一进门闻见那股子汗酸味,便皱了眉,说是热入心包,非得用凉药不可。犀角、羚羊角这些贵重药材流水价地用,药汤黑得像墨汁。这一回,抽搐倒是止住了,可人却彻底昏死过去,无论怎么呼唤,都只剩下出的气,没了进的气。

这下子,谁也不敢再轻易下笔了。

屋内死一般的寂静,只有赵员外压抑的啜泣声。那几位名医面面相觑,窃窃私语:

「这脉象洪大无伦,按之却空虚无力,分明是真阴耗竭,阳气浮越之兆啊。」

「不错,此时若再用寒凉药,只怕是雪上加霜,顷刻间便是阴阳离决。」

「可若是用温补,这高烧又该如何解释?这病,实在是怪哉,怪哉。」

众人议论纷纷,却无一人敢担这干系。毕竟,这赵公子若是死在谁的方子下,那这一世的英名,怕是就要付诸东流了。

赵员外听着这些话,心一点点凉了下去。他看着床上那张年轻得过分却已现死气的脸,绝望地闭上了眼。

就在这时,那个一直站在角落里的教书先生模样的张锡纯,忽然往前迈了一步。他的步子不大,落地却极轻,像是一阵风。

他没有理会众人的目光,径直走到床前,并未急着切脉,而是先伸出手,轻轻探了探病人的胸口,又摸了摸背心。随后,他俯下身,侧耳在病人的胸膛上听了片刻。

「备纸笔。」他的声音不高,却带着一股不容置疑的穿透力。

赵员外猛地睁开眼,像是抓住了最后一根救命稻草,颤声道:「先生……先生有法子?」

张锡纯没有回答,只是转过头,目光扫过在场的每一位大夫,最后落在那堆没用的药渣上,淡淡道:「前面的路都走绝了。如今,只能走那条没人敢走的路了。」

02 沉疴

没人敢走的路,往往是因为那路上铺满了荆棘,甚至是白骨。

张锡纯要用的这味药,在中医的江湖里,名声并不好。甚至可以说,它背负着千年的冤屈与骂名。

这味药,色白如雪,质地坚硬,敲击之声清脆悦耳。在《神农本草经》里,它被列为中品,味辛甘,性大寒。

它便是石膏。

世人皆知人参杀人无罪,大黄救人无功。而这石膏,在许多医家眼中,比大黄还要可怕三分。自宋元以降,医界盛行温补,视寒凉如蛇蝎。更有「石膏是大寒之药,用之必定伤胃,一两即能断人肠胃」的说法流传甚广。

那几位在场的名医,一见张锡纯落笔写下「生石膏」三字,眼皮便是一跳。待看到那个分量时,更是倒吸一口凉气,险些叫出声来。

在中医的方子里,药材的计量极有讲究。寻常草药,三钱五钱已是常数,稍微猛烈的,不过一二钱。即便是石膏这种质地沉重的金石之药,常规用量也不过三四钱,顶天了一两。

可张锡纯纸上的那个数字,却是惊世骇俗的「六两」。

六两生石膏!

这哪里是治病,分明是吞石自尽!

一位胡须花白的老大夫终于按捺不住,上前一步,指着药方的手都在颤抖:「张先生,你这是要害死赵公子吗?古人云,石膏大寒,非实火不可轻用。如今赵公子脉虚气弱,若是这六两寒石下去,那微弱的胃气顷刻间便会被冻结,这……这是催命符啊!」

另一位中年大夫也附和道:「是啊,张兄。我看这方子,除了石膏,便是知母、山药、甘草。这分明是《伤寒论》里的白虎汤加减。可古书上也只说石膏用如鸡子大,你这六两,怕是有半个枕头那么大了吧?这如何使得?如何使得?」

张锡纯听着周围的指责,脸上的表情却丝毫未变。他放下笔,轻轻吹干了墨迹,转过身来。

他的目光平静如水,却又深不可测。他看着那位激动的老大夫,缓缓问道:「先生只知石膏大寒,可知这寒,是何种寒?只知它伤胃,又可知它为何能救胃?」

老先生被问得一愣,涨红了脸道:「大寒便是大寒,还能有何种寒?冰炭不同炉,此乃常识!」

「非也。」张锡纯摇了摇头,嘴角勾起一抹苦涩的笑意,「世人只知石膏寒凉,却不知它凉而能散,有透表解肌之功。它非但不是冰霜之寒,反倒是扑灭心肺胃三焦实火的甘霖。这赵公子的病,非是虚寒,而是实热内闭,犹如炉火封顶,若不用大剂石膏如釜底抽薪,这一炉火,怕是要把人烧干了。」

「一派胡言!」老先生气得胡子乱颤,「即便你要清热,一两足矣!六两……这分明是拿人命当儿戏!」

争执声越来越大,赵员外夹在中间,看看这个,又看看那个,早已是六神无主。一边是德高望重的沧州名宿,一边是名不见经传却语出惊人的怪医。这药,到底是煎,还是不煎?

03 登场

就在这僵持不下之际,床上的赵公子忽然发出了一声凄厉的嘶吼。

那声音不像人声,倒像是野兽濒死前的哀鸣。只见他猛地挺直了身子,双手在空中乱抓,双目圆睁,眼球上布满了骇人的血丝。紧接着,一口鲜血喷涌而出,染红了锦被。

「儿啊!」赵员外一声惨叫,扑了上去。

众医大惊失色,纷纷后退。那老先生更是面色惨白,喃喃道:「热入血室,迫血妄行……完了,完了,神仙难救了。」

此时此刻,所有的理论、派别、成见,在死亡面前都显得苍白无力。生命正在以肉眼可见的速度从这具年轻的躯体里流逝。

张锡纯没有退。

他反而上前一步,一把抓住了赵员外的手腕。他的力气大得惊人,竟将这位救子心切的父亲硬生生拽了起来。

「员外,」张锡纯的声音冷冽如刀,「令郎的命,如今就在这一线之间。信我,还有一线生机;不信,便只能准备后事了。」

赵员外满脸泪痕,看着张锡纯那双坚定得有些可怕的眼睛。那里面没有一丝慌乱,只有一种近乎偏执的自信。

「先生……」赵员外颤抖着嘴唇,「这药,真能救命?」

「能。」张锡纯只回了一个字。

「若……若是救不回呢?」

「若救不回,」张锡纯转过身,指了指门外,「张某这副棺材板,便赔给令郎做脚踏!」

这话一出,满屋皆惊。

拿自己的命做担保,这是何等的狂妄,又是何等的决绝!

赵员外咬了咬牙,眼中闪过一丝狠厉。那是绝境赌徒才有的眼神。

「煎药!」他大吼一声,声音嘶哑,「照张先生的方子,煎!」

下人们慌忙领命而去。那几位名医见状,长叹一声,纷纷摇头告辞。在他们看来,这赵家已经是疯了,这张锡纯更是个疯子。谁也不愿留下来看这注定惨烈的结局。

屋子里瞬间空了一半。只剩下张锡纯,赵员外,还有那一盏摇曳不定的孤灯。

张锡纯此时才显出一丝疲态。他走到桌边坐下,端起早已凉透的茶盏,轻轻抿了一口。没人知道,他此刻的手心里,也全是冷汗。

六两生石膏,那是常人难以想象的分量。即便是在他自己的医案里,这也是极为罕见的险招。

他在赌。赌书里的道理是真的,赌他对脉象的判断没错。

这是一场与死神的豪赌,筹码是两条人命。

04 惊雷

药房里,火苗舔舐着黑色的砂锅。

按照张锡纯的吩咐,那六两生石膏被捣成了细末,先入锅煎煮。水沸腾的声音在寂静的夜里显得格外清晰,咕嘟,咕嘟,像是某种古老咒语的低吟。

这石膏,产自湖北应城,色白如玉,莹润透光。在中药行里,它是最廉价的石头,扔在路边都没人捡。可此时此刻,它却是比黄金还要珍贵的救命物。

两刻钟后,知母、山药、甘草依次入锅。

药香渐渐弥漫开来。但这味道并不像寻常中药那般苦涩难闻,反而带着一股淡淡的石头的土腥气和甘草的甜味。

药煎好了。

满满一大碗,色泽微白,浑浊不清。

赵员外端着药碗的手一直在抖,滚烫的药汁溅在他的手背上,他却浑然不觉。他走到床边,看着已经奄奄一息的儿子,又回头看了一眼张锡纯。

张锡纯此时正站在窗前,背对着众人,看着窗外漆黑的夜色。北风已经起来了,吹得窗纸哗哗作响。

「灌。」张锡纯没有回头,只吐出这么一个字。

几个家丁上前,强行撬开了赵公子的牙关。那碗承载着无限希望与恐惧的药汤,就这样被灌了下去。

所有人都在等。

一刻钟过去了。半个时辰过去了。

赵公子依旧昏迷不醒,身上的热度似乎也没有丝毫减退的迹象。

赵员外的脸色越来越难看,眼中的希望之火正在一点点熄灭。他猛地转头看向张锡纯,目光中已带了几分怨毒:「张先生,这……」

张锡纯依旧没有动。他就像一座石雕,立在那里。

又过了半个时辰。

忽然,床上的赵公子动了一下。

紧接着,一声极其细微的呻吟从他喉咙里溢出。

赵员外像触电一样扑过去:「儿啊!你怎么样?」

「水……我要喝水……」

声音虽然微弱,却清晰可辨。不再是之前的胡言乱语,而是有了神志!

张锡纯猛地转过身,快步走到床前,伸手一搭脉。

原本洪大躁动如奔雷的脉象,此刻竟如退潮的海水般,渐渐平复下来。再摸额头,那一层滚烫的火炭感已经褪去,取而代之的,是一层细密的、微凉的汗珠。

「汗出热解!」张锡纯长长地吐出一口浊气,整个人像是被抽去了筋骨,险些站立不稳。

「神医!神医啊!」赵员外喜极而泣,扑通一声跪倒在张锡纯面前,咚咚咚磕了三个响头。

05 孤行

这一夜,注定是载入医史的一夜。

六两生石膏,不仅救回了赵公子的一条命,更是狠狠地扇了当时那个「恐石膏如虎」的医坛一记耳光。

待到天明时分,赵公子的烧已经完全退去,人也清醒了过来,甚至能喝下一碗稀粥。消息传出,昨夜离开的那几位名医皆是目瞪口呆,不敢相信自己的耳朵。

有人不服,特意跑来查验药渣,看着那白花花的一堆石膏粉末,只觉得背脊发凉。

「这……这怎么可能?六两石膏入胃,不死也得残啊!」

张锡纯却只是淡淡一笑,没有过多的解释。他知道,夏虫不可语冰。

其实,张锡纯并非天生爱用猛药。他之所以敢用这雷霆手段,是因为他读懂了石膏的「心」。

在《神农本草经》里,石膏是微寒。到了后世,却被传成了大寒。这一字之差,谬以千里。

张锡纯常对弟子说:「石膏之性,凉而能散,犹如天降甘霖,能解阳明之实热。它虽凉,却不凝滞;虽重,却能升浮。它就像是酷暑中的一阵凉风,沙漠里的一眼清泉,是大自然赐予热病之人的无上恩典。」

而他之所以敢用六两,正是因为他看准了赵公子的病灶——那是积聚在阳明胃经的一团烈火。这团火不灭,人必死无疑。而要灭这团火,杯水车薪又有何用?非得如黄河决堤,倾泻而下,方能一举荡平!

这种胆识,源于他对医理的极致参悟,更源于他对生命的极致敬畏。

在那个年代,敢于挑战权威,敢于走别人不敢走的路,是要付出代价的。张锡纯一生,毁誉参半。有人称他为神医,也有人骂他是「张石膏」,说他离经叛道。

但他不在乎。

他只知道,作为医者,若是连手中的药都不敢信,那还凭什么让人托付性命?

06 破局

赵公子痊愈后,赵家送来了一块金匾,上书「妙手回春」四个大字。张锡纯却让人将匾额挂在了后堂,自己依旧是一袭布衣,每日在诊室里读书看病。

这件事后,来找他求诊的人多了起来。其中不乏疑难杂症,尤其是那些被其他大夫判了死刑的热病患者。

张锡纯来者不拒。

他用生石膏,用得出神入化。有时配人参,取名「白虎加人参汤」,救治气阴两虚的高热;有时配阿司匹林(当时称为阿斯匹林),中西合璧,发汗解表。

是的,你没听错。张锡纯虽是中医,却从不排斥西学。他是那个时代少有的、真正主张「衷中参西」的医者。

他曾说:「西医之理,多可与中医互证。阿斯匹林发汗之功甚速,然易伤胃气;佐以石膏,既能清热,又能监制其燥,此乃天作之合。」

这种开阔的胸襟,让他的医术更上一层楼。他不再局限于古方,而是根据病人的实际情况,灵活变通。

有一次,一个七岁的孩童患了脑膜炎,高烧抽搐,双目上吊。西医说是脑膜炎,没救了;中医说是惊风,也没辙。孩子的父母抱着最后的一线希望找到了张锡纯。

张锡纯诊脉后,又是大笔一挥:生石膏四两,磨粉,分次冲服。

那孩子的母亲吓得直哭:「这么小的孩子,吃石头能行吗?」

张锡纯蹲下身,摸了摸孩子的头,温声道:「这石头煮出来的水,是甜的。孩子喝了,火就灭了,就好了。」

果然,那孩子喝下石膏水后,不出两个时辰,烧便退了,抽搐也停了。第二日,便能下地玩耍了。

这便是张锡纯。他用最朴素的石头,创造了一个又一个奇迹。

07 回春

随着年岁渐长,张锡纯的名气越来越大,甚至传到了京城。当时的北洋政府大总统,也曾派人来请他出山。

但他更愿意待在乡间,待在病人中间。

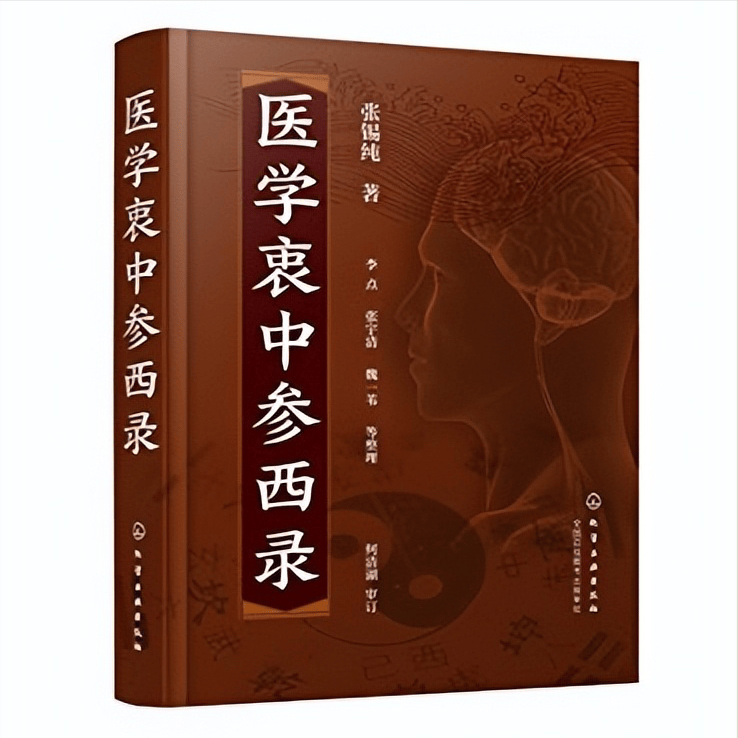

他开始著书立说,将自己毕生的经验,连同那些惊心动魄的医案,一字一句地记录下来。这便是后来传世的《医学衷中参西录》。

在这本书里,他用了大量的篇幅为石膏正名。他写道:「石膏,凉而能散,有透表解肌之力。外感有实热者,放胆用之,直胜金丹。」

他详细记录了石膏的用法、用量、禁忌,甚至连如何煎煮、如何挑选石膏都写得清清楚楚。他怕后人不敢用,更怕后人用错了。

他就像一个孤独的守夜人,守着这味被误解千年的良药,守着中医的那盏灯。

晚年的张锡纯,依然清瘦,依然爱穿那件旧长衫。每当有热病患者上门,他依然会毫不犹豫地开出重剂生石膏。

有人问他:「先生,您就不怕万一失手,毁了一世英名吗?」

张锡纯笑了笑,指着窗外的夕阳道:「英名算什么?这世间,还有比人命更重的东西吗?我若为了保全名声而见死不救,那才是不配为医。」

08 传世

时光荏苒,转眼已是百年。

当年的沧州城早已变了模样,赵家的大宅也化作了尘土。但张锡纯的名字,和他的那本《医学衷中参西录》,却像那块温润的生石膏一样,历经岁月的洗礼,愈发光彩夺目。

如今的中医院校里,学生们依然在读他的书,学他的方。每当遇到高热不退的危重病人,医生们依然会想起那个敢用六两石膏的张锡纯,想起那个关于勇气与智慧的传说。

说来也怪,这味药的故事,比它的药效还传奇。

世人只知它是冰冷的石头,却不知在张锡纯的手里,它曾燃起过多少生命的希望之火。

这便是后话了——但在当时,除了那个倔强的老头,没人相信那一碗白色的汤药,竟能托起生与死的重量。

(本篇完)