在心血管健康领域,房颤是大众熟知的心律失常疾病,但 “房颤负荷” 这一关键指标却常被忽视。它如同心脏健康的 “隐形标尺”,能更精准地提示潜在风险,而射频消融术作为治疗房颤的重要手段,正成为减轻房颤负荷、守护心脏健康的关键选择。

一、什么是房颤负荷?核心定义要理清

简单来说,房颤负荷是指在特定监测周期内(临床常用 24 小时、7 天,部分长期监测可延长至 30 天),心房颤动发作的总时长占整个监测周期的百分比。

举个直观例子:若采用 24 小时动态监测,期间房颤发作累计 2 小时,那么房颤负荷就是(2÷24)×100%≈8.3%;若 1 周内仅发作 10 分钟,负荷则低至(10÷10080)×100%≈0.1%,属于极低负荷范畴。

二、怎么测房颤负荷?两类工具很常用

目前临床和日常监测中,主要依靠两种方式获取房颤负荷数据,为后续治疗(包括射频消融)提供依据:

动态心电图(Holter):属于临床金标准,通过贴在胸部的电极片,连续记录 24-72 小时心律变化,数据精准度高,能清晰区分房颤与其他心律失常,是评估是否需要射频消融的重要参考。

智能穿戴设备:如带心律监测功能的手表、手环,可实现 7 天甚至更长时间的连续监测,无需固定电极,不影响日常活动,能捕捉到偶发、短暂的房颤发作,适合射频消融术后患者的长期随访,动态观察负荷变化。

三、负荷高低有啥影响?射频消融的干预节点要掌握

房颤负荷并非 “数值游戏”,而是与健康风险直接挂钩,也决定了是否需要射频消融干预:

低负荷(<1%):多为偶发房颤,症状不明显,中风、心衰等并发症风险极低,一般无需射频消融,通过调整作息(避免熬夜)、控制基础病(如降压、控糖)、减少饮酒咖啡即可改善。

中负荷(1%-10%):房颤发作频率增加,可能伴随轻微心悸、胸闷,中风风险开始上升(较正常人群高 2-3 倍)。若生活方式调整和药物治疗效果不佳,医生可能建议射频消融,提前阻断房颤进展,避免负荷进一步升高。

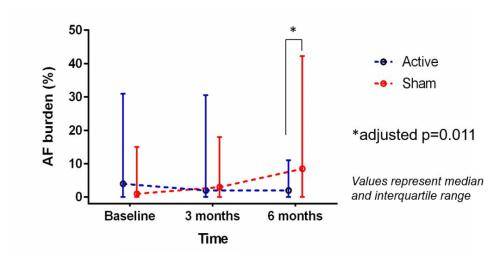

高负荷(>10%):属于高频或持续性房颤,症状明显(如频繁心悸、气短),并发症风险显著升高 —— 负荷超 20% 时,心衰概率翻倍,认知障碍(如记忆力下降)风险也会增加。此时射频消融常成为核心治疗手段,通过微创方式修复心脏异常电活动病灶,从根源上减少房颤发作,降低负荷。临床数据显示,高负荷房颤患者接受射频消融后,近 60%-70% 可实现房颤缓解,负荷降至 5% 以下。

四、射频消融如何减轻负荷?原理与优势要明白

当房颤负荷偏高且符合治疗指征时,射频消融通过以下方式为心脏 “减负”:

治疗原理:在 DSA(数字减影血管造影)引导下,将直径仅 2-3 毫米的消融导管经血管送入心脏,定位房颤病灶(多位于肺静脉口周围),通过射频能量(温度约 50-60℃)使病灶组织凝固坏死,阻断异常电信号传导,恢复心脏正常节律,从而减少房颤发作时长,降低负荷。

核心优势:相比药物治疗,射频消融能更彻底地干预房颤病灶,减少药物依赖;手术创伤小(仅需局部麻醉,术后 1-2 天即可出院);长期效果更稳定,能有效降低因高负荷引发的中风、心衰风险。

术后注意:射频消融后需遵医嘱服用抗凝药物 3-6 个月,定期通过动态心电图监测房颤负荷;同时保持健康生活方式,避免过度劳累、情绪激动,巩固治疗效果。

房颤负荷是心脏健康的 “预警灯”,而射频消融则是应对高负荷房颤的 “精准手术刀”。及时监测负荷、科学评估指征、合理选择射频消融,才能更早为心脏 “减负”,守护心血管健康。