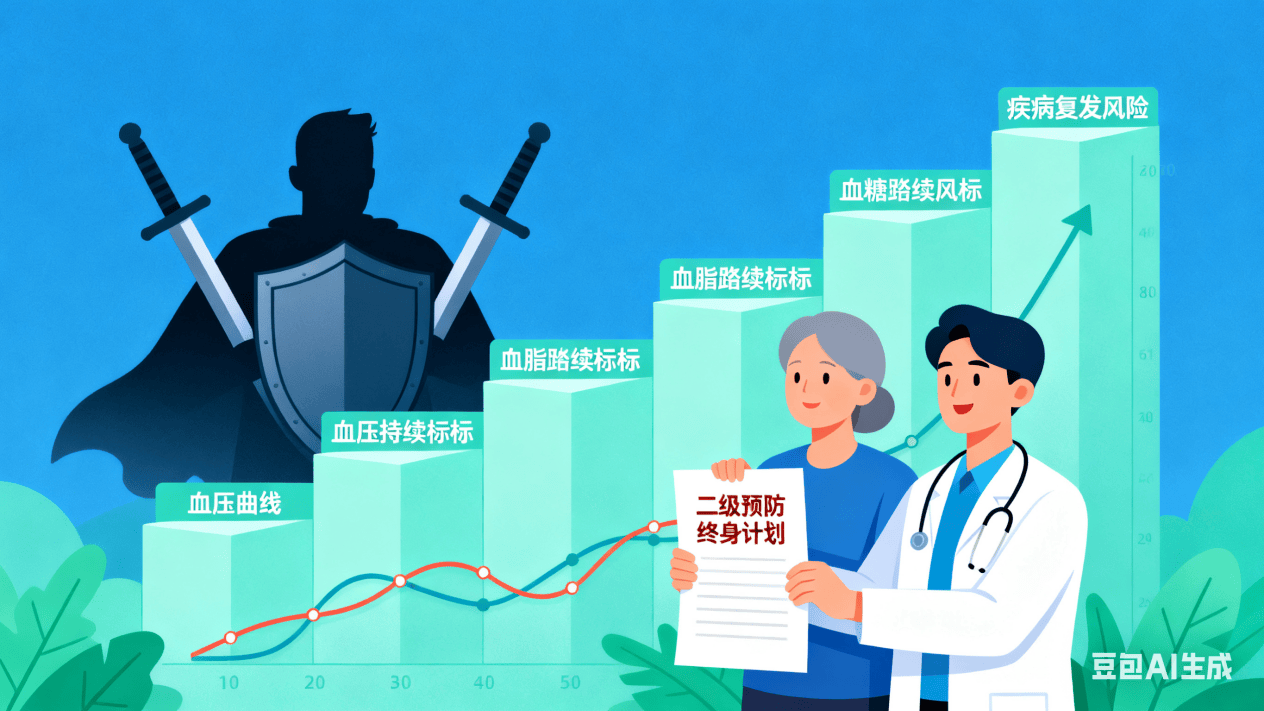

如果心绞痛发作、心肌梗死或脑梗死是一次对身体的“突然袭击”,那么成功度过急性期后的康复之路,就是一场更为漫长和关键的“保卫战”。这场战役的目标不再是击退来犯之敌,而是修筑更坚固的防线,防止敌人卷土重来。这就是二级预防的核心意义——针对已经患有心脑血管疾病的患者,采取有效措施,预防疾病的复发和加重。

一、为何二级预防如此重要?——风险更高,需更严管理

经历过一次心脑血管事件的患者,其身体内部环境已经发生了改变:

动脉粥样硬化广泛存在:一处血管出事,往往意味着全身其他部位的血管也可能存在不同程度的斑块和不稳定状态。

病理基础仍在:“三高”、吸烟等导致疾病的危险因素若未控制,将继续破坏血管。

复发风险极高:数据显示,脑梗死患者一旦再次复发,其致死率和致残率将远高于第一次。

因此,二级预防的措施必须比一级预防更严格、更全面、更持久,它需要患者和专业人士结成坚实的“联盟”,进行终身管理。

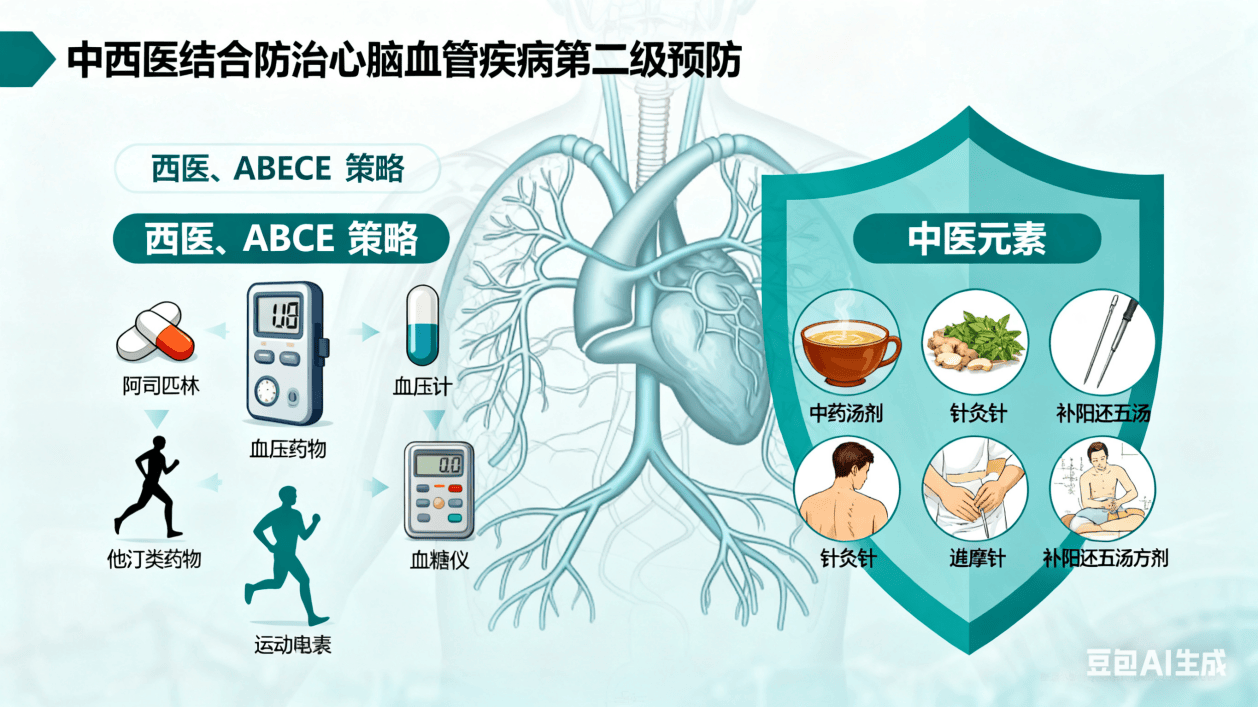

二、二级预防的双重策略:西医的“强效维稳”与中医的“固本清源”

西医的“ABCDE”策略:这是一个国际公认的标准方案,方便记忆和执行。

A 抗血小板治疗(阿司匹林或氯吡格雷)和ACEI(血管紧张素转换酶抑制剂)

抗血小板:除非有禁忌症,所有患者都要终身服用阿司匹林或氯吡格雷,防止血栓形成。

ACEI/ARB:这些药物不仅能有效降压,还能保护心脏和血管,改善心室重构,是心梗和心衰患者的基石用药。

B 控制血压和β受体阻滞剂

控制血压:目标更严格,通常要求降至<130/80 mmHg。

β阻滞剂:能降低心率,减轻心脏耗氧,改善预后,尤其适用于心梗和心衰患者。

C 胆固醇管理和戒烟

胆固醇管理:核心是使用他汀类药物。在二级预防中,他汀的降脂目标值(LDLC)要求更低(通常<1.8 mmol/L),并强调长期甚至终身服用,目的不仅是降脂,更是为了“稳定斑块”,防止其破裂。

戒烟:这是最经济的“救命措施”,必须彻底戒除,包括避免二手烟。

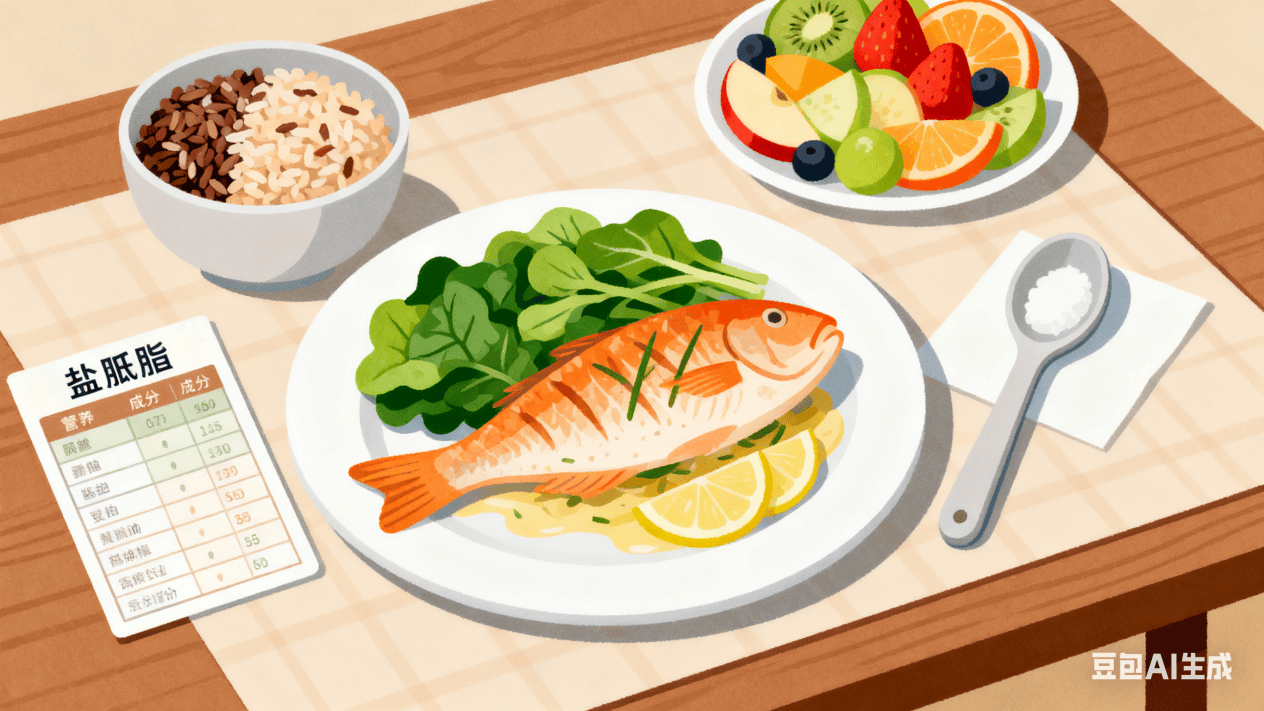

D 糖尿病管理和合理饮食

控制血糖:糖尿病患者需将血糖(尤其是糖化血红蛋白HbA1c)控制在目标范围内。

饮食治疗:坚持低盐、低脂、低糖、高纤维的地中海式饮食。

E 规律运动和健康教育

规律运动:在专业人士评估后,尽早开始心脏或卒中康复训练,包括有氧运动和力量训练。

患者教育:学习疾病知识,提高治疗依从性。

在西医 “ABCDE” 策略构建的基础防护体系上,若需进一步从中医角度优化气血运行状态,为血管健康提供多维度支持。可在医生的指导下,将丹红注射液、银杏达莫注射液纳入综合干预方案,作为二级预防中中西医协同的重要补充。

2. 中医的“扶正祛邪”与“防治结合”

中医在二级预防中优势独特,侧重于整体调理,改善患者状态,提高生活质量,并针对复发因素进行干预。

核心病机:疾病发生后,患者普遍存在“本虚标实”的状态。

本虚更甚:心气、心阳、心血、心阴亏虚的情况比发病前更为突出,表现为乏力、气短、汗多、心悸。

标实残留:血管内的“瘀血”和体内的“痰浊”并未完全清除,仍是复发的巨大隐患。

治则:益气活血、化痰通络、滋补肝肾。既要扶助正气(补益心、脾、肾之气阴),增强机体抗病能力;又要清除病邪(活血化瘀、化痰降浊),消除复发的基础。

方法:

中药汤剂/中成药:根据辨证长期调理。如用补阳还五汤(益气活血的代表方)改善中风后气虚血瘀的偏瘫;用生脉散、炙甘草汤养护心之气阴;用血脂康、荷丹片化痰降浊。

针灸、推拿:持续进行,疏通经络,促进功能恢复。

中西医协同:在西药标准治疗,如他汀、抗血小板药的基础上,联合中医药治疗,往往能起到“减毒增效”的作用。对于中医辨证属“血瘀”的患者,中西医结合也是目前治疗脑病的常用方法,可在医生指导下,使用具有活血化瘀、通脉舒络功效的中药成分药物,比如丹红注射液等。

三、患者自身的“每日功课”:将预防融入生活

1. 定期复查血压、血脂、血糖、肝肾功能、心电图等。

2. 识警报:再次学习心绞痛和中风的征兆,一旦怀疑复发,立即就医。

3. 管住嘴:将饮食控制作为每天必须完成的治疗任务。

4. 迈开腿:将康复运动视为和吃饭睡觉一样重要的事情。

5. 好心态:接受疾病,积极面对,避免因焦虑、抑郁等负面情绪影响康复。

6. 建支持:家人应共同参与,提供支持和监督,营造良好的康复环境。

二级预防是一场终身之旅,是患者与医护人员携手同行的一场健康管理马拉松。它要求我们运用所有武器——既有西医强效精准的现代医学方案,也有中医整体调理的古老智慧,更离不开患者本人持之以恒的每日实践。通过这种“中西结合、防治一体”的全面策略,我们能够最大限度地巩固疗效,阻止疾病再次偷袭,守护住这来之不易的健康,享受高质量的生活。