在全球癌症发病率图谱中,甲状腺癌的 “性别偏好” 格外显著。根据国家癌症中心发布的《2022 年中国恶性肿瘤疾病负担情况》,我国甲状腺癌发病率从 2000 年到 2016 年增长近 5 倍,已跃居全国恶性肿瘤发病率第 7 位,而其中女性患者数量约为男性的 3 倍,这一数据在全球范围内也具有普遍性 —— 美国癌症协会统计显示,该国女性甲状腺癌发病率同样是男性的 3 倍,欧洲、日韩等地区的流行病学调查结果也基本一致。为何甲状腺癌会对女性 “格外青睐”?这一现象背后,是生理机制、激素水平、生活方式等多重因素的复杂交织。

一、核心数据:女性甲状腺癌的 “高发图谱”

要理解这一性别差异,首先需要清晰认识女性甲状腺癌的发病特征。从年龄分布来看,女性甲状腺癌的高发期集中在30-50 岁,这一年龄段恰好与女性雌激素分泌的高峰期高度重叠。数据显示,30-40 岁女性甲状腺癌发病率约为同年龄段男性的 3.2 倍,40-50 岁女性发病率则为男性的 2.8 倍,而在 20 岁以下或 60 岁以上人群中,这一性别差异会逐渐缩小(20 岁以下女性发病率约为男性的 1.5 倍,60 岁以上约为 1.8 倍)。

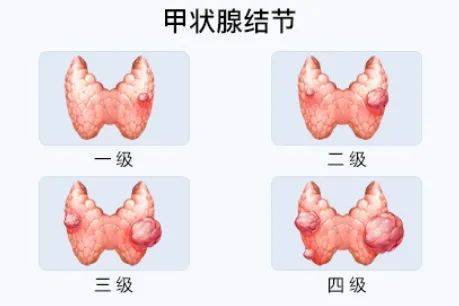

从病理类型来看,甲状腺癌主要分为乳头状癌、滤泡状癌、髓样癌和未分化癌四类,其中乳头状癌占比最高(约 85%),且性别差异最为明显 —— 女性乳头状癌发病率是男性的 3.5 倍,而滤泡状癌、髓样癌的性别差异相对较小(分别为 2 倍、1.6 倍),未分化癌则无显著性别差异。这一特点提示,甲状腺癌的性别差异可能与不同病理类型的发病机制密切相关,尤其是乳头状癌的发生可能更依赖女性体内的激素环境。

此外,甲状腺癌的 “年轻化” 趋势在女性群体中更为突出。2022 年数据显示,我国 20-30 岁女性甲状腺癌发病率较 2010 年增长了 67%,而同年龄段男性仅增长 23%。在临床实践中,25-35 岁女性因 “甲状腺结节” 就诊,最终确诊为甲状腺癌的比例约为 12%,远高于同年龄段男性的 4%。这种年轻化趋势与现代女性的生活方式、环境暴露等因素密切相关,也进一步放大了甲状腺癌的性别差异。

二、生理机制:雌激素如何 “推动” 甲状腺癌发生?

女性甲状腺癌高发的核心原因,在于雌激素与甲状腺细胞的相互作用。甲状腺组织中存在大量雌激素受体(ER),雌激素可通过与受体结合,直接影响甲状腺细胞的生长、增殖与分化,当这种调控机制失衡时,就可能诱发甲状腺细胞的恶性转化。

从分子层面来看,雌激素主要通过三种途径影响甲状腺癌的发生:一是促进甲状腺细胞增殖,雌激素可激活甲状腺细胞内的 “增殖信号通路”(如 PI3K-AKT 通路),加速细胞分裂,增加 DNA 突变的概率;二是抑制甲状腺细胞凋亡,正常情况下,受损或异常的甲状腺细胞会通过 “凋亡” 程序自我清除,而雌激素可上调 “抗凋亡蛋白”(如 Bcl-2)的表达,使异常细胞得以存活并积累,最终发展为癌细胞;三是影响甲状腺癌相关基因的表达,研究发现,雌激素可促进 “RET 基因突变”“BRAF 基因突变” 的表达,这两种基因突变是甲状腺乳头状癌最常见的驱动突变(分别占 15%、45%),而女性甲状腺乳头状癌患者中,RET、BRAF 基因突变率均高于男性(RET 突变率女性约 18%、男性约 10%;BRAF 突变率女性约 48%、男性约 40%)。

除了直接作用,雌激素还会通过 “间接途径” 增加甲状腺癌风险。例如,雌激素可增强甲状腺组织对辐射的敏感性 —— 女性在儿童期或青少年期若接受过颈部辐射(如头颈部肿瘤放疗),成年后甲状腺癌发病率会比男性高 2.5 倍。这是因为雌激素会抑制甲状腺细胞内 “DNA 修复酶” 的活性,使辐射造成的 DNA 损伤难以修复,进而增加癌变概率。此外,雌激素还会影响免疫系统功能,导致女性甲状腺自身免疫性疾病(如桥本甲状腺炎)的发病率高于男性(女性桥本甲状腺炎发病率是男性的 4 倍),而长期的自身免疫炎症会持续刺激甲状腺组织,增加甲状腺癌的发生风险(桥本甲状腺炎患者甲状腺癌发病率约为普通人群的 2.3 倍)。

三、生活方式与环境:女性特有的风险因素

除了生理机制,现代女性的生活方式与环境暴露也进一步加剧了甲状腺癌的性别差异,这些因素与雌激素的作用相互叠加,形成了 “双重风险”。

首先是精神压力与情绪波动。女性对压力的生理反应更为敏感,长期焦虑、抑郁等负面情绪会导致体内 “应激激素”(如皮质醇)水平升高,而皮质醇会与雌激素产生 “协同作用”,进一步增强对甲状腺细胞的刺激。研究表明,长期处于高压状态的女性,甲状腺癌发病率约为情绪稳定女性的 1.8 倍,且这种关联在 30-45 岁女性中最为显著。现代女性在工作、家庭中承担的多重压力,使得这一风险因素更为普遍。

其次是环境内分泌干扰物(EDCs)的暴露。女性日常接触的化妆品、护肤品、染发剂、塑料制品等,可能含有邻苯二甲酸盐、双酚 A、 parabens(对羟基苯甲酸酯)等内分泌干扰物,这些物质可模拟雌激素的作用,与甲状腺组织中的雌激素受体结合,干扰甲状腺功能,增加癌变风险。例如,长期使用含 parabens 的护肤品,会使女性甲状腺癌风险增加 27%;经常使用染发剂的女性,甲状腺癌风险比不使用者高 35%。而男性对这类物质的暴露量通常低于女性,因此受影响较小。

此外,饮食与营养因素也存在性别差异。女性为控制体重或追求 “健康饮食”,可能过度摄入高碘食物(如海带、紫菜)或低碘食物,导致碘摄入失衡。碘是甲状腺激素合成的重要原料,长期碘过量或碘缺乏,都会破坏甲状腺组织的稳定,增加甲状腺癌风险。数据显示,长期碘过量的女性,甲状腺乳头状癌发病率是碘摄入正常女性的 1.6 倍,而男性仅为 1.2 倍;长期碘缺乏的女性,甲状腺滤泡状癌发病率是男性的 2.3 倍。这种差异可能与女性甲状腺组织对碘代谢的调控更为敏感有关。

四、筛查与预防:女性如何降低甲状腺癌风险?

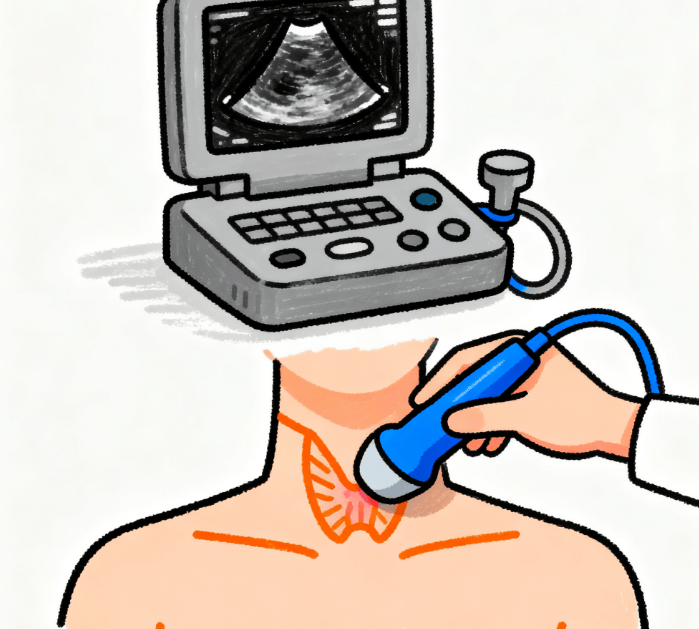

鉴于女性甲状腺癌的高发态势,针对性的筛查与预防措施尤为重要。从筛查角度来看,甲状腺超声是最便捷、有效的早期筛查手段,建议女性:

定期超声筛查:20-30 岁女性若有甲状腺癌家族史(一级亲属患甲状腺癌)、头颈部辐射史,应每 2 年进行 1 次甲状腺超声检查;30-50 岁女性(无论是否有高危因素)应每年进行 1 次甲状腺超声检查;50 岁以上女性可每 1-2 年检查 1 次。超声检查可及时发现甲状腺结节,对于直径>1cm、边界不清、形态不规则、伴有钙化的结节,需进一步进行细针穿刺细胞学检查(FNAC),明确是否为恶性(FNAC 诊断准确率约 90%)。

关注甲状腺功能与抗体:每年体检时,建议女性同时检测甲状腺功能(TSH、FT3、FT4)与甲状腺自身抗体(TPOAb、TgAb)。若出现 TSH 异常(过高或过低)、TPOAb/TgAb 阳性,需及时咨询内分泌科医生,排查甲状腺功能异常或自身免疫性疾病,避免长期炎症刺激增加癌变风险。

从预防角度来看,女性可通过以下方式降低甲状腺癌风险:

减少雌激素相关风险暴露:避免长期使用含内分泌干扰物的化妆品、护肤品,选择成分简单、无 parabens、邻苯二甲酸盐的产品;减少塑料制品的使用(如避免用塑料盒加热食物),降低双酚 A 暴露;对于更年期女性,若需补充雌激素治疗,应在医生指导下控制剂量与疗程,避免长期过量补充。

保持健康的生活方式:合理调节情绪,通过运动(如瑜伽、慢跑)、冥想等方式缓解压力;保证规律作息,避免熬夜(熬夜会干扰内分泌,影响甲状腺功能);饮食上保持碘摄入均衡,避免长期大量食用高碘或低碘食物,可参考《中国居民膳食指南》建议(成人每日碘摄入量为 120μg),通过 “加碘盐 + 适量海产品” 实现均衡摄入。

避免不必要的辐射暴露:儿童期、青少年期应尽量避免头颈部辐射检查或治疗;成年女性进行牙科 X 光、胸部 CT 等检查时,可要求医生对颈部进行防护(如佩戴铅围脖),减少甲状腺组织的辐射暴露。