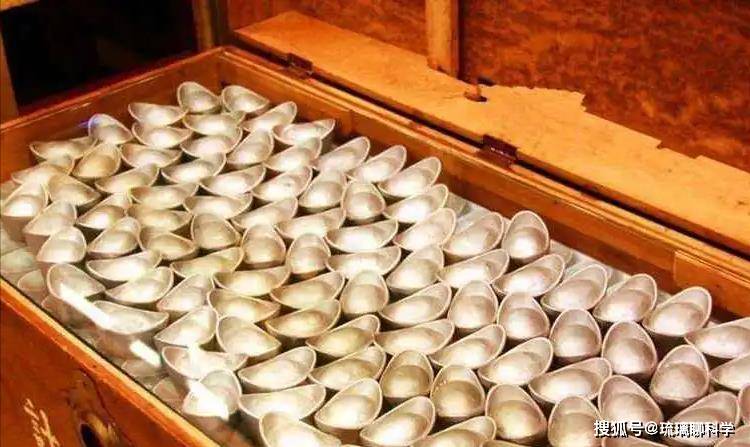

每当我们在荧幕上欣赏那些制作精良的古装剧时,总会被剧中那些雕花精美的木箱里盛放的银锭所吸引。这些银锭在烛光下闪烁着柔和的光芒,不仅是推动剧情发展的重要道具,更是古代社会财富与权力的具象化体现。然而,当我们从戏剧回归现实,一个耐人寻味的问题便浮现在脑海:那些曾经在历史长河中大量流通的白银货币,为何在现代社会中几乎销声匿迹?

白银作为中国古代重要的货币形式,其货币化进程可谓是一部跌宕起伏的历史长卷。早在原始社会末期,黄金和白银就因其稀有性和美观性被视为珍贵的财富象征,但当时它们更多是作为装饰品或祭祀用品,尚未真正进入商品流通领域。到了盛唐时期,随着冶金技术的突破性发展和经济贸易的空前繁荣,白银的开采量显著提升,这为白银作为货币奠定了物质基础。明朝初期,明太祖朱元璋虽颁布禁令严禁民间使用白银交易,但在商品经济发达的江浙、闽粤等沿海地区,白银依然在民间贸易中扮演着重要角色。直到万历年间张居正推行一条鞭法改革,白银才正式获得朝廷认可,成为全国通行的法定货币。

在古代社会的经济体系中,白银的实际购买力远超现代影视剧中的呈现。以康乾盛世为例,当时一两纹银的购买力约相当于现今人民币800-1000元,足够一个五口之家维持一年的基本生活开支。然而,如此高价值的白银货币并非普通百姓所能轻易持有。在朱门酒肉臭,路有冻死骨的封建社会里,白银主要集中在地主阶级和官僚集团手中,对于终日劳作的农民和手工业者而言,能攒下几钱碎银已属不易,整锭的白银更像是可望而不可即的奢侈品。

那么,曾经在市面上大量流通的白银,为何会在历史演进中逐渐消失呢?这背后隐藏着多重复杂的历史原因。首要原因当属古代厚葬习俗导致的白银埋藏。在事死如事生的传统观念影响下,白银不仅是现世的财富象征,更是来世地位的保障。历代王公贵族在下葬时都会随葬大量银器银锭,从汉代的海昏侯墓到明代的定陵,考古发现都印证了这一点。这些随葬白银随着陵墓的封闭而长眠地下,成为永久流失的财富。

其次,晚清时期的内忧外患造成了白银外流的灾难性后果。在鸦片战争后的七十余年间,清政府被迫与列强签订了一系列不平等条约,仅《南京条约》《马关条约》《辛丑条约》三项的赔款总额就高达6.8亿两白银。这些白银通过海关税收等渠道源源不断地流向海外,导致国内出现严重的银荒,直接动摇了清王朝的经济根基。

再者,国际贸易中的货币不平等也是白银流失的重要推手。19世纪中叶,外国商人利用墨西哥鹰洋等银元与中国商人交易,这些银元不仅成色不足,而且通过刻意压低汇率等手段进行剥削。据史料记载,仅1840-1850年间,因这种不平等交易导致的隐性白银流失就超过2000万两。

最后,民国时期的民间窖藏也是白银消失的重要原因。在那个动荡的年代,无论是割据一方的军阀,还是富甲一方的商贾,都将白银视为最可靠的财富储存方式。他们或将其深埋地下,或熔铸成各种工艺品,这些被刻意隐藏的白银,有的在战乱中永远消失,有的则成为私人收藏的珍品。

回望白银的流通历史,我们可以得出一个发人深省的启示:财富的保有需要以实力为后盾。普通百姓因缺乏政治权利而难以守护微薄积蓄;而国力衰微的清政府,同样无法保护国家的经济命脉。那段量中华之物力,结与国之欢心的屈辱历史,永远警示着后人落后就要挨打的深刻道理。

如今,我们生活在一个和平发展的新时代,但历史的教训依然具有现实意义。我们不仅要珍惜当下来之不易的富足生活,更要通过不断提升综合国力来守护发展成果。唯有如此,中华民族才能在波澜壮阔的世界舞台上永葆生机与活力。