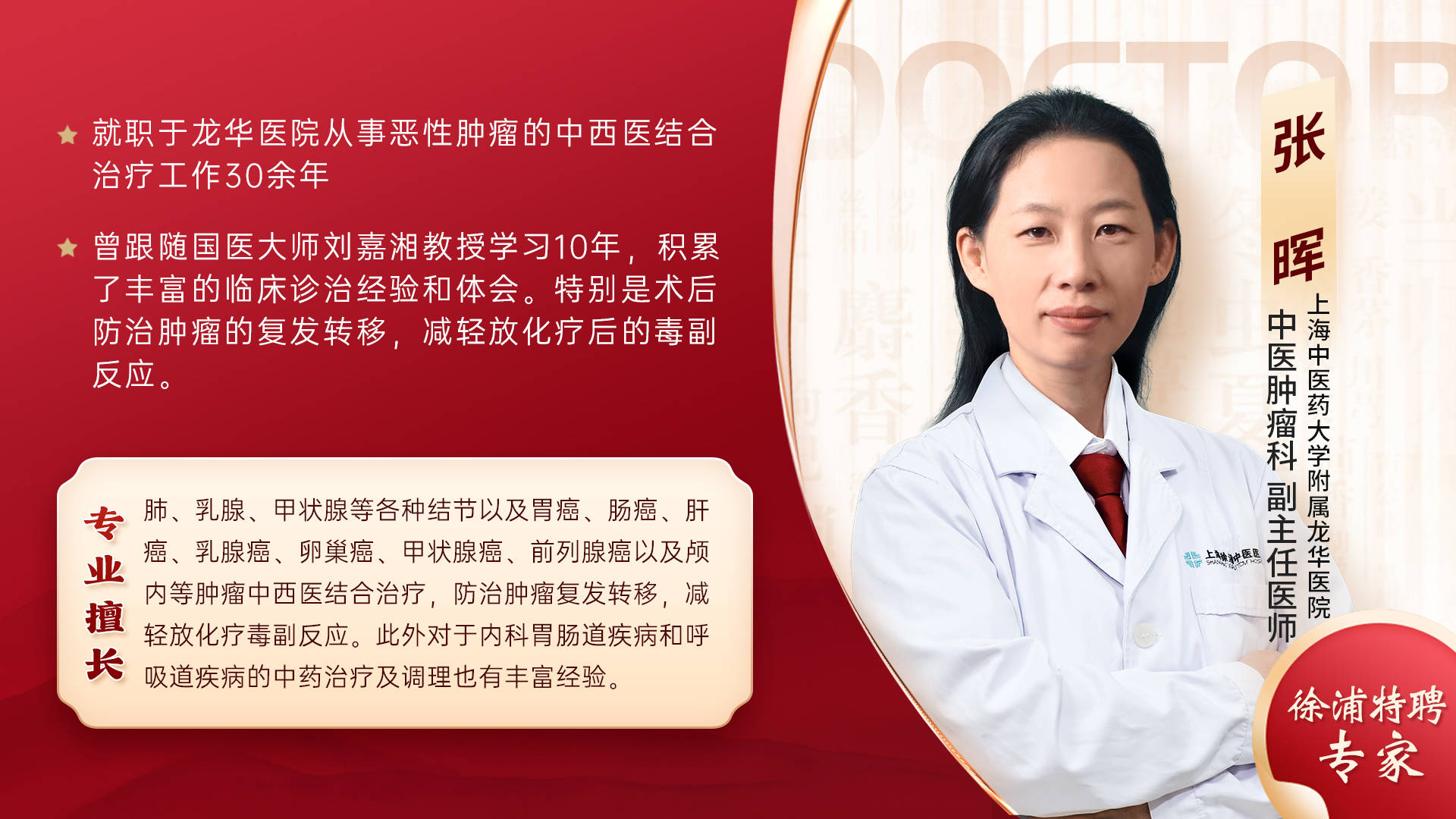

近年来,甲状腺癌发病率呈上升趋势,不少人疑惑 “为什么身边患甲状腺癌的人越来越多”。对此,徐浦特聘肿瘤专家张晖指出,甲状腺癌患者增多,一方面与筛查技术普及、检出率提升相关,另一方面,长期暴露于 “环境内分泌干扰物” 这一关键因素,也显著增加了患病风险,需重点警惕。

筛查普及,让 “隐性肿瘤” 显形

张晖专家解释,过去甲状腺癌发病率看似较低,很大程度是因 “筛查不足”:

早年甲状腺检查多依赖触诊(医生用手触摸颈部),仅能发现直径 1 厘米以上的肿瘤,大量微小肿瘤(如直径 0.5 厘米以下)难以被检出;如今高分辨率甲状腺超声普及,甚至能发现直径 2-3 毫米的微小乳头状癌,且体检意识增强让更多人主动做甲状腺检查,这些 “隐性肿瘤” 得以被发现,客观上推高了发病率数据。但需注意,筛查普及只是 “检出率提升”,并非唯一原因,环境因素对甲状腺的长期伤害才是患病增加的重要推手。

关键环境因素 ——“环境内分泌干扰物”

张晖专家强调,“环境内分泌干扰物” 是导致甲状腺癌患者增多的重要环境因素,这类物质广泛存在于日常生活中,长期接触会干扰甲状腺功能,增加癌变风险,常见来源包括:

- 日常化学用品:如含双酚 A(BPA)的塑料餐具、饮料瓶(高温下易释放),含邻苯二甲酸盐的化妆品、护肤品、塑料制品(如保鲜膜、玩具),这类物质会模拟人体激素,干扰甲状腺激素的合成与代谢,导致甲状腺细胞增殖异常;

- 农药与食品添加剂:部分蔬菜水果残留的有机氯农药(如六六六、滴滴涕),加工食品中过量添加的防腐剂、增塑剂,长期通过饮食摄入后,会在体内蓄积,损伤甲状腺组织,尤其影响甲状腺对碘的利用;

- 空气污染与辐射:长期暴露于雾霾中的细颗粒物(PM2.5),其携带的重金属(如汞、铅)会沉积在甲状腺内,破坏细胞结构;此外,非必要的医疗辐射(如频繁的颈部 CT 检查)、长期使用含辐射的电子设备(如长期近距离接触微波炉、路由器),也会增加甲状腺细胞突变的概率。

这些环境内分泌干扰物的危害具有 “累积性”,短期内可能仅表现为甲状腺功能轻微异常,长期暴露则会显著提升甲状腺癌的发病风险,尤其对儿童、孕妇等敏感人群影响更大。

减少环境因素伤害,张晖专家给 3 点建议

- 减少接触化学用品:尽量用玻璃、陶瓷餐具替代塑料餐具,避免用塑料瓶盛热水;选择成分简单、无香精防腐剂的化妆品,购买时查看成分表,避开含双酚 A、邻苯二甲酸盐的产品;

- 优化饮食与饮水:蔬菜水果食用前用清水浸泡 15-20 分钟,减少农药残留;少喝含糖饮料、少吃加工食品,选择天然食材;饮用过滤后的自来水,减少水中污染物摄入;

- 做好辐射防护:避免不必要的颈部 CT 检查,做相关检查时主动要求佩戴甲状腺防护铅围脖;减少电子设备使用时间,避免长期近距离接触微波炉、路由器等辐射源,睡觉时将手机远离床头。

甲状腺癌患者增多是 “筛查普及” 与 “环境因素” 共同作用的结果,不可忽视环境内分泌干扰物的长期危害。“在定期筛查的同时,做好日常环境防护,减少有害物质接触,才能从源头降低甲状腺癌的患病风险。”