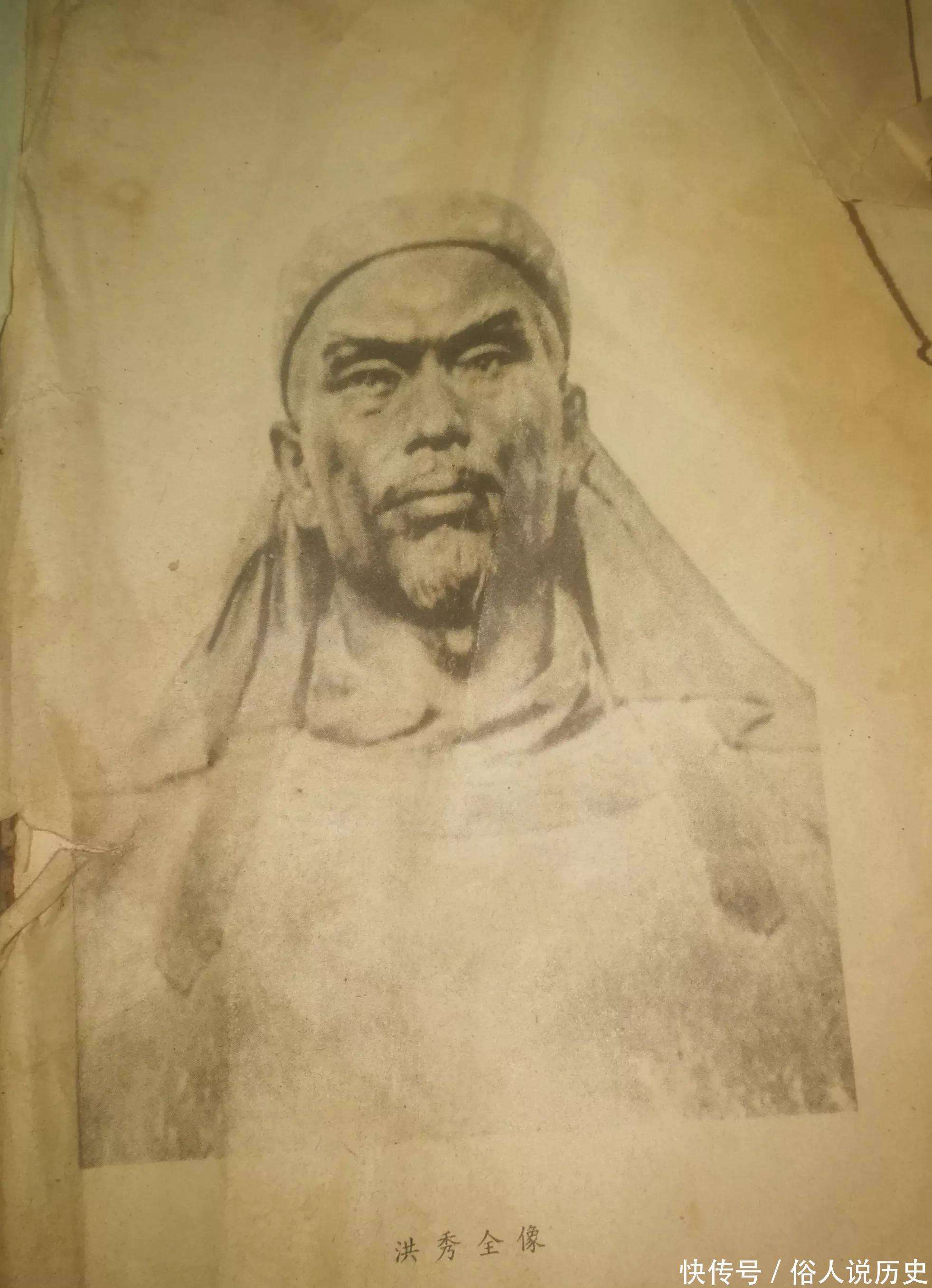

正在翻阅《洪秀全传》,近来再次细读这部史书,回望太平军定都南京的历史瞬间,那一轮轮胜利仿佛仍在眼前回响,江南、江北的主力营垒相继坍塌,战场上尘烟尚未散尽。我不禁被那股气势所吸引,仿佛置身于烽火连天的岁月。太平军的统帅杨秀清,确实是一个超越时代的风云人物。他在短短几年的时光里,从一名普通的烧炭工逐步崛起,成长为带领百万大军的杰出军事统帅,能够全局把控、运筹帷幄,使太平天国走向前所未有的高峰,这样的成就天然让人肃然仰慕。

他所统领的秦日纲、罗大纲、林凤祥、李开芳、石达开等众多骁勇将领,凭借个人的勇猛与睿智,在战场上频频夺取城池,所向披靡、突袭千里,部队如同铁骑般横扫各地。更有甚者,太平军的远征部队从广西永安出发,迅速压缩了东南的防线,直至包围并攻占东南重镇天京。那段时间的气势,像一片翻涌的海潮,震撼了四方,也让人对这支军队的组织力与执行力产生由衷的敬畏。

天京成为定都之日,杨秀清麾下的太平军与湘军之间展开了你来我往的针锋相对的较量。这些对决并非单纯的蛮力较量,更多的是智谋、地形与后勤的综合博弈,战事几度剑拔弩张,局势跌宕起伏,呈现出一场接一场精彩纷呈的智勇之战。处在那个晚清风云变幻的时代,英才辈出、生机盎然的景象让人心生向往,也让后人感叹如果历史的走向稍有不同,百年国运或会因此改写。

正是在这样一位拥有粗犷笔触、敢于用大手笔改写历史的英雄身影之下,太平军形成了中国历史上极为强悍的一支武装力量。在他掌控之时,太平军几乎呈现出无往不胜的态势,横扫中国大片土地,甚至在他逝世之后仍保持着惊人的战斗力,令满清八旗与蒙古骑兵也难以匹敌,甚至一度压制住北上援清的英法联军。这支军队仿佛有着一次次再生的力量,成为那个时代最为震撼的军事力量之一,杨秀清因此被视作太平军的灵魂与太平天国的战神,卓尔不群,风华绝代。

杨秀清出生于广西紫荆山区的一户贫苦农民家庭,环境的艰苦与山川的险恶在他身上铸就了一种独特的气质与使命感。正是在洪秀全发动太平起义的历史节点,杨秀清在革命组织、金田起义的发动以及义军远征攻占天京的过程中,扮演了至关重要的角色。凭借出众的军事才干,他迅速获得提拔,成为太平天国的第二号核心领导人,极大地推动了早期革命力量的聚合与扩张,为天国的初期跃升打下了坚实基础。

在经历了一段时间的艰苦较量后,1853年的太平军迅速扩展,席卷了武汉以南与江南一带的大片区域,同时开启西征与北伐的攻势。北伐军一度逼近北京、天津,西征军则在1855年取得阶段性胜利。然而,命运的转折也在此时隐约显现,1856年9月2日,杨秀清在内部纷争中不幸遇难。即使他离去,他所创建、训练与指挥的太平军仍旧保持着骁勇善战的传统,短时间内还能压制南下的英法联军与外部势力的进攻,令清朝的对外战争格局一再被震撼。

然而,核心领导的陨落并未带来太平军的彻底胜利。没有了杨秀清这一位具备全局视野和统帅才能的灵魂,太平军的长期战略目标难以在后来岁月中继续实现。纵观整整十二年的辉煌征程,给当时腐朽的清廷造成了致命的打击;若非曾国藩、李鸿章等湘军与淮军的强力崛起,以及外部列强的干预与镇压,太平天国的运动真的可能取得更大胜利,甚至有可能改变清朝的统治格局。若历史走向因此不同,慈禧太后也未必能在中国近代史上登上那样一个举足轻重的舞台,许多屈辱条约的签订也可能不会发生。无论如何,杨秀清在太平天国运动中的显赫功绩,已然成为千古流芳的历史篇章。