许多看似普通的小毛病,如失眠、手脚冰凉、不明原因出汗,或许并非简单的感冒或上火,而是隐藏着更深层次的体质问题:阴虚、阳虚,甚至阴阳两虚。如何快速判断自身属于哪种体质?本文将揭示两个关键点,帮助你拨开迷雾,看清体质真相。

很多人误以为“虚”就是疲惫、消瘦或衰老。中医里的“虚”则指身体某个系统功能下降。阴虚指体内津液不足,表现为体内缺水;阳虚则指阳气亏损,两者方向相反,调理方法也大相径庭。更复杂的是“虚中夹实”或阴阳两虚的情况,这时若未辨明虚证类型,则容易误用方法,事倍功半甚至适得其反。

判断的关键在于把握两个核心维度:“感觉”和“表现”。

首先,从“感觉”入手:

阴虚: 阴虚者常感“内热”,即使外界并不炎热,也容易燥热难耐,如同“热在骨头里”。这种“虚热”并非高烧,而是干燥、烦躁的不适感。

阳虚: 阳虚者则恰好相反,畏寒怕冷,尤其手脚冰凉,冬季尤甚。即使穿衣保暖,也感觉不到温暖,甚至尿频、尿清,这些都是阳气不足、温煦功能下降的典型表现。这种寒冷并非单纯受天气影响,而是身体自身“缺乏热量”。

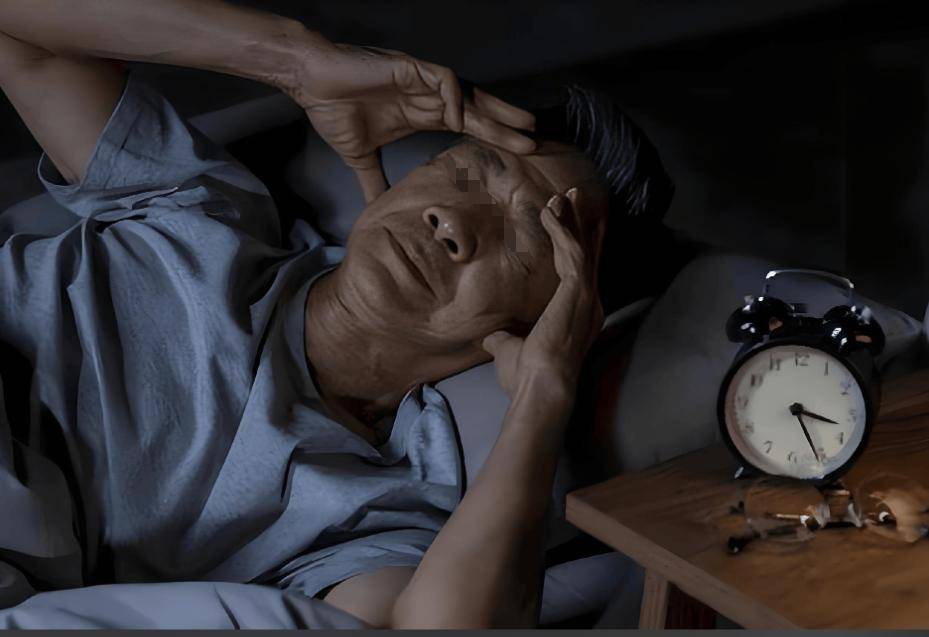

阴阳两虚: 阴阳两虚更为复杂,常表现为冷热交替,忽冷忽热,如同“电量不足又发热的手机”,随时可能宕机。这类人群通常伴有乏力、心悸、失眠等多种症状,诊断和调理都更为棘手。

其次,观察“表现”:

阴虚: 阴虚者的身体表现可以用一个“干”字概括:口干舌燥,皮肤干燥,大便干结。他们往往舌红少津,甚至出现盗汗、耳鸣等症状,表明体内津液严重不足。

阳虚: 阳虚则呈现“湿”的特征:身体沉重、容易水肿、舌体胖大且有齿痕。这表明阳气不足,体内水分代谢障碍,导致水液停滞。

阴阳两虚: 阴阳两虚的症状兼具“干”与“湿”的特点,既怕热也怕冷。这类人舌质淡红或红绛,舌苔稀少甚至剥落,精神状态极差,如同“电量跌至10%还在运行高负荷程序”,身体不堪重负。

许多人判断阴虚阳虚,往往依赖于单一印象,例如看到面色苍白就断定为阳虚,感觉口干舌燥就认定为阴虚。然而,这种片面判断并不准确,必须综合多个维度进行分析。

有些人盲目“自我归类”,例如自认为“火体质”而大量饮用凉茶,结果反而损伤阳气,加重病情。阴虚火旺与实热火旺截然不同,阴虚者不宜过度进食寒凉之物。

更不可取的是盲目跟风,看到别人服用某种补品就效仿,结果可能适得其反。每个人体质不同,调理方法也因人而异。

身体虚弱并非一蹴而就,它往往在早期就发出警告信号。例如,经常流鼻涕、腹泻可能是阳虚的征兆;而口渴、眼干、烦躁则可能是阴虚的预兆。许多女性冬季手脚冰凉,却喜好生冷水果,导致寒邪内侵,也是阴虚的表现。中老年人,尤其是长期熬夜、压力过大者,更容易出现阴虚。

一些细微的症状,例如“一睡就醒”、“出汗怕风”、“晨起舌苔异常”,都可能是身体发出的求救信号。切勿忽视这些警示。

很多人混淆阴虚和“上火”,认为口干心烦就是火气大,实则不然。阴虚的“虚火”源于阴液不足导致的内热,饮用凉茶不仅无效,反而可能加重病情。

阳虚也不仅仅是怕冷,部分阳虚者反而多汗、心跳加快、面色潮红,这属于“阳虚外脱”,是阳气无法固摄的表现,此时更不能盲目进补。

判断体质,必须综合评估,不可单凭片面信息下结论。否则,如同拿着错误的地图导航,越走越远。

总结而言,判断阴虚阳虚,关键在于冷热感受和身体表现两大核心点。冷热感受反映内在能量,表现则反映外在状态。

若怕热、口干、失眠、舌红少津,则需考虑阴虚;

若怕冷、面色苍白、乏力、舌淡苔白,则需考虑阳虚;

若冷热交替、干湿并存、舌苔异常、精神差,则很可能是阴阳两虚。

这就好比判断房屋漏水还是缺电,需检查水电系统而非仅仅观察外墙。判断虚证,需关注系统性变化而非局部感受。

阴虚者需养阴润燥,可食用滋阴食物(如银耳、莲子等),但避免寒凉之物;阳虚者需温补阳气,可多晒太阳、适当运动、进食温性食物(如羊肉、生姜等),但需避免过量进补。阴阳两虚者调理需讲究先后顺序,通常先补阳后养阴,或阴阳并进,具体方案需根据个人情况而定。

许多慢性病都源于体质虚弱。长期阴虚可能导致肝肾不足,引发各种疾病;阳虚则可能导致免疫力下降、代谢紊乱等严重问题。

及早发现、及早调理,才是明智之举。关注自身体质,是对身体负责,也是一种生活智慧。别等到身体发出求救信号才追悔莫及。

健康声明: 以上症状仅为阴虚、阳虚、阴阳两虚的常见表现,具体诊断需结合舌象、脉象及生活习惯等综合判断,不能作为确诊依据。如有疑似症状,请及时就医,切勿自行用药。

(参考文献及作者声明略)

"