在当今这个电子屏幕充斥生活的时代,近视早已不是什么稀罕事儿,可高度近视及其引发的并发症,却如隐藏在暗处的“杀手”,悄然威胁着人们的视力健康。32岁的秦先生就遭遇了这样的困境,他的经历不仅是一场与病魔的较量,更见证了眼科医学领域一项革命性治疗技术的神奇力量。

32岁的秦先生患有双眼高度近视,在两周前感觉自己的左眼视力明显下降,看东西模糊,变暗,并且还歪歪斜斜的,直线变弯,以为工作太累了休息一下就好了。但是休息一周后症状仍无缓解,于是周一下午来到顺义区医院眼科王蕊主任医师专家门诊就诊。

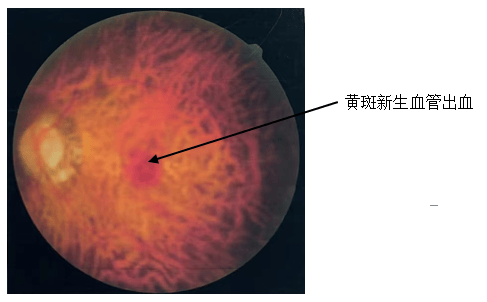

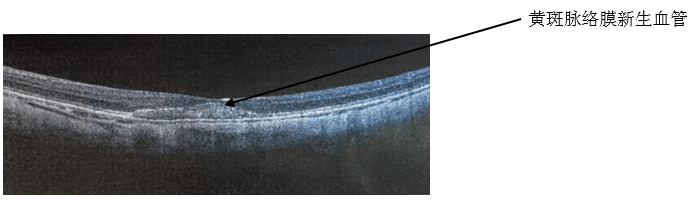

经过初步检查,秦先生双眼均为超过一千度以上近视,矫正视力右眼0.6,左眼0.05,双眼视网膜黄斑区均变薄,左眼黄斑片状出血,OCT显示脉络膜新生血管(CNV)。随后安排秦先生做了眼底荧光血管造影(FFA)。证实了患者左眼高度近视脉络膜新生血管(CNV)诊断。

近视度数大于600度为高度近视,那么高度近视脉络膜新生血管(mCNV)是高度近视严重的并发症之一,表现为突发或逐渐加重的视力下降,视物变形,直线看起来波浪状或扭曲,色觉异常,视野中心遮挡,眼前闪光感等。这是由于高度近视眼轴过长,脉络膜变薄或萎缩后诱发异常新生血管增生,而新生血管容易渗漏及出血,波及黄斑区。

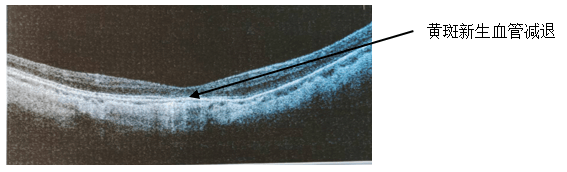

秦先生确诊后,王蕊医生于3天后为其安排了左眼球内药物注射,术后1周秦先生来复诊,左眼视力有了明显提高,矫正视力提高到了0.2,而眼底照相和黄斑OCT检查也证实了秦先生眼底情况明显好转,秦先生非常高兴。

秦先生的眼球内注射药物手术也叫作抗VEGF治疗,此项治疗不仅可以治疗高度近视脉络膜新生血管(mCNV),对于湿性年龄相关性黄斑变性(wAMD),糖尿病性黄斑水肿(DME),视网膜静脉阻塞继发黄斑水肿(RVO-ME)都有非常好的疗效。

在眼科医学发展史上,抗VEGF治疗的出现无疑是一场革命性的突破。这种治疗方法打破了既往黄斑疾病无药可医的局面,彻底改变了多种致盲性眼病的治疗格局,为数以百万计的患者带来了光明希望。

VEGF(血管内皮生长因子)的发现可以追溯到1983年,科学家在研究肿瘤血管生成时首次发现了这种特殊的蛋白质。随后的研究发现,VEGF在病理性血管生成和血管渗漏中起着关键作用。这一发现为抗VEGF治疗奠定了理论基础。

1997年,首个抗VEGF药物雷珠单抗获得FDA批准用于临床,此后,贝伐单抗、阿柏西普,康柏西普等药物相继问世,为眼科眼底疾病治疗提供了更多选择。这些药物通过不同的作用机制阻断VEGF信号通路,抑制异常血管生成和血管渗漏,提高患眼视力及视觉质量。

区医院眼科自2017开始开展生物制剂眼球内注射,目前采用日间手术方式,即提前预约,入院-注射手术-出院,在半天至一天内完成,方便患者就医。有些患者在术后1-2天会感受到视力的改善,而大多数患者在一周后都会感受到视觉质量的明显提高。

7年来,区医院眼科已为数百名眼底病患者行数千次的眼球内注射,无一例出现眼部或全身性严重并发症,而超过80%的患者效果显著,视觉及生活质量明显提高。但是由于药物半衰期及眼部组织代谢等原因,需要维持稳定的药物浓度以达到最佳治疗效果,所以大多数患者一个月后需要重复注射,如糖尿病眼底病变患者需要前三个月每月一次,以后按病情需要选择注射。

目前,治疗的相关药物已纳入国家医保目录,大大减轻了患者的经济负担。也提高了患者就医依从性。为眼底疾病患者带来新希望。

眼科 王蕊