在中国近代史上,有一个非常引人深思的现象,那就是周恩来,作为新中国的开国领袖之一,无论是在党内党外,国内还是国际上,都拥有极高的声誉,赢得了成千上万人的深切尊敬。许多人甚至用“千古一人”来形容周恩来,在他们心目中,周恩来的形象完美无缺,堪称完美的象征。

通常,一个人能够赢得朋友的敬重是常见的,而能得到同志们的敬仰也是非常普遍的,但如果连那些曾经是敌对阵营的人都对你心存敬意,那就极其珍贵了。而周恩来正是这样一位,连昔日敌人也对他充满敬重的人。

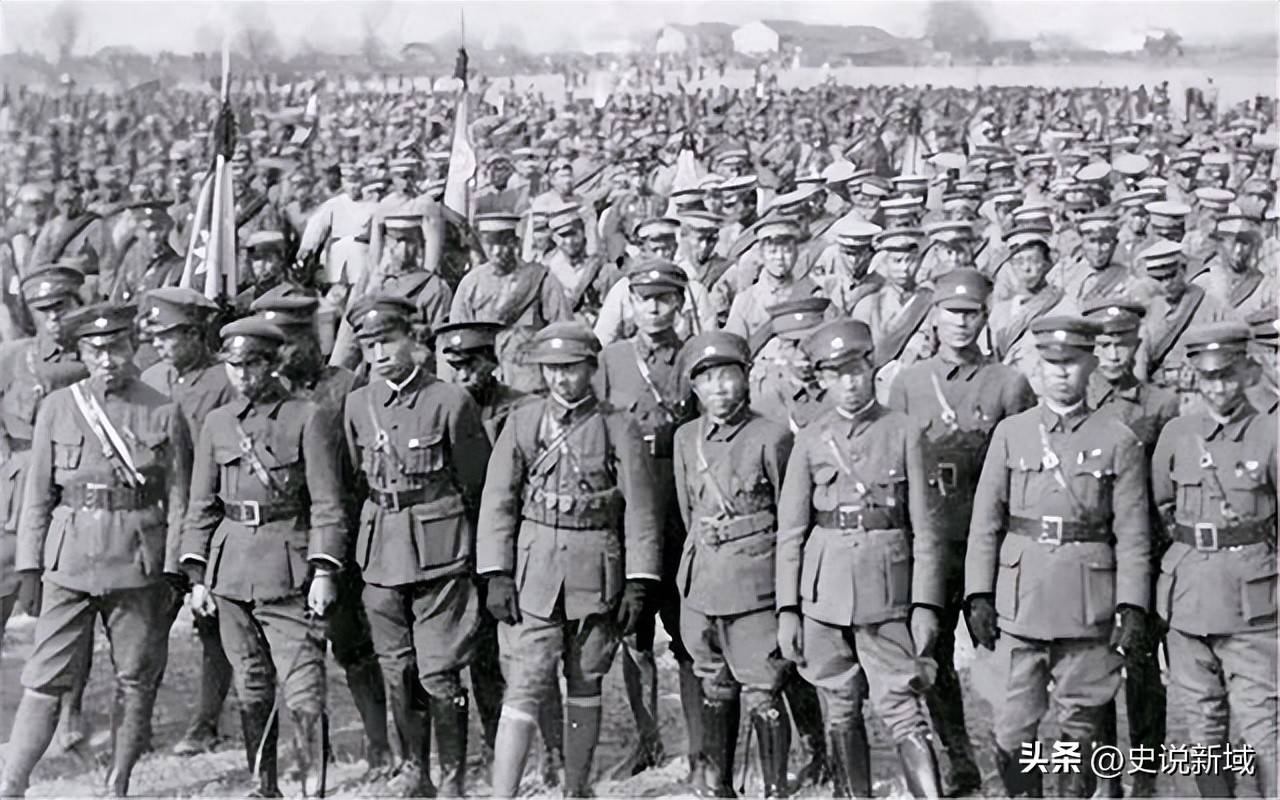

比如说,黄埔军校,这个由蒋介石一手创建的军事学府,曾培养了大量杰出的军事人才,许多在成为中国共产党敌对阵营的成员后,依然对当年他们的老师——周恩来保持深深的尊敬。黄埔军校非常重视政治教育,在创办初期就效仿了苏联红军的制度,设立了党代表和政治部。

最初,黄埔军校的政治部机构非常简单,除了主任和几位偶尔来校讲课的教官外,几乎没有其他人员。第一个主任是戴季陶,副主任是张申府,后者只待了一个月便离开了。戴季陶随后也离开了广州前往上海。不久,邵元冲接任政治部主任。然而,邵元冲原本是官僚出身,根本不懂政治教育的工作,导致政治部运转不畅,完全没有成效。这个情况显然与黄埔军校的革命精神和当时广东激烈的革命气氛格格不入,因此引发了学校师生的强烈不满,他们要求加强政治部的工作,并要求撤换邵元冲。

1924年11月,邵元冲随孙中山北上,年仅26岁的共产党员周恩来接替了政治部主任的职务。上任后的周恩来展现出了过人的政治才华,很快就建立了有效的政治部工作制度,使得这一机构的运转进入了正轨。他对黄埔军校学生的政治教育格外重视,每周都会组织一到两次关于政治的讲座,举行活泼生动的政治讨论与问答。他还亲自指导新成立的校军教导团的政治工作,推动成立了中国青年军人联合会。经过周恩来的整顿,黄埔军校的政治部逐渐有了声色,展现出令人振奋的局面,学生们纷纷敬仰这位与他们年纪相仿的政治部主任。

黄埔军校一期生、国民党著名将领宋希濂曾这样回忆:“黄埔军校的政治部工作,直到周恩来担任主任时才完全改观。周主任亲力亲为,对工作极为认真负责,态度谦和有礼,而且循循善诱,学生们都发自内心地尊敬他。”黄埔二期生、曾为国民党高级将领范汉杰的得力助手王大文也曾表示:“我入校时,周主任看上去年轻英俊,军装笔挺,军容整肃,眼神锐利,讲话时声音洪亮,手势有力,内容深刻又风趣,常让人忍不住赞叹。” 黄埔四期生、国民党中将文强认为,“黄埔军校的政治教官在我们的心目中是学校的灵魂,他们对青年学生的思想政治教育作用重大,而周恩来主任则无疑是其中的典范。”

毫不夸张地说,周恩来在当时黄埔军校学生心中,已是不可替代的政治导师。令人惊讶的是,学生们对周恩来的敬仰之情跨越了政治派别的界限。即使是那些支持国民党右派的学生,依然深受周恩来的影响,尊敬他。

文强等学生在政治课上听过周恩来多次精彩的演讲,几乎每次讲座的主题都是“国内外革命形势的分析”,学生们把这门课称作“百听不厌的大课”,每次都有新内容、新视角,周恩来对国内外形势的深刻洞察与分析,使得许多学生不仅认真做笔记,还会全文背诵。周恩来的演讲总是严肃而生动,使得即便是带队的官长也会肃立一旁,认真听完。即使是“孙文主义学会”中的一些骨干分子,如李安定、周劲军等,尽管身处敌对阵营,也都深深佩服周恩来,有的甚至把周恩来演讲的内容抄录下来,细心背诵。

周恩来通过一系列讲座、训导等方式,成为了黄埔军校学生们的政治导师,不仅培养了坚定的共产党员,还在一些支持国民党右派的学生中赢得了好评。另一方面,周恩来为人处世极具原则,展现了中国传统美德:仁者爱人、推己及人,彬彬有礼,君子风范。他的人格魅力不仅感动了同志和战友,也赢得了敌人的尊重,甚至世界的敬佩。

因此,即便周恩来后来离开了黄埔军校,全面投身于中国共产党的领导工作,但许多黄埔学生依然对他怀有极高的敬意。即使这些学生中有许多人后来追随蒋介石,成为国民党的高级将领,分别处在不同的政治阵营,他们对周恩来的尊敬从未改变。无论是抗日战争还是解放战争期间,许多国民党将领见到周恩来时,都会恭敬地称呼他为“老师”或“周主任”,并行弟子礼。连那些曾是敌对阵营的著名将领,依然保持着对周恩来的敬仰。这也正是许多人赞誉他为“最接近完美的人”,并称他为“千古一人”的原因。