高血压,被称为“无声的杀手”,它悄无声息地侵蚀着人体的血管系统。数据显示,全球约13亿人患有高血压,而其中超过70%的人并不知道自己已经患病。更可怕的是,高血压并非“血压高”本身有多危险,而是它引发的一系列并发症,如同一颗颗“定时炸弹”,随时可能引爆。

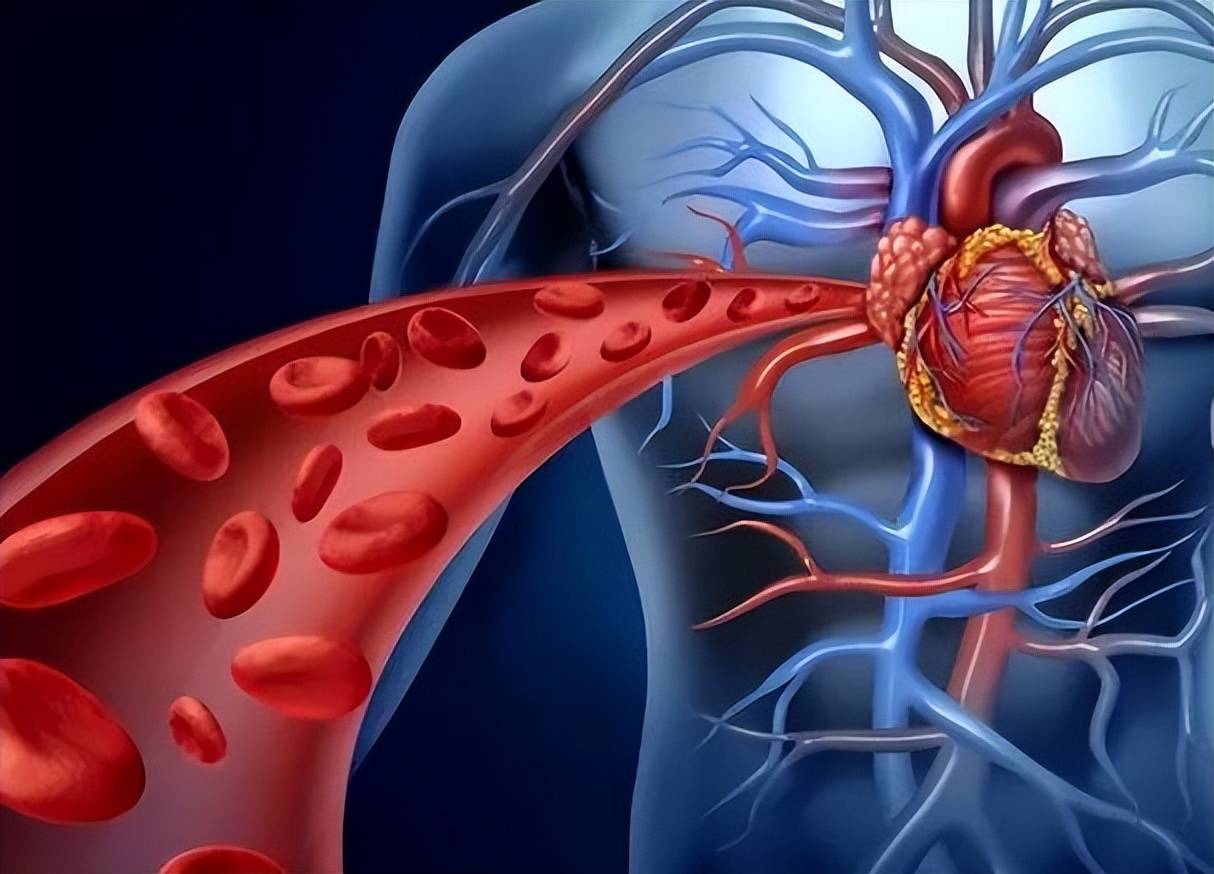

想象一下,人体的血管就像城市的高速公路,血液是车辆,血压是车速。如果车速长期失控,道路会变形、桥梁会崩塌,最终导致交通瘫痪。而高血压引发的并发症,正是这种“交通灾难”的具象化——心脏、大脑、肾脏、眼睛……无一幸免。

高血压如何引发全身危机?

当血压持续≥140/90mmHg,血液就像失控的消防水枪,以每秒30厘米的速度冲击血管壁。这种看似无形的暴力,正在悄然重塑你的身体:

1. 血管的“硬化革命”

持续高压会激活血管内皮细胞的“炎症开关”,促使低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)渗入血管壁,形成斑块。这个过程就像水管内壁生锈,最终导致动脉粥样硬化。更可怕的是,高血压患者的血管弹性比健康人低40%,就像老化变脆的橡皮管。

2. 器官的“慢性溺水”

心脏必须加倍工作才能推动血液,导致左心室肥厚(如同举重运动员肱二头肌增厚)。肾脏则因长期高压过滤而逐渐纤维化,最终可能发展为尿毒症。大脑小血管在高压下反复破裂-修复,形成微出血灶,为脑卒中埋下定时炸弹。

3. 代谢的“多米诺效应”

高血压常与高血糖、高血脂组成“死亡三重奏”。研究发现,血压每升高20/10mmHg,冠心病风险增加30%,糖尿病风险增加15%。这种代谢紊乱会加速全身器官损伤。

致命并发症图谱:从血管到器官的崩塌

1. 心脏:从代偿到失代偿

左心室肥厚:心肌细胞像被催肥的鸡胸肉,虽然初期能增强泵血,但最终会因缺氧而罢工。

冠心病:冠状动脉粥样硬化使心肌供血减少,心绞痛、心梗接踵而至。

心力衰竭:当心脏泵血功能下降30%以上,患者连穿衣都会气喘吁吁。

房颤:高血压使心房电信号紊乱,卒中风险飙升5倍。

2. 脑:沉默的出血风暴

脑梗死:血管斑块脱落形成血栓,堵塞脑动脉导致偏瘫。

脑出血:脆弱的小血管在高压下破裂,致残率高达75%。

血管性痴呆:反复脑缺血使海马体萎缩,记忆逐渐清零。

3. 肾脏:沉默的滤过器之殇

肾小球硬化:高血压使肾小球内压升高,就像用筛子过滤泥浆,最终导致肾功能衰竭。

肾动脉狭窄:血管斑块堵塞肾动脉入口,引发顽固性高血压和肾萎缩。

尿毒症:当肾小球滤过率<15ml/min,患者需终身透析或肾移植。

4. 眼睛:微血管的崩盘现场

视网膜病变:高血压使视网膜动脉变细如银丝,出现棉絮斑、出血点,严重时可致失明。

眼压升高:影响房水循环,增加青光眼风险。

5. 下肢:行走的定时炸弹

外周动脉疾病:下肢血管狭窄导致间歇性跛行,行走200米即需休息。

主动脉夹层:血压骤升使主动脉内膜撕裂,死亡率每小时增加1%,48小时内死亡率达50%。

高血压并发症的“预防密码”

1. 生活方式干预:从源头掐灭“火苗”

减重5公斤=降压5~20mmHg:体重每减少5公斤,血压可下降5~20mmHg。

运动处方:每周至少150分钟中等强度运动(如快走、游泳),可降低血压5~8mmHg。

控盐限酒:每日盐摄入量低于5克(约1啤酒瓶盖),避免饮酒。

戒烟+减压:吸烟直接损伤血管内皮,而长期压力会激活交感神经,导致血压飙升。

实用建议:

用“番茄酱”代替咸味调味料,增加蔬果摄入。

尝试“番茄钟工作法”,每工作25分钟起身活动5分钟,打破久坐循环。

2. 血压监测:警惕“白大衣高血压”陷阱

家庭自测:早晚各测1次,取7天平均值,避免“白大衣高血压”误判。

动态监测:24小时动态血压监测可捕捉隐匿性高血压,尤其适用于夜间高血压患者。

3. 药物治疗:科学用药是关键

遵医嘱服药:擅自停药或减量可能导致血压“报复性反弹”。

药物选择:ACE抑制剂(如依那普利)、ARB类药物(如缬沙坦)等,可保护心脏和肾脏。

误区警示:

“副作用大就停药”?错误!相比药物副作用,高血压并发症的代价更高。

“血压正常就停药”?危险!高血压是慢性病,需长期管理。

4. 定期体检:早发现、早干预

心脏:心电图、心脏彩超排查心肌肥厚。

肾脏:尿蛋白、肌酐检测评估肾功能。

眼睛:眼底检查发现视网膜病变。

高危人群特别提醒

· 糖尿病合并高血压:血压目标应<130/80mmHg

· 慢性肾病患者:优先选择ACEI/ARB类药物

· 老年人:避免血压降得过快(易诱发脑缺血)

· 孕妇:警惕妊娠高血压综合征,需密切监测尿蛋白

这些情况必须立即就医

1. 血压突然飙升:收缩压>180mmHg和/或舒张压>120mmHg

2. 剧烈头痛伴恶心呕吐:可能提示脑出血或高血压脑病

3. 胸痛持续>15分钟:警惕急性心梗

4. 突发呼吸困难、咳粉红色泡沫痰:急性左心衰竭

5. 单侧肢体无力或言语不清:脑卒中征兆

高血压不是“老年病”,而是全年龄段的健康挑战。

高血压并发症如同一场“血管战争”,但这场战争并非无解。通过科学的生活方式干预、规范的药物治疗和定期的健康监测,我们可以将血压控制在安全范围内,避免并发症的“突袭”。