五代十国时期被称为“乱世”,虽然在知名度和影响力上远不及春秋战国和三国时期,但其混乱的程度却丝毫不逊色。短短五十三年内,北方地区更换了五个朝代,数不清的割据政权此起彼伏(实际上远不止“十国”),即便是如欧阳修这样的人物,也不禁感叹:“呜呼!五代之乱极矣。”

在这些割据政权之中,有一个看似不起眼的小政权北汉,其独特之处在于它是唯一一个位于北方地区的“十国”政权。北汉国小民寡,疆域不过区区十二州,人口约三十万,连开国皇帝刘崇都感叹道:“朕孤守河东十二州,何其窘也。”然而,正是这样一个小政权,却成为了当时为数不多的硬骨头,其存在从后周的太祖郭威时期一直延续到了北宋“二代”宋太宗赵光义的时期,期间即便是后周的世宗柴荣和宋太祖赵匡胤也多次在其面前吃了亏。

公元954年,柴荣亲自带兵征讨北汉,虽然在高平会战中取得了辉煌的胜利,消灭了北汉的主力精锐,但在随后的围攻北汉都城太原时,却因久攻不克而不得不无功而返。后来的第二次北伐时,柴荣不幸染病,最终撤兵(不久后便去世)。而赵匡胤继位后,继续着柴荣未竟的事业,数次亲征北汉,但每次都未能攻克其都城太原,最终尽管赵匡胤几乎统一了南北,但北汉依旧屹立未倒。

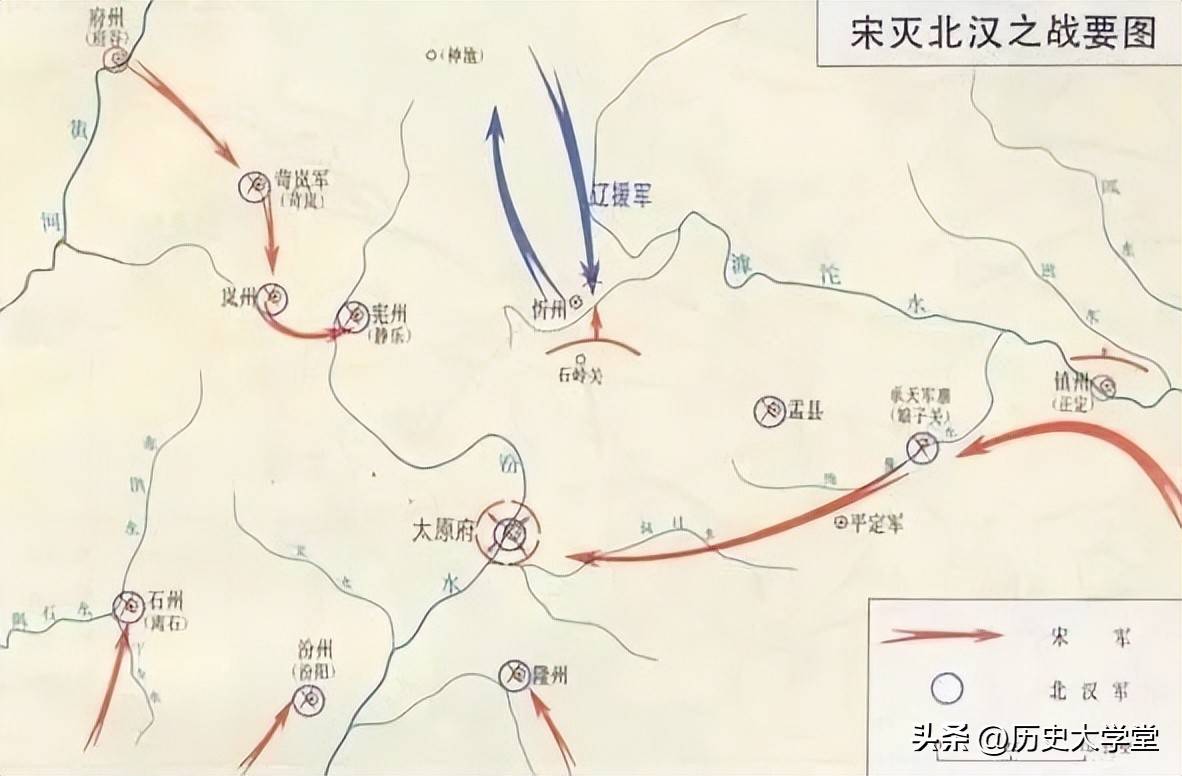

直到979年,赵光义终于带领三十万大军亲征北汉,才彻底消灭了这个顽强的小国,实现了统一。那么,一个兵力寡少、土地狭小的国家,为什么能够抵挡如此强大的敌人呢?

北汉在建立之初,刘崇便意识到自身实力的薄弱,深知只有借助外力才能存活下去。因此,他与辽国建立了紧密的联系,主动向辽国的统治者辽世宗耶律阮示好,称自己为“侄皇帝”,而辽世宗则成了他的“叔皇帝”。虽然这种关系有些失面子,但考虑到当时的局势,刘崇的这一举动可以说是明智之举。而且,尽管如此,他还是每年需要支付高额的“保护费”,仅是给辽国的朝贡就达十万缗,更别说为迎合辽国高层的私下贿赂了。这对国力已经不强的北汉来说,无疑是沉重的负担。为了填补这个巨额的支出,北汉不得不加重对百姓的剥削。

不仅百姓苦不堪言,就连朝廷官员的日子也过得异常艰难。史料记载,北汉的丞相年俸仅为100贯,节度使等地方官员的薪俸也不过30贯。这种情况导致官员们在职务上并未得到保障,纷纷将手伸向百姓,形成了恶性循环。政府腐败无能,百姓贫苦,政局混乱至极,确实是一个难以为继的局面。

不过,虽然北汉的“保护费”让其财政十分紧张,但辽国作为“大保护伞”始终没放弃过这个“小弟”。每当北汉面临后周和北宋的威胁时,辽国便会派兵援助,强大的辽军,尤其是骑兵,让柴荣和赵匡胤等人都不得不三分顾虑。更重要的是,北汉的都城太原城在地理上具有得天独厚的优势,使得其成为了一个几乎难以攻破的坚固屏障,几次围攻都未能成功。

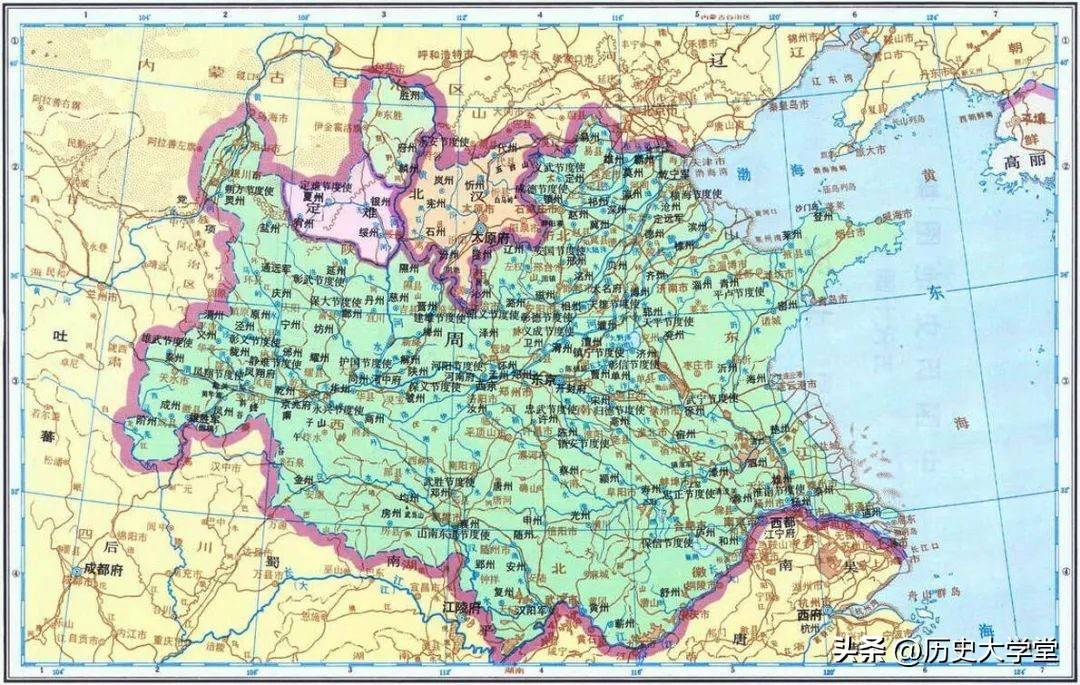

太原地处中原,历史上一直是兵家必争之地。早在隋末,李渊便以太原为起点发动起义,最终建立了大唐帝国。随着后来的五代十国的动荡,太原城成为了历代政权的发源地。经过数百年的精心经营,太原的防御工事异常坚固,城墙高大且厚实,城池难以攻破。北汉的朝廷也将太原视为最后的防线,不遗余力地加强防御。

然而,冷兵器时代的技术限制使得攻城战法的选择极为有限。尽管围攻可以取得一定效果,但围城战的持续时间较长,且难以预料;水攻对付小城有效,但面对如此大规模的太原城时,效果却微乎其微。比如在969年,赵匡胤亲自带领大军攻打太原,他曾试图通过掘开汾河堤坝引水攻城,结果因操作不当反而引发了汾水泛滥,致使宋军营地被水淹,失败而退。

由于多次攻城未果,赵匡胤曾在与北汉使者会谈时说过:“终朕之时,必不北向。”这番话显得尤为无奈,但也透露出他对北汉和太原的深深敬畏。赵匡胤与南唐后主李煜会面时,曾说道:“卧榻之侧,岂容他人酣睡”,这两句对比鲜明,展现出赵匡胤对北汉的不同态度。

面对如此困难的局面,后周及北宋的策略十分明确:先解决南方的割据势力,再集中力量攻克北汉。后周枢密使王朴提出的《平边策》明确指出,先打南方,后打北方。这样,后周和北宋能在南方消灭了南唐、后蜀、南汉等多个政权后,才有机会集中兵力对付北汉和辽国。尽管如此,由于北汉地处北方且受到辽国的庇护,这让后周和北宋的统一进程受到了极大的牵制。

最终,北汉在经过了几代皇帝的坚守后,终于迎来了终结的一天。979年,赵光义带领大军再次进攻北汉,经过激烈的战斗,宋军终于攻破了太原城。北汉的最后一位皇帝刘继元投降,北汉政权宣告灭亡。

然而,刘继元在投降后并未受到过多惩罚,他被宋朝封为彭国公,直到去世后,还被追封为彭城郡王,算是得以善终。