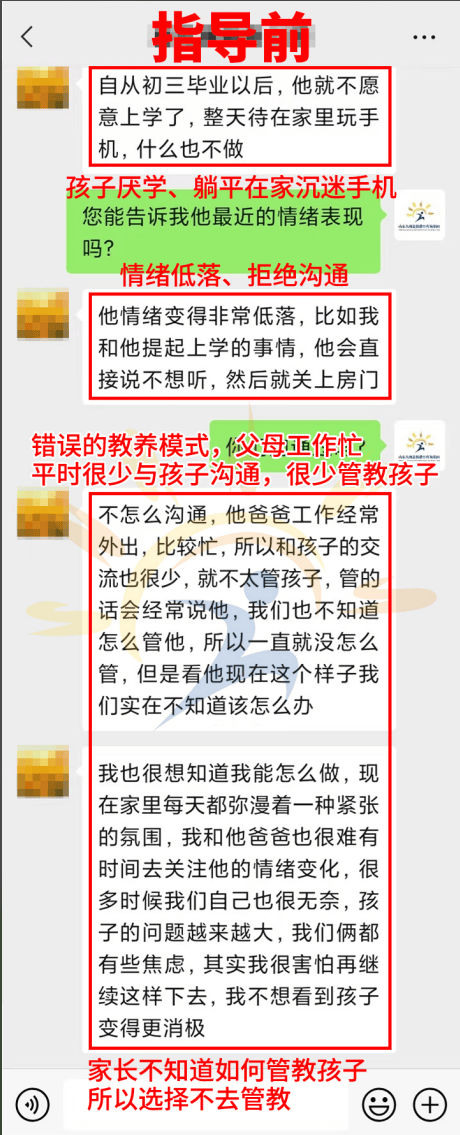

个案介绍

咨询人:女生父母

女生年龄:15岁

专家服务老师:刘振亮老师及其督导小组

情况介绍:抑郁焦虑,初三毕业后死活不愿意上学,沉迷手机无法自拔。

情绪波动大,有时暴躁的辱骂父母,有时又沉默不语,厌烦父母,不愿意与其沟通交流。

介入疗愈后,孩子情绪渐渐稳定,不再伤害自己,并成功复学;

与父母的隔阂也得到缓和,开始主动与父母正常沟通交流。

初二那年,女儿突然像变了一个人。

曾经那个活泼开朗、每天哼着歌上学的孩子;

开始变得沉默寡言,眼神里总是笼罩着一层挥之不去的阴霾。

还常常把自己关在房间里,拒绝和我们交流,成绩也一落千丈。

初三暑假,她突然哭着说不想上学,我们才意识到问题的严重性。

带她去医院检查,结果让我们心如刀绞 ——中度抑郁并伴随焦虑。

01

中考前的女儿突然大变

然而,让我们意外的是,女儿知道自己患上抑郁后反而松了一口气;

之后就开始明目张胆的摆烂躺平。

整个初三暑假都在打游戏、追剧、看小说,半夜不睡,有时连饭都顾不上。

我们看不下去批评了两句,她就发疯似的冲着我们怒吼。

开学的时间越来越近,她也越来越焦虑;

天天哭着说不去上学。

我们接受不了她自甘堕落;

小心翼翼给她分析不上学的利弊。

谁知她竟然不惜以自残的方式威胁我们。

女儿的疯狂让我们不知所措;

之后再也不敢再提与学习有关的任何事!

我们想不明白曾经乖巧可爱的孩子为什么会抑郁?

我和丈夫都是上班族,平时工作繁忙;

对女儿的关心大多停留在物质层面。

但在她学习的关键节点上我们却不敢松懈;

初二我们发现她有些偏科;

担心会影响她综合成绩,赶紧给她报了辅导班。

每天雷打不动地监督她复习、预习、写作业;

唠叨最多的也是学习、成绩。

她听得不耐烦,天天暴躁的和我们吵架。

因为知道青春期的孩子脾气阴晴不定;

更何况她还面临着升学的压力;

所以忍着不耐好声好气的哄着她;

只希望她的成绩能提升上去。

然而,一次测试中,她的成绩竟然直接降了将近100分,名次从班级前五直接掉到20名。

我们被吓得不轻,怎么越辅导考的反而越差?

当时气的就去找了辅导班老师要说法;

尽管那里的老师一再强调他们的教学没问题;

最后我们还是给她换了个辅导班。

女儿觉得自己很没面子,极力反对我们的决定。

平常耍性子吵闹就算了;

但在学习这种大事上容不得她不同意。

不顾她的反对,还是把她送到了另一家辅导机构。

因为不放心,另外又拜托一个做教育的朋友,给她推荐了一些练习册和模拟试卷。

女儿的时间被安排的满满的,情绪状态也比过去更暴躁;

经常无缘无故的吼叫。

一次两次还能忍受,可时间长了心中也不耐烦起来;

但最后还是因为她要中考选择忍耐。

好在有惊无险度过了中考,女儿如愿考上了高中,我们也终于松了一口气。

然而怎么都没想到,中考后才是我们噩梦的开始!

02

原来生病的孩子背后,都有一个生病的家庭

高中开学已经一个多月,她依旧死活不去学校;

无奈我们只能给她办理了休学。

看着女儿紧闭的房屋,我也开始变得麻木不仁;

懒得管、懒得说....

这样摆烂了差不多两周,有一天突然醒悟过来;

我是她的母亲啊,若是连我都放弃了,她的人生才真的毁了!

想到这,心中一阵慌乱,赶紧从网上学习有关抑郁症的知识;

看小红书、刷抖音视频、看直播...

知识点学了不少,可每次运用到实际中,又显得如此不堪一击;

我们之间的关系也因争吵变得越发僵硬!

我知道不能再这么下去了,我要借助专业力量。

后来我找到那个做教育的朋友;

他给我推荐了一个非常有名的心理咨询老师。

第一次见老师就迫不及待的把女儿的情况反映给他。

听完我的叙述,老师点了点头静静地说了句:

“要不我们玩个游戏吧!

随即老师拿出三十几个大小不一、形态各异的人偶。

“不用思考,选择三个最有感觉的!”

我犹豫了很久按照老师的要求选出了三个人偶。

“按照自己的理解,把这三个人偶组成一个场景。”

老师温柔的继续引导着我。

我颤抖着双手把三个人偶一一放在我认为的位置上。

“现在,说说你的故事吧!”

我深吸一口气,开始讲述:

“灰斗篷的小人是女儿,她总是把自己封闭起来,害怕外界的伤害;”

“抱镜女孩是我,一直沉溺在自己破碎的世界里,无暇顾及孩子;”

“小丑是丈夫,用虚假的笑容掩盖内心的疲惫与痛苦。”

随着故事的展开,那些原本模糊的困惑渐渐清晰起来。

老师点了点头,指着沙盘里的人偶说:

“你看,孩子的问题不是突然出现的,而是在这个充满压力和不安的家庭环境中慢慢滋生的。”

“你选的这个人偶,或许代表着你内心深处渴望给予孩子的温暖与保护;”

“就像童年时奶奶给你的感觉一样。”

“但现在,你需要先修复自己,才能真正帮助孩子!”

在老师的引导下,我看着沙盘中的场景,泪水不受控制地落下。

原来生病的孩子背后,都有一个生病的家庭!

家庭犹如一个小型的生态系统。

在这个系统里,内部成员的力量此消彼长;

很多问题往往是一家人共同“酝酿”出来的。

而占经济和权力双重地位的父母;

就是这个系统里作用力最大的一方。

我们夫妻之间的关系并不好;

经常因为琐事争吵,家里的氛围总是很紧张。

女儿曾说,她每天最害怕的就是回家;

害怕听到我们的争吵声,害怕面对我们对她成绩的失望眼神。

原来,我们自以为是的爱和关心,对她来说却是沉重的负担;

我们家庭的不和谐,成了她心理问题的导火索。

03

带女儿走出抑郁,竟这么简单!

我们非常愧疚因为自己的教育伤害了孩子,迫切的询问老师如何带女儿走出心理困境?

老师告诉我,要让孩子内心充满能量,给予她们鼓励和支持,增加她们价值感和力量感。

因为一个人只有能量充足了,他们才愿意做一些具有挑战性的任务!

根据女儿的实际情况,老师教给我一个非常简单的方法“登门槛效应。”

登门槛效应指的是,一旦接受了他人的一个微不足道的要求;

为了避免给人前后不一致的印象,就有可能接受更大的要求。

登门槛效应的核心在于将大目标拆解为小任务,循序渐进帮助孩子建立信心。

以下是运用这一效应带孩子走出抑郁的具体方法:

01

从生活小事入手:

先从孩子容易做到的生活细节开始。

比如,第一天只要求孩子己整理床铺;

当孩子完成后,及时给予真诚的夸赞;

第二天增加难度,让孩子在整理床铺后;

顺手将房间里的垃圾丢掉,逐步培养孩子对生活的掌控感。

02

鼓励轻度活动参与:

从简单的室内活动过渡到室外活动。

比如,邀请孩子一起在客厅做 5 分钟的拉伸运动;

完成后及时给予她正面反馈。

当孩子适应后,提议一起到楼下小区散步10分钟;

随着孩子状态的改善;

再逐步延长散步时间或增加运动强度。

03

推动社交互动:

从家人互动慢慢拓展到外界社交。

先安排孩子与熟悉的亲戚进行视频通话;

每次通话时间控制在 5 分钟左右;

结束后和孩子讨论聊天中有趣的内容。

接着,邀请孩子关系较好的同学到家里玩半小时;

并准备一些孩子喜欢的游戏或零食。

后续再鼓励孩子参与社区的小型活动;

如手工制作课等,帮助孩子逐渐打开社交圈子,减少孤独感。

04

分解学习任务:

针对学习方面,将作业或学习内容拆分。

比如,对于一篇阅读理解作业;

先让孩子只读第一段;

并总结段落大意,完成后给予肯定;

下一次增加到阅读两段并总结;

逐渐增加阅读量和学习任务难度;

在帮女儿疗愈的同时;

老师也开始帮我和孩子爸爸提升我们的能量水平。

01

开展心理认知重建课程

比如,当我们因为女儿拒绝沟通而感到挫败时。

老师会引导我们转换视角看问题;

将其视为女儿需要更多时间和空间的信号;

而非自身教育的失败;

从而帮助我们重建积极的心理认知。

02

指导家长进行自我关怀练习

老师鼓励我们每天安排专属的自我关怀时间;

哪怕只有 15 分钟。

比如做自己喜欢的事情;

如阅读、听音乐、绘画等。

此外,老师还建议我们记录 “自我关怀日记”。

每天写下三件让自己感到愉悦或有成就感的小事;

以此来培养对生活积极面的感知能力;

增强自我认同感和幸福感。

03

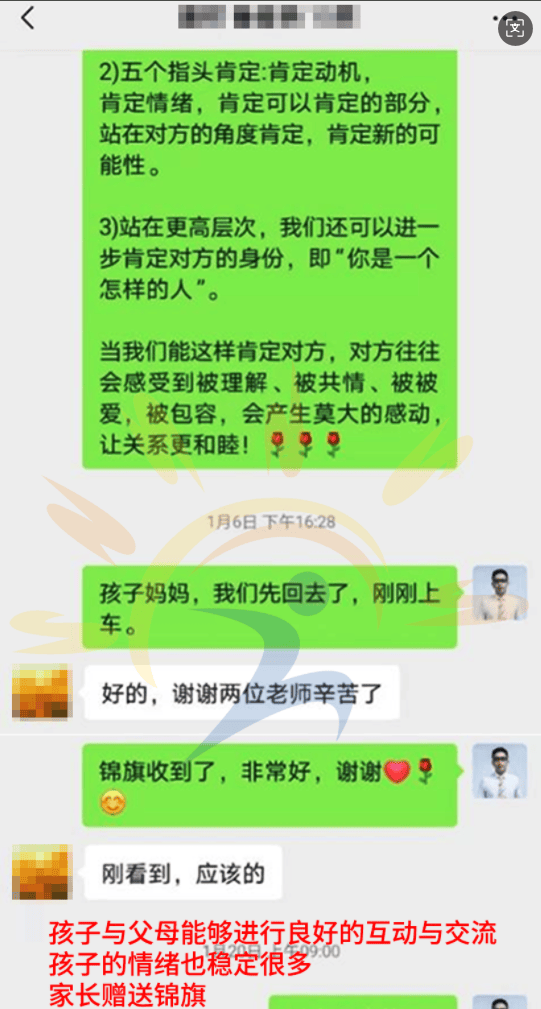

助力改善家庭沟通模式

老师针对我们在沟通中存在的问题进行了专项指导。

通过模拟家庭对话场景;

指出与孩子、配偶交流时存在的不当表达方式。

如命令式语气、过度批评等;

并教授有效的沟通技巧,如倾听时保持眼神交流等。

04

进行情绪管理专项训练

老师教我们使用 “情绪温度计”;

每天记录自己的情绪状态。

当发现情绪温度过高时;

运用深呼吸、积极自我对话等方法进行调节。

此外,老师还会布置情绪管理作业。

要求我们观察自己的情绪反应模式;

并尝试运用所学方法进行改善;

并定期与老师反馈和交流;

不断优化情绪管理能力,保持稳定的心理状态。

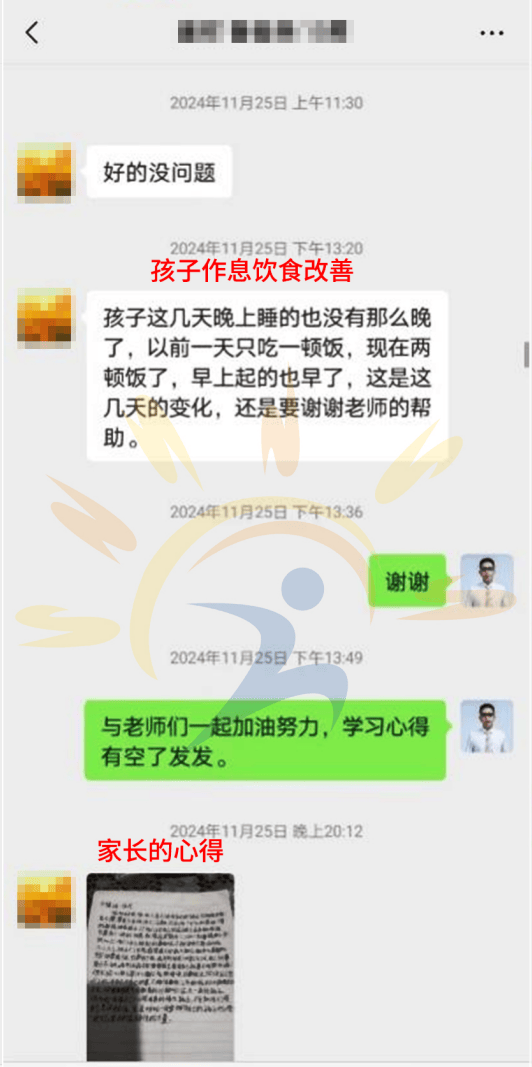

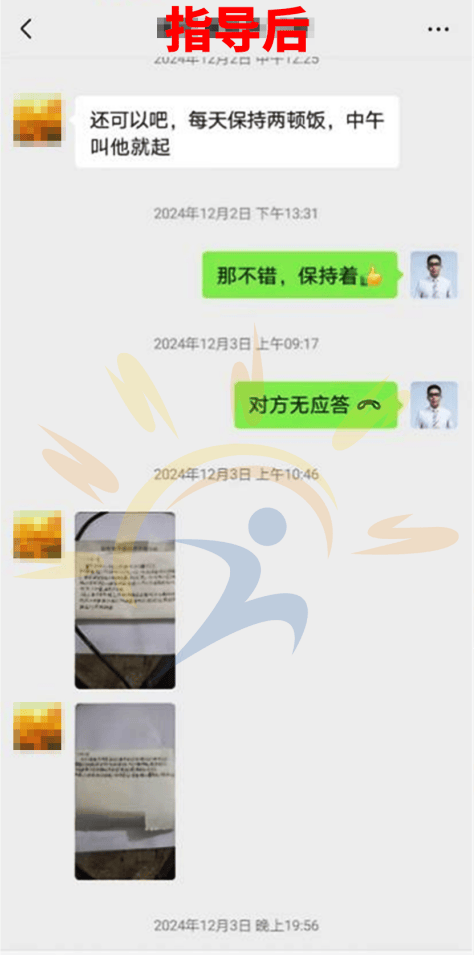

经过一段时间的治疗和家庭调整,小羽的状态慢慢好转。

她开始主动和我们交流,脸上也露出了久违的笑容。

后来,她重新回到了学校,虽然成绩不是最优秀的;

但她变得自信、开朗,懂得了如何面对生活中的困难。

这次经历让我深刻认识到;

家长不能只关注孩子的学习成绩,更要关注他们的心理健康。

每个孩子都是上天赐予我们的礼物;

他们的心灵是脆弱而敏感的。

作为家长,我们有责任为他们守护好心灵的净土;

让他们在健康、快乐的家庭氛围中茁壮成长。

我希望我的经历能给其他家长一些启示;

让我们都能成为孩子心灵的守护者,让每个孩子都能远离抑郁,拥抱阳光!

(图片为网络图片,侵权请告知删除)