历史的长河中,明朝中后期是一个重要的时期,标志着中西体系外交的初次正式接触。外交活动在任何时代都与当时的世界格局密切相关。到了17世纪,西方列强通过激烈的争斗和对外扩张,逐步构建起了自己的国际关系体系,并将目光投向了东亚地区。而在此时,中国的明清时期依然坚持以自我主导的宗藩体系运作,两者从初次接触发展到日后的碰撞,使得全球格局和国际体系经历了巨大的转型与融合。

中国的政治体系在漫长的历史进程中逐渐形成,并独具特色。长期以来,西方学者如费正清等,对中国“天朝上国”体制提出了许多批评,他们常用“朝贡体制”等概念来总结中国的外交体制,并倾向于将其描绘为保守且落后的。尽管中国的传统体制在面对近代西方的文化与物质力量的冲击时显得有些摇摆不定,但这种制度体系自有其深厚的历史根基和独特的适应性,不应被简单地归结为落后。从外交及国际体系结构的角度来看,传统中国的重要特征就是其“中央”地位。这不仅是指中国的单一政权,也不仅仅是指地理位置,而是反映了中国在地理、政治与经济发展中的重要角色。

中国位于东亚的中心,常被称为“中央之国”。无论是统一时期还是分裂时期,中国始终是东亚地区生产力最为发达的经济体之一,也是政治、军事综合实力最强的国家。由此形成了以中国为核心的区域性地缘政治格局。与此相关的,是逐渐形成的“亚外交圈”,这一体系以中国为中心,特征鲜明且历史悠久,便是所说的宗藩体系。而与域外外交圈相比,后者通常表现为多中心的格局。例如,南亚、西亚北非、东欧和西欧等地区的中心国家,如安息帝国、波斯帝国、罗马帝国等,均属于多中心外交模式。

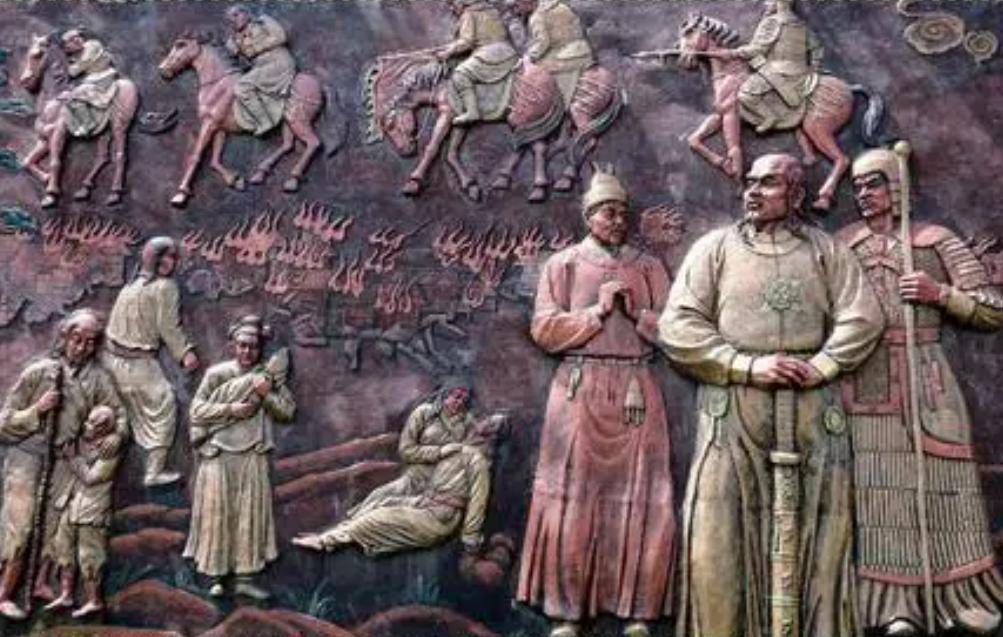

与中国这一中心发生联系的国家和地区大致可分为三类。首先是与中国有着紧密联系的“华夏边缘”地区,这些多为部族政权,如西域、漠北、漠南以及东北的各国,这些地方有的后成为中国的一部分,有的则长期保持紧密的外交联系。第二类是中国的陆地邻国,这些国家与中国地理接壤,包括日本列岛和南洋诸岛,以及东南亚、东北亚的陆地国家。这些国家大多数被纳入了中国的宗藩体系。第三类则是强大的邻国及域外国家,如汉代的罗马帝国等,往往只有间接的外交接触或零星的互动,且多为短暂且不深入的交流。

在明清时期,朝贡体制和宗藩体系逐渐走向完善,并且进入了一个特征日益鲜明的阶段。尤其在北宋时期,契丹、北宋、西夏等国家构成了一个类似汉唐时期的中国主导区域地缘政治格局。当时,这些国家的领袖也常自称为“中国”,例如契丹与辽朝。而在中国历史的长河中,某些历史时期的国际关系也呈现出方国体系的特点。即便是在分裂时期的东周、南北朝,宋辽金夏等时期,国家间的联盟和霸权理念也在实践中逐渐得到发展。

中国历史上的外交关系不仅体现了中国的中心地位,还表现出了与其他国家的平等交往。比如在汉唐时期,很多正式的外交关系往往充满平等性,展现出当时中国以强大复合体存在的中心地位。但与此同时,中国的“中心”地位并非是唯一或排他性的,它并不意味着排斥其他重要国家的存在,甚至在最强盛的统一王朝时期,仍有许多国家在外交中扮演着重要的角色。

在这一过程中,代表中国正统的中原政权不断在与强大或相对平等的国家交往中发展出独特的外交经验,逐渐形成了具有中国特色的外交体系和运作机制,展现了其适应性与演化的能力。总体来说,尽管随着西方的影响逐渐加强,明清时期的中国外交体系仍未受到太大挑战。中国作为东亚国际关系格局中的中心,始终以其独特的宗藩体系为基础,其特征可归结为一种差序结构。

在另一方面,西方世界,主要指的是欧洲,在近代之前,并未形成以欧洲为中心的所谓“西方体系”。欧洲的强势主要集中在罗马帝国时期,其势力中心在地中海地区。与此同时,许多欧洲地区长期受到穆斯林帝国的统治,而在蒙古帝国时期,欧亚大陆的大片地区则被蒙古汗国占据。奥斯曼土耳其和波斯帝国等大帝国长期占据亚非三大洲交汇处,影响力巨大。

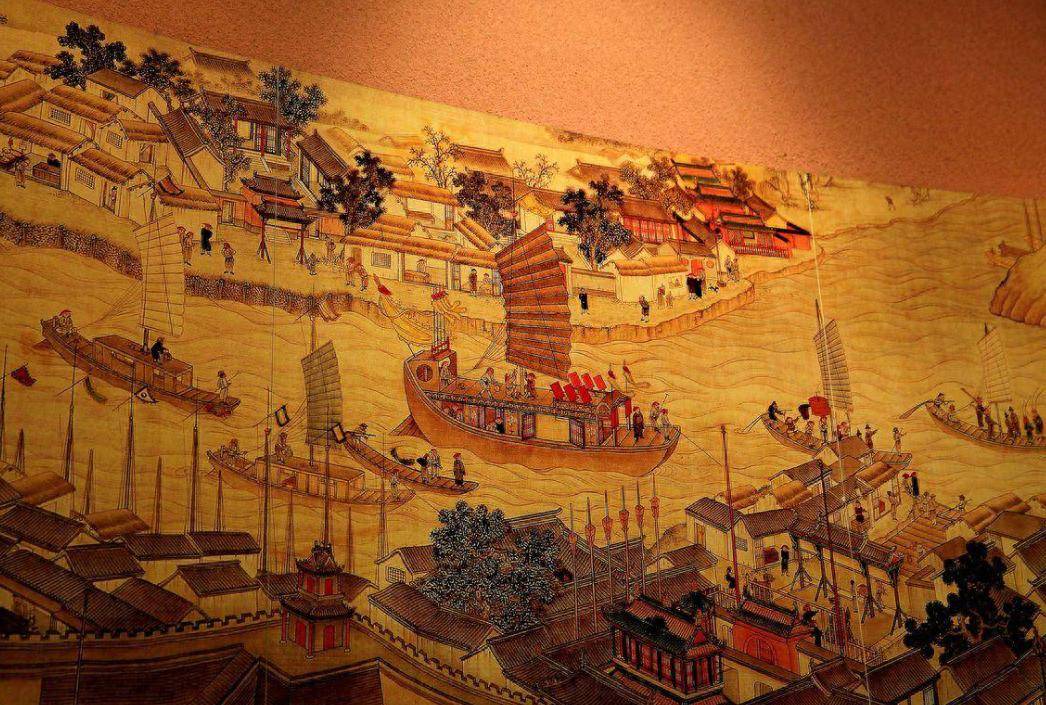

这些帝国多采取征服性的外交政策,尤其是在东亚及西太平洋沿岸,中国在明清时期是这一地区的核心大国。与之相对的是,欧洲的早期外交行为则表现为商贸与劫掠为主,葡萄牙和西班牙等国通过海上扩张实现了全球霸权争夺。而到了17世纪,随着工业革命的到来,英国和法国等国的工业生产也开始蓬勃发展,开设了东印度公司等新型的军政合一的组织,掀起了大规模的殖民扩张和残酷的海权争夺。

进入明代中叶后,中国逐渐采用银本位制度,开始依赖外洋白银。由于中国是贫银国,且财政货币政策需要大量银元,使得与外界的贸易日益紧密。在这一背景下,西方的白银通过与中国的贸易流入,这一过程深刻影响了中国的经济和国际体系接触。

随着葡萄牙、荷兰等欧洲国家进入东亚地区,他们逐渐与明帝国建立了直接联系,葡萄牙人设立了澳门,荷兰人则在印尼和台湾建立了据点。与此同时,基督教逐步传播至中国,成为重要的文化交流形式。在这一时期,尽管中西交流尚处在试探阶段,葡萄牙和荷兰等国开始在宗教、贸易等领域扮演重要角色。

因此,16世纪以后,西方逐渐开始接触并理解中国的体系。尤其在16世纪初,欧洲人开始使用“China”这一词汇,并对中国的治理模式产生了深刻的兴趣,尽管他们的理解始终无法完全准确捕捉到中国的独特性。

总之,明中后期中西外交体系才正式接触,葡萄牙人通过澳门开启了这一进程。中国的外交政策当时依然以朝贡体制为主,划分为朝贡国和非朝贡国,并且通过特定的口岸进行贸易。尽管葡萄牙提出建立正式的通商关系,但中国政府并未同意。然而,随着葡萄牙人长期居留澳门,他们逐渐获得了居住、贸易和自治权。