由于博古等人的错误指挥,红军在第五次反围剿战役中未能取得胜利,因此红军被迫踏上了二万五千里长征的艰难征途。

关于长征,许多人往往关注的是红军行进的路线,然而,留守在中央苏区的中央领导以及红军战士们却鲜少被提及。那时候,有哪些重要的中央领导留在苏区?为什么是他们留下来?他们的最终命运如何呢?

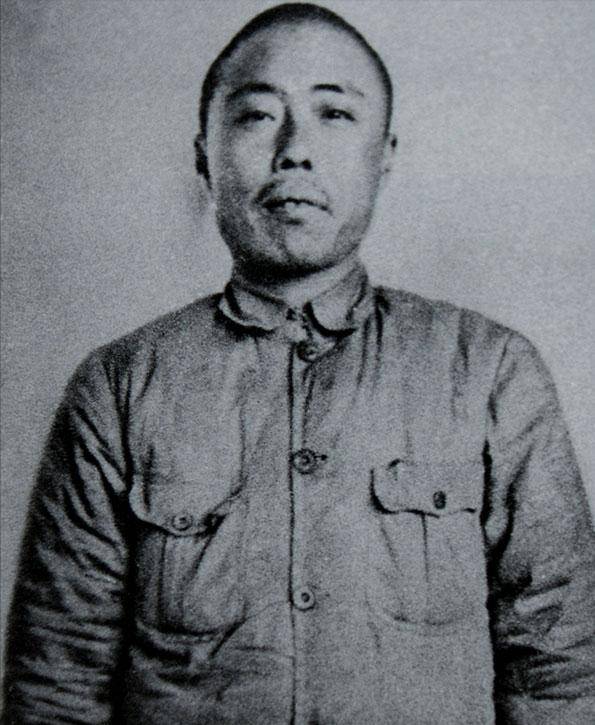

随着第五次反围剿失败的消息传来,1934年10月,红军的主力部队不得不开始长征。但时任中共中央分局书记、中央军区司令员兼政治委员的项英认为:“主力红军进行的仅仅是短暂的战略转移,他们很快就会回来。”

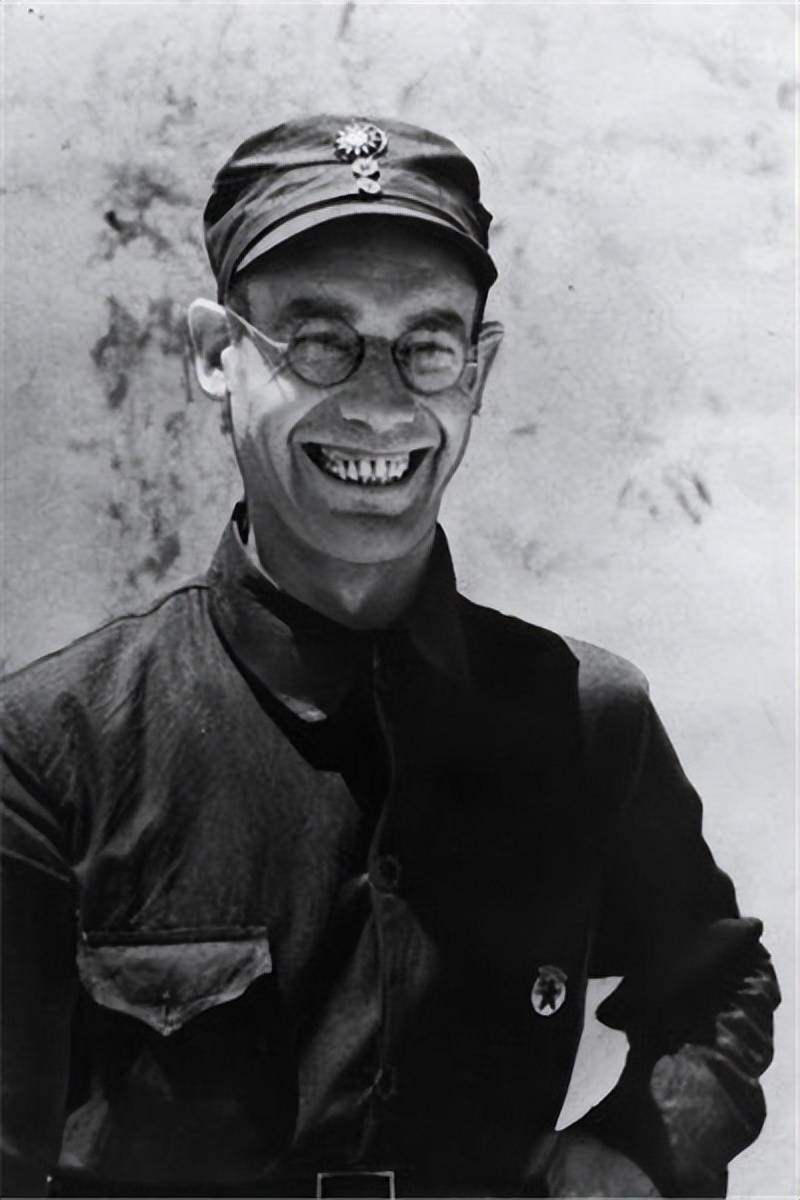

为了保卫中央苏区的成果,中央决定让部分干部和红军战士继续坚守苏区。那些留下来的干部,很多人名字我们耳熟能详,包括项英、陈毅、瞿秋白、何叔衡、毛泽覃、古柏、贺昌等人。由于李德和博古负责整理名单,那些被留下的人,要么是伤势严重不便转移的战士,如陈毅,要么是反对李德指挥路线的干部。而从名单中可以看出,大部分人都是支持毛泽东正确主张的。

在当时,国民党掌握了中央苏区的大部分情报,若要保全这支队伍,唯一的选择就是进行分散疏散,组织小分队进行游击战斗。同时,中央还发布了一个“疏散方案”,以保障伤员的安全。然而,看到这份公告后,许多伤病员愤怒地表示自己誓死不离开部队。一些人甚至用血写下誓言:“誓死与部队共进退!”

他们的信仰坚定不移,病痛无法抹去他们的决心。许多伤员告诉干部:“我不走,不想做缩头乌龟。” “我要上前线,就算死也要与敌人拼到底!”几乎每个被留下来的战士都表现出了这种不屈的决心。为了劝说这些士兵,苏区的领导也做出了很多努力。陈毅亲自来到病员面前,耐心做思想工作,告诉他们:“我们留在这里不是等死,大部队需要我们,留在这里的战士需要你们。”

这些领导干部,像一座座定海神针一样,面对即将到来的困境,他们毫不慌乱,勇敢坚定地开辟出了一条新的中国革命胜利之路。

为了掩护红军主力的转移,中央机关迅速召开会议,决定成立苏区中央分局和中央政府办事处。这两个机构在红军主力撤离中央苏区的过程中,发挥了极为重要的作用。

留守在中央苏区的干部们也各自担起了重任:项英担任书记,陈潭秋负责组织部,瞿秋白担任宣传部部长,李才莲则是少共中央分局的书记。面对人力稀缺、战斗力薄弱的局面,与国民党正面冲突无疑会是一次失败,因此中央决定通过小分队游击战的方式进行反击。游击队的任务是扰乱敌人计划,掩护红军主力,同时在后方帮助主力展开反攻。

这一批留下来的战士,约有1.6万余人,有些人继续在原地侦察敌情,有些人则为躲避敌人追击,藏匿于深山老林。虽然这些留守干部和战士看似“无用功”,但他们实际上成功地拖延了敌人数十万大军的围剿,为红军主力争取了宝贵的时间。

项英、陈毅等领导在这一过程中也发挥了至关重要的作用。在保卫中央苏区的同时,项英也接过了党中央交给他的任务,牵制国民党军,掩护红军转移。1935年4月,项英和陈毅在赣粤地区召开了游击战争分析会议,项英强调要认清革命形势,避免产生消极情绪,陈毅则强调要转变战略,适应游击战的新形势。

面对士气低迷,部分战士准备退缩,项英和陈毅并未强迫他们留下,而是给予回家路费,同时告诫道:“回去不能参与反革命斗争。”项英坚定地表示:“即便我一个人,也要完成党交给的任务。”这种坚定的信念,感染了大批战士,最终他们选择留下。

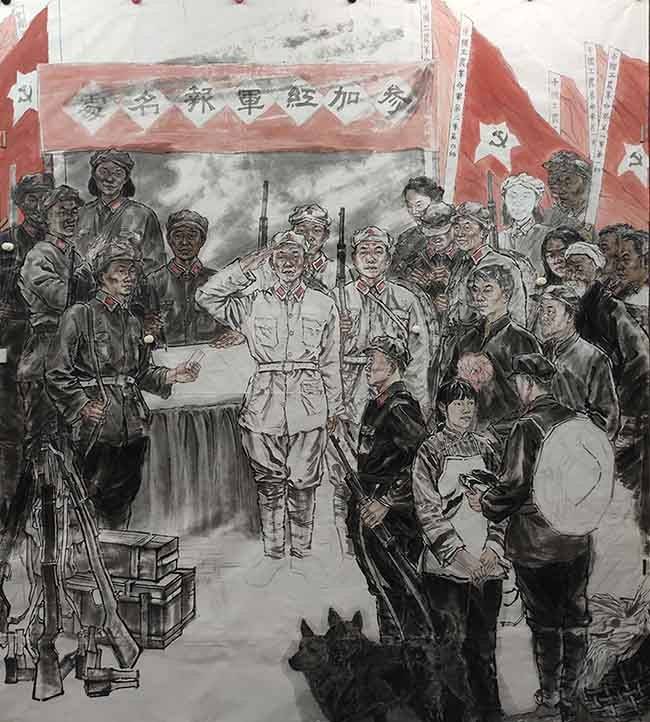

与此同时,为了加强队伍力量,中央苏区发起了著名的“扩红运动”,吸引了大量年轻人加入红军,甚至有些人瞒着父母前往报名参军,带着对国家未来的憧憬和信心。通过这次扩红,中央苏区吸纳了大量新成员,也为革命事业注入了新的力量。

不仅如此,中央苏区的各项工作依然有序推进。通过机关报的宣传,中央苏区的群众基础得到了扩展,越来越多的人了解到中国共产党,并主动加入到苏区建设的行列中。

直到1934年10月下旬,国民党的围剿队伍终于意识到红军已经开始西进,蒋介石也才在11月察觉自己与红军主力对抗了一个多月的队伍,原来只是红军的留守部分。接下来的突围过程中,一些领导干部英勇牺牲或被俘。

1935年2月,近万名红军指战员和地方干部开始分头突围。何叔衡在突围中英勇牺牲,瞿秋白在长汀县被俘后从容就义,毛泽覃则为掩护其他战士而壮烈牺牲……为了中国和平的美好未来,数不清的革命先烈在沙场上献出了生命。

正是因为中央苏区得到了当地人民的大力支持,他们才得以坚持到最后一刻。中央苏区的人民不仅为红军提供了吃穿住行的支持,还在各方面为红军贡献了巨大的力量。为了确保红军主力能够顺利转移,1934年5月14日,中共中央发布了《武装起来,到红军中去!》的号召,苏区各地纷纷响应,青壮年男子踊跃参军。

很多苏区青年在交流后决定参军,扩红的浪潮席卷了整个苏区。中共苏维埃政府也派遣工作人员深入群众,宣传红军的理念,许多人甚至带着整个家族投身红军。第一次扩红成功吸纳了超过五万名新成员。

接着,第二次扩红运动也如火如荼地展开,动员了更多党员干部深入基层,吸纳勇敢和有谋略的人才。许多年轻人早已准备好参军,甚至有的年近六十的老人也主动报名,尽管同乡们劝他不要再逞强,但他坚持表示:“看着祖祖辈辈的家园被摧残,我不能坐视不理。”于是他选择了为红军提供后勤支持。

人力和粮食问题也得到了有效解决。苏区人民通过两次大规模的粮食筹集行动,为红军提供了大量物资,许多百姓主动减少自己的口粮,为红军将足够的粮食和物资送到战士手中。领导干部以身作则,吃同样的饭菜,和百姓一起节省粮食。

在这些艰苦的岁月中,苏区的人民始终坚定地站在中国共产党背后,支援红军。随着战争的推进,红军的长征胜利会师不仅离不开留守在苏区的游击队的努力,更离不开这些普通百姓对红军的默默支持。

中央苏区的胜利,凝聚了人民的力量,而领导干部们的智慧和勇气,也为红军主力的转移和长征的成功做出了重要贡献。长征精神,作为中国革命的动力源泉,将永远铭刻在历史的长河中,并激励着未来的一代又一代。