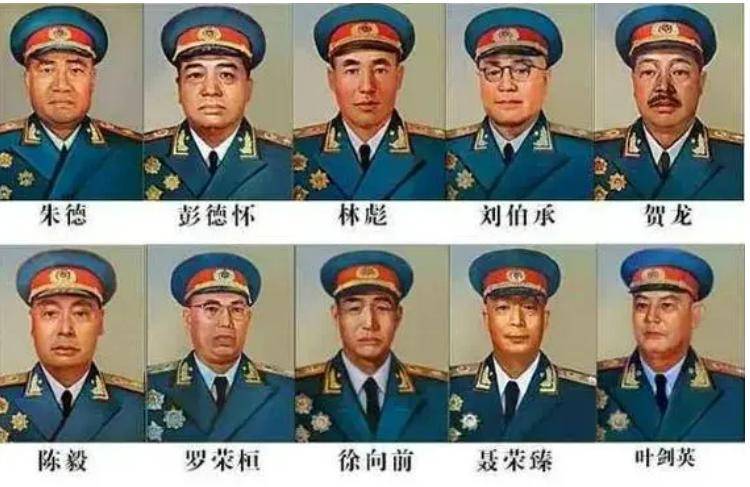

1955年,我国开始为战场上的英雄人物授予军衔,最引人注目的无疑是“十大元帅”的评选。毕竟,许多英勇的高级将领曾在生死边缘游走,但并不是每一位都能获得元帅军衔。在名单公布之前,究竟谁能登上元帅之位,成为了社会各界的讨论焦点。

其中,粟裕是最常被提起的名字之一。他不仅是公认的军事奇才,还擅长在逆境中指挥作战,屡次打败强敌,立下赫赫战功。许多人都认为他理应位列元帅之中。然而,最终的名单公布时,粟裕并未榜上有名,这一决定让不少人感到惊讶。那么,粟裕为何未能获得元帅军衔呢?

1955年的授衔仪式引起了极大的关注。由于这是首次进行大规模授衔,而且没有前例可参考,组织在评选过程中极为谨慎。在经过多轮评比后,共有1048位将领获得了军衔,而元帅是其中的最高荣誉。由于党内德高望重的人物众多,挑选出十位元帅并非易事。此时,周恩来、李先念、邓小平、谭震林等人的名字频繁出现在大家讨论的名单中。

在这样一场没有定论的争论中,毛主席站出来提出了建议:“地方工作者最好不要参选。”言下之意,元帅的选拔应当主要从军区将领中产生,这使得选拔过程变得相对简单一些。最终,前几位元帅的名单已几乎敲定,然而,最后一位元帅的选择却让大家陷入了难以决断的困境。按理来说,粟裕以其沉稳的指挥风格、勇敢的作战精神和卓越的军事才华,理应当选为元帅。毛主席曾高度评价他:“指挥正确、灵活、勇敢。”然而,最终公布的名单令人大跌眼镜——粟裕并没有成为元帅,而是在大将的名单中位列第一。尽管大将和元帅之间仅有一等级的差距,但仍然有不少老兵感到这份排名未能公平地反映粟裕的贡献和能力。

那么,粟裕未能成为元帅,真的委屈了吗?若从当时的标准来看,未能入选其实也可以理解。那么,是什么让他与元帅之位失之交臂呢?让我们先来看看粟裕的简历。

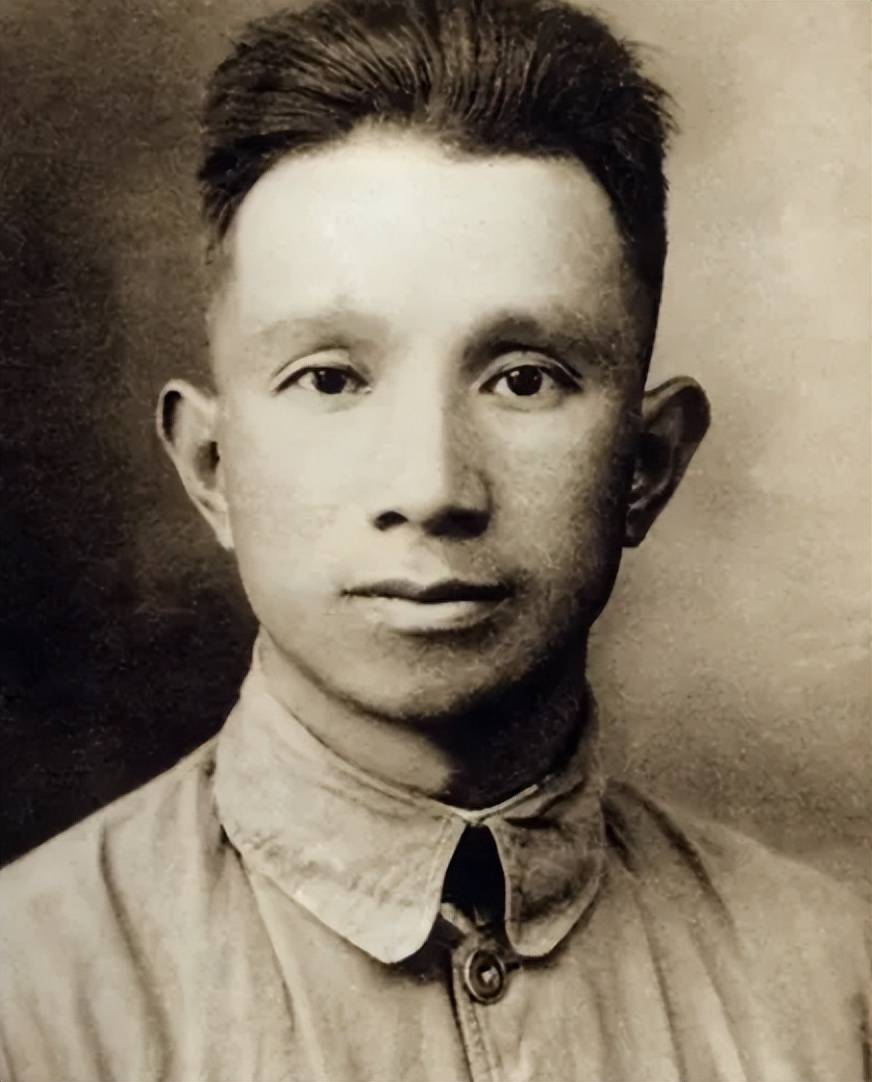

粟裕,侗族人,1907年出生于湖南。1926年,他加入了共青团,第二年才正式成为中国共产党党员,并担任班长。尽管起步较晚,但他的军事才华却展现得尤为迅速。1934年,长征时期,粟裕已是红十军团的参谋长,从这一时刻起,他的军事生涯进入了新的阶段。抗战时期,粟裕的表现尤为突出,特别是在1940年的黄河决战中,他率领部队击败敌军,歼敌1万1千人,这一战让他声名鹊起。之后,他在皖南事变后成为新四军师长,声望继续攀升。

解放战争期间,粟裕的军事才能更是突显无疑。他以果敢的决策著称,不拖泥带水,迅速判断敌情并作出有效应对。1947年,在莱芜战役中,面对敌军装备精良、兵力远超我方的情况下,粟裕仍旧冷静应对,精确找出敌人的弱点,并采取步步为营的策略,最终成功以少胜多,扭转了战局。1948年11月的淮海战役中,粟裕根据战场局势的变化,坚持保守策略,提出先攻徐州,再以徐州为支点,展开四面进攻的战术。事实证明这一策略非常成功,经过三个月的激战,最终我军胜利,歼灭敌军56万。

从加入党组织到新中国的建立,粟裕用20年的时间,从一名普通士兵成长为一位不可忽视的军事巨擘,他的军事天赋无人质疑。然而,正是由于这种“厚积薄发”,使得他最终未能跻身元帅之列。

原来,十大元帅的评选有四项重要标准。第一条是,元帅必须是建党初期的重要领导者。20世纪20年代初,许多元帅早已成为党内领袖。例如,贺龙早在1927年就已是国民革命军的师长,朱德、刘伯承、聂荣臻等人都参与了南昌起义。然而,那时的粟裕年仅20岁,仅仅是一个班长,与这些元帅的资历相差甚远。

第二条是,元帅必须参与过我军各个时期的重要军事作战。在土革反围剿战斗等重大历史战役中,多位元帅都扮演了指挥角色,立下赫赫战功。虽然粟裕在抗日战争之前参加了多次战斗,但当时他仍是参与者而非指挥者,直到1938年才成为代理司令员。

第三条是,元帅候选人必须是我党各个时期的重要领导者。回顾粟裕的军事生涯,他虽然从1927年入党,但错过了党内发展的早期阶段,并且在土革、反围剿和长征时,粟裕的官职较低,还未能担任指挥重任。

第四条是,元帅必须具有高超的影响力和综合能力。当时的十大元帅,每位都是军中的顶尖人物,他们在军中有着广泛的声望和高强的领导力。粟裕虽然优秀,但与已是军中最高指挥官的其他元帅相比,还是显得较为年轻。

综上所述,粟裕未能当选元帅,确实符合当时的选拔标准。虽然他未能成为元帅,但作为一位杰出的军事将领,他的才华得到了后人的肯定。就如金子总会发光,粟裕最终成为了人民心中的英雄,他的军事才能和坚定的信念成为了后人学习的榜样。

在回望历史的长河时,粟裕那种不断奋进、挑战极限的精神永远铭刻在人们心中。他虽未在元帅的名单上,但他作为一代大将的地位,早已无人能撼动。