你是不是也有过这样的疑惑:

明明吃的是

“补品”,

就像给没气的车胎打错了方向的气,看似努力,实则南辕北辙。

是的,身体虚弱的人,不是什么都能补;身体疼痛的人,也不是所有补药都对症。

弄错方向,反倒成了“火上浇油”!

我们常听说“补气养身”,但补气这件事,其实讲究很多。不是所有人都适合“补”,更不是所有时候都该“补”。

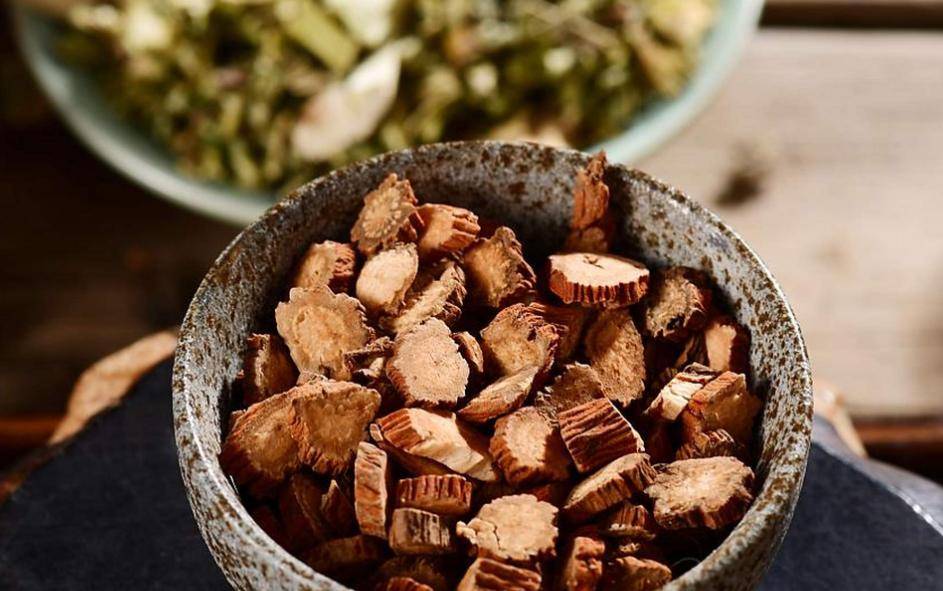

有些人一听到“体虚”,脑袋里第一反应就是人参、黄芪、当归轮番上阵,可这类药材性偏温热,若不分体质、病因、时机乱用一通,轻则上火口干,重则加重病情。

“体虚”这个词,在日常生活中常被泛化使用,甚至被误解。

有些人只是短暂劳累、熬夜几天,便自认“虚不受补”;而真正的体虚,包括气虚、血虚、阳虚、阴虚等多种类型,每一种背后的机制和表现都不一样。

盲目“补”,就像在没分清方向前进入高速路,危险远大于收益。

从西医角度来看,所谓“体虚”,往往伴随着基础代谢的下降、免疫功能的紊乱、神经内分泌系统的失调。

比如患有慢性疾病的人,尤其是

等群体,身体的“气”就如同发动机动力不足,燃油系统、点火系统运转都不协调。这个时候若贸然大补,容易“燃烧不完全”,积滞为患。

更“破气之品”这个说法,看似玄乎,实则有迹可循。比如咖啡、浓茶、辣椒、酒精等,虽能提神醒脑,却属于“耗气”之物。

过量摄入,会刺激交感神经兴奋,导致心跳加快、睡眠障碍、肠胃紊乱,

久而久之反而加重体虚状态。

尤其是体质偏弱者,经常饮酒应酬、常喝浓茶提神,结果往往适得其反。

更值得警惕的是,那些本就气血不足的人,还频繁食用生冷寒凉的食物,比如冰镇饮料、生鱼片、凉拌菜等,这些食物不仅容易损伤脾胃,还会进一步削弱气血生成。脾为生气之源,脾弱则气弱,气弱则百病生。所以说,

体虚之人,慎食破气之品,不是虚言。

再来说说“体痛之人,少食补气之物”这句话。听起来有些对立,但其实背后藏着一套严谨的病理逻辑。

许多慢性疼痛,尤其是由炎症引起的疼痛,如风湿性关节炎、神经性头痛、肌筋膜疼痛综合征等,本质上与免疫反应过度、局部代谢紊乱密切相关。

从免疫角度来看,某些“补气”类药食,如黄芪、人参、党参等,具有增强免疫、加快代谢的作用。

但在炎症活跃期,这种“助推”反而可能

。

就像一个本来就躁动的孩子,本想让他安静却给了他一杯咖啡,结果越发坐不住了。

不仅如此,部分补气药物还可能促进局部血流,加重局部充血和肿胀感,导致疼痛感更明显。这也是为什么不少关节炎患者在使用补气药物后,出现关节胀痛加重、红肿明显的原因。

慢性疼痛期,尤其是急性发作阶段,需慎用补气之品。

我们还需留意一个常被忽视的误区:将“补”和“治”混为一谈。很多人以为只要身体不舒服,就该补一补。但补是为了恢复机能,治才是针对病因。

若把“补”当作“治”的捷径,反而可能延误疾病的根本调理。

在临床观察中,有不少中年人因为“怕老、怕虚”,每天早晚一碗黄芪炖鸡,结果半年后查出高血压、脂肪肝,甚至出现失眠、烦躁等症状。

这些并非补品的错,而是使用不当。

补气药本身并非“万金油”,用错了时间、错了人群,反而成了“催命符”。

我们也不能忽视心理与身体的互动关系。

长期焦虑、抑郁、精神紧张的人群,往往伴随有“虚”的表现,如乏力、失眠、胃口差。

很多人以为吃点补药就能“提神醒脑”,但忽略了心理压力才是根源。

在心理压抑状态下,食欲下降、肠道功能下降,任何补品都难以吸收利用。

更有甚者,

部分人群在身体疼痛时,过度依赖“补气”作为心理安慰

,结果反而忽略了疼痛本身的病因,如椎间盘突出、胆囊炎、妇科炎症等,这些都不是靠人参黄芪能“补”好的。

真正的健康不是盲补,而是对症、分型、适量、适时。

值得提醒的是,“补气”类药物如人参、黄芪、党参,虽好,但并不适合所有人。例如患有高血压、糖尿病、肝炎等慢性病患者,其身体代谢通道已发生改变,贸然使用可能导致病情波动。

特别是正在接受药物治疗的患者,补气药还可能与西药发生相互作用,影响疗效甚至引发不良反应。

从性别角度看,女性在经期、产后、更年期前后,更容易表现出“体虚”状态,但这时候是否“补气”,还需因人因时而异。

经期前后,若伴随明显腹胀、乳房胀痛、情绪波动,说明气机运行不畅,此时不宜盲目补气,反而应理气疏肝。

反观男性,尤其是经常熬夜、应酬较多的群体,往往自认为“阳刚体壮”,但其实内里早已虚弱。

长期饮酒、作息紊乱、压力过大,导致肝肾亏虚、气血不足,若再以“烈补”方式自救,反倒加速了身体的透支。

无论男女,补与不补,首要是分清体质、分清病因、分清阶段。补气不是万能钥匙,也不是身体虚弱的“万灵丹”。

从科学角度看,

合理的饮食、规律的作息、适度运动,比任何补药都来得实际。

日常生活中,若感到乏力、气短、易感冒,可先从调整作息、改善饮食做起。比如增加优质蛋白、适量碳水、富含维生素的蔬果,减少烟酒、减轻压力,这些才是根本的“养气之道”。

真正的健康,是一场生活方式的修行,而不是靠几帖补药“速成”。

我们要学会尊重身体的节奏,听懂它发出的信号。身体虚弱,是提醒我们该慢下来;身体疼痛,是提示我们该警觉。不是所有的不适都需要“补”,也不是所有的疼痛都能“忍”。真正的治病之道,在于知其然,也知其所以然。秋季图文激励计划

参考文献:

许春瑾,张睿,于修烛,等.基于近红外光谱的中宁枸杞子判别分析.食品科学.2014,(2).DOI:10.7506/spkx1002-6630-201402030

孙浩,蔡慧农,王力.食品可追溯体系的发展现状.食品工业.2013,(8)

声明:

"非诊疗建议,如有不适请就医"。本文不含任何低质创作,所有图片均来源于网络,旨在科普健康生活,无低俗等不良引导,涉及人物侵权、图片版权、事件部分存疑等问题,请及时联系我们,我们会第一时间修改或删除内容!