秦朝是中国历史上第一个封建王朝,它的统治方式可以用两个关键的制度来概括:郡县制和三公九卿制。这两个制度分别负责地方的行政管理和中央的官员配置。正是凭借这套系统,秦朝能够有效地将权力从中央传达到各地,保证国家的高效运转。

首先,秦朝的中央制度可以通过一条简单的管理链条来理解。普通百姓和皇帝之间,理论上只需要经过不超过六个人的汇报,就能够建立联系,这显示了秦朝中央集权的高效性。

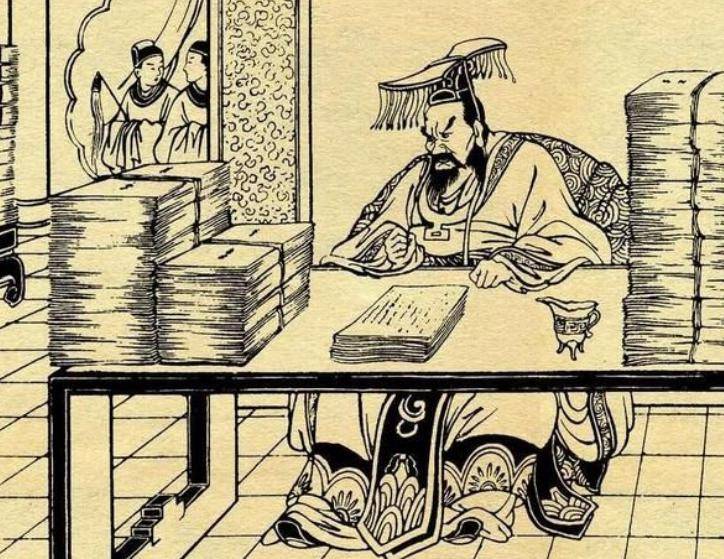

接下来,看看中央的官制。在秦朝,皇帝是最高统治者,拥有绝对的权力,下面则是三公:丞相、太尉和御史大夫。丞相负责国家的日常政务,处理各类行政事务;太尉则是最高的军事长官,掌握军队指挥;而御史大夫则负责监察,确保官员不滥用职权。实际上,御史大夫及其下属如御史中丞、侍御史、监御史,分别负责中央和地方的监察工作,形成了行政、军事和监察三权分立的局面。

虽然秦朝的这些制度相对粗糙,但作为中国历史上第一个统治如此庞大疆域的帝国,这套制度已经非常成功了。特别是在军事方面,尽管太尉这一职务的存在是名义上的,没有人真正担任过,实际军事指挥的权力多由丞相、将军等人交替负责,这样可以防止某个将领拥有过大权力,避免军事叛乱的发生。此外,秦朝的军队并没有长期驻扎,而是战时才征召百姓,避免了军队成为私人武装。

丞相的职务不是由一个人担任,而是设置了左右丞相各一,分担行政事务,避免权力集中。御史大夫在等级上比丞相和太尉稍低,但也通常被视为丞相的接班人。

在三公之下,就是“九卿”。九卿是九个重要的官职,分别负责不同领域的管理。比如,奉常管理礼仪事务;郎中令负责皇宫的警卫;卫尉掌管首都的军事;太仆管理马匹和交通;廷尉是司法的最高长官;典客负责外交事务;宗正负责皇族事务;治粟内史负责农业与财政;少府则负责自然资源和工业等方面。

这些职位形成了完整的中央政府体系,几乎可以管理所有的国家事务。

在地方上,秦朝实行了郡县制。郡类似现代的省,县则相当于市。地方官员分为行政、军事和监察三种职能,类似于中央的三权分立。郡守和县令负责行政事务,郡尉和县尉则负责军事,郡监和监察官员负责监察。

这些地方官员均由中央任命,任命权完全掌握在皇帝手中。地方的管理结构虽然是两级制,但在县下还设有乡和里等更细化的管理单位。乡下的管理相对简化,只有三老、啬夫和游徼等职务,分别负责教育、诉讼和治安等事务。里长管理最基层的地方,类似现代的村长。

如果一个普通百姓想要将意见传递给秦始皇,理论上只需要经过六个人:亭长、里长、三老、县令、郡守和御史大夫。这和现代的“六人理论”类似,理论上任何两个人之间的联系都可以通过最多六人传递。

总的来说,秦朝的这套高效的行政和官制系统,使得国家能够在短时间内实现中央集权,管理全国各地,确保国家的稳定与统一。这套制度不仅对秦朝的成功至关重要,也成为了后代王朝治理国家的重要参考。