生活里,不少人都有过“天旋地转”的体验:蹲久了起身眼前发黑,熬夜后感觉脑袋发飘,或是毫无征兆地觉得周围在晃动……这些看似常见的“头晕”,其实可能藏着大隐患。数据显示,眩晕是急诊科TOP级主诉之一,它既可能是良性的耳石症,也可能是凶险的后循环缺血性卒中——后者若延误救治,死亡率高达85%-95%!今天就用通俗的话,带大家读懂眩晕、学会正确应对。

头晕还是眩晕?

先搞清楚:你经历的是“头晕”还是“眩晕”?

很多人会把两者混为一谈,但医学上区别很大。普通头晕更像“头昏脑胀”,比如疲劳时的脑袋沉重、熬夜后的昏沉,通常没有“旋转感”;而眩晕是一种“运动错觉”,要么感觉自己在转、在晃,要么觉得周围的桌子、墙壁在倾斜,常伴有恶心、呕吐、冒冷汗,严重时连站都站不稳。

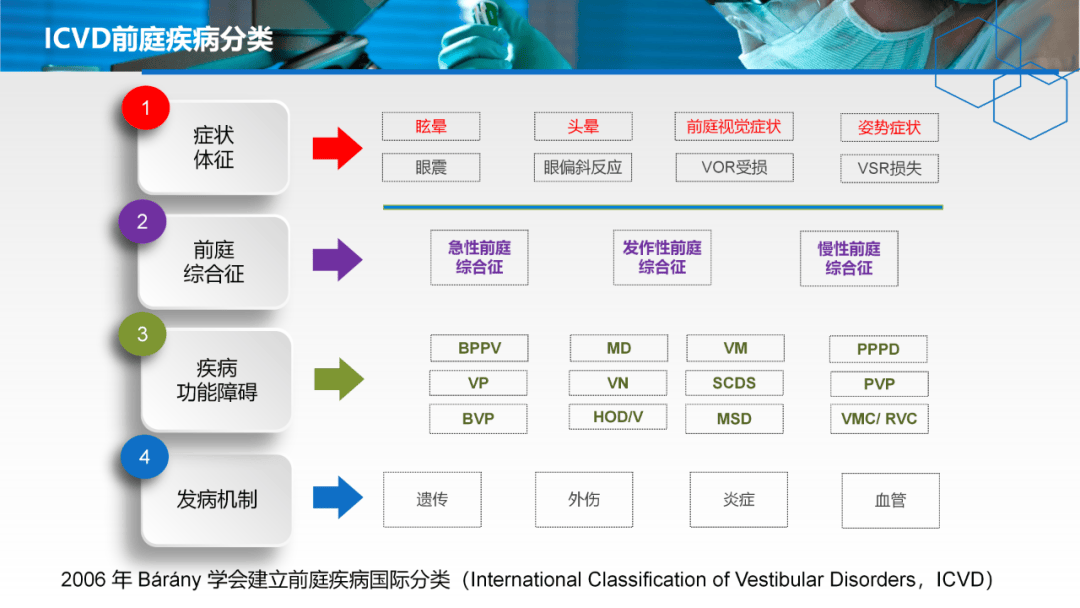

从原因上看,眩晕主要分三类:70%是前庭周围性眩晕,多和内耳有关,比如耳石症(低头捡东西、翻身时突然晕)、前庭神经炎(感冒后突然发作),这类大多不致命,但发作时特别难受;20%是前庭中枢性眩晕,和大脑、脑干问题相关,比如后循环缺血,这是最危险的类型,相当于“大脑后供血不足”,随时可能引发中风;剩下10%是非前庭系统性眩晕,比如贫血、高血压、焦虑症等全身疾病引起的。

为了更好地理解前庭疾病的分类,可以参考国际标准:

眩晕的诊断

重点来了:怎么分清“良性眩晕”和“要命的眩晕”?

记住两个判断标准,关键时刻能救命。

第一个是“五个不”原则,只要眩晕时出现其中任何一个,就要立刻警惕:看不清(看东西模糊、重影、突然眼前发黑)、说不清(说话含糊、舌头打结,别人听不懂)、走不稳(走路像踩棉花,扶着墙还会晃)、站不直(半边身体没力气,比如一侧胳膊抬不起来)、呛不停(喝水呛咳,咽东西费劲)。

第二个是对于普通人容易记住的是“6D”核心症状,同样要记牢:除了眩晕(Dizziness),还有复视(看东西有重影,Diplopia)、构音障碍(说话不清,Dysarthria)、吞咽困难(咽不下东西,Dysphagia)、跌倒发作(突然腿软摔倒,Drop attack)、共济失调(走路东倒西歪,Dystaxia)。比如有人晕的时候还说不出完整句子,或是喝水总呛,别以为是“晕得太厉害”,这很可能是大脑在求救!对于医生来判断,可以做HINTS检查,核心是眼震物理检查。

那出现眩晕后,到底该怎么做?

分两种情况处理,千万别搞错。

如果眩晕时伴有上面说的“红色警报”症状,比如说不清话、走不稳,立刻拨打急救电话,别想着“歇会儿就好”!急性卒中的救治有严格“时间窗”:静脉溶栓要在4.5小时内,动脉取栓最多延长到24小时,晚一分钟,大脑就多一分损伤。就医时记得告诉医生:晕了多久、怎么诱发的、有没有其他不舒服,这些信息能帮医生快速判断。

如果只是偶尔晕一下,没有其他症状,日常管理要做好这5点:

一是记“眩晕日记”:把每次发作的时间、场景(比如低头、翻身)、持续多久、有没有恶心等记下来,医生看了能更快找原因;

二是优先保安全:晕的时候马上坐下或躺下,别硬撑着走路,避免跌倒磕伤;

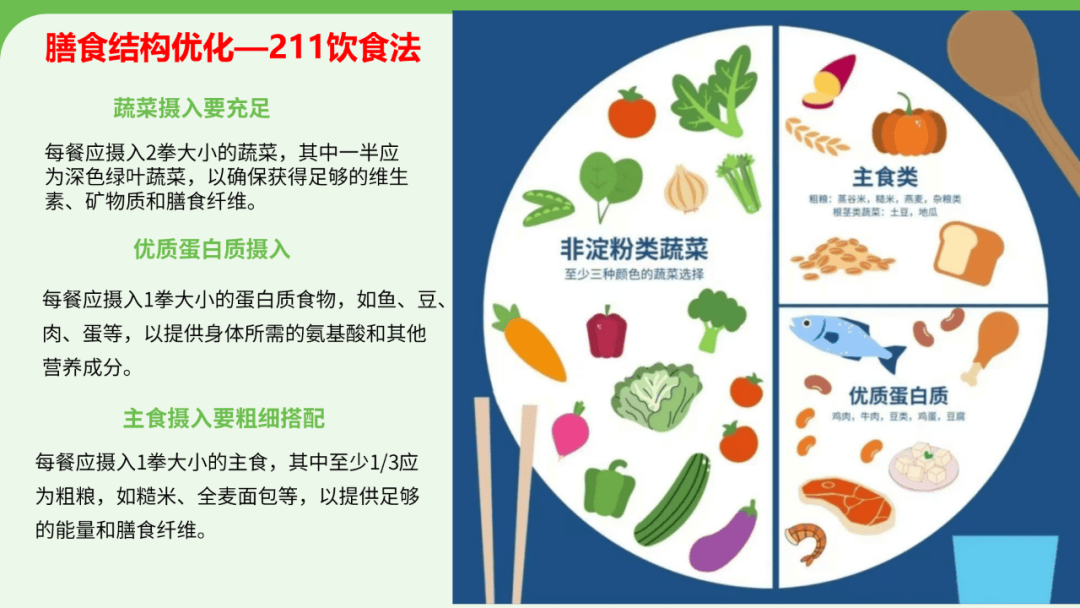

三是调整生活方式:饮食用“211餐盘法”(2份蔬菜、1份优质蛋白、1份主食),少盐少糖; 推荐地中海饮食模式,以植物为主,健康脂肪: 每周至少3次中等强度运动,每次30分钟; 保证睡眠,别熬夜;压力大时试试“478呼吸法”(吸气4秒、屏息7秒、呼气8秒);

211餐盘法是均衡饮食的基础

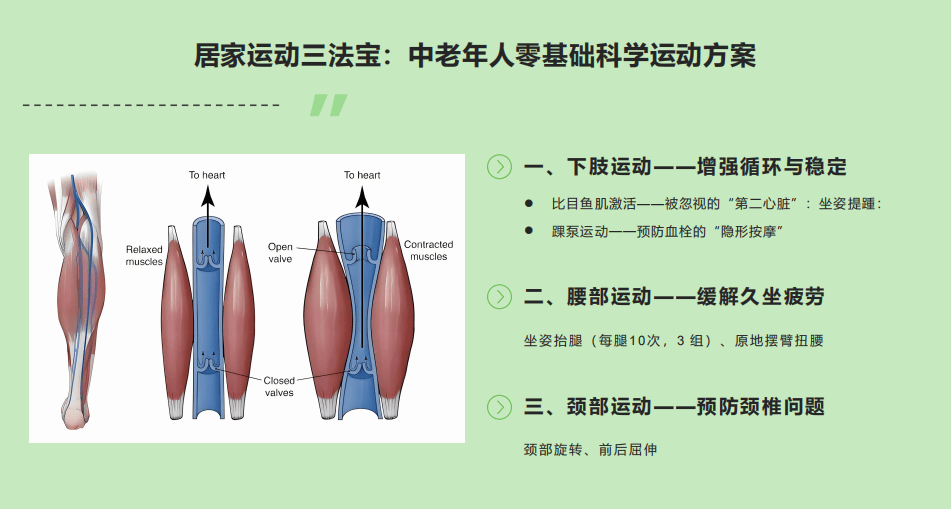

运动三宝

四是遵医嘱吃药:如果是高血压、糖尿病引起的晕,要按时控血压、血糖,别擅自停药;

五是慢慢做康复:如果晕的频率高,可以从简单的眼动训练(比如缓慢左右转眼)开始,再练抬头低头、站立行走,循序渐进恢复平衡。

最后要提醒大家:眩晕不是“小毛病”,但也不用恐慌。现在医学技术越来越先进,比如中国研发的替奈普酶,在卒中治疗中效果显著,很多患者及时救治后都能恢复正常。记住这句口诀:“说不清、看不清、走不稳”+眩晕,及时就医莫迟疑!

关注身体的每一个“小信号”,就是守护健康的第一道防线。希望这篇文章能帮你读懂眩晕,也愿大家都能远离“天旋地转”的烦恼,健健康康过好每一天!

---------------------------------------------

作者介绍:卢旺盛

副主任医师,医学博士

强联智创(北京)科技有限公司 联合创始人

习惯科学研究院 首席科学家

北京天坛普华医院神经外科 副主任医师

清华大学玉泉医院神经外科 副主任医师