编者按:运动减重常因忽视个体差异而陷入“坚持困难、易伤低效”的无奈,甚至引发运动损伤与体重反弹。在第四届中国肥胖大会(COC 2025)上, 首都医科大学附属北京友谊医院康复医学科谢瑛教授就“肥胖及减重治疗中运动机能的评估与改善”这一话题,从减重运动康复方法的现状、核心局限性、数字化评估体系到神经调控的复杂机制进行了全面分享,旨在推动运动减重方案向个性化、科学化与精准化方向发展,为提升治疗安全性与成效提供系统化解决方案。

谢瑛 教授

首都医科大学附属北京友谊医院康复医学科主任

康复医学博士,主任医师,教授

首都医科大学博士研究生导师,北京市215高层次卫生技术人才学科骨干。

从事神经病学及康复医学专业20余年,擅长神经系统疾病康复、脊柱骨关节疼痛康复、心肺康复、肥胖与代谢病康复、孕产康复、慢病康复及心理康复等。

近年来发表核心期刊论文60余篇,SCI论文8篇。先后主持及参与北京市自然科学基金、首都医学发展基金、北京市首都临床特色应用研究、国家自然科学基金、国家十五攻关课题、国家863重大课题及国家科技基础平台建设项目等研究,获得2010年度丰台区科技成果三等奖。

现任北京康复医学会副会长、北京康复医学会心脏康复专委会主任委员、北京神经内科学会神经康复分会副主任委员、北京康复医学会老年康复专委会副主任委员、北京中西医结合学会康复专业委员会副主任委员、北京市康复医院转型工作专家组成员、首都医科大学康复医学系委员、中国老年保健医学研究会老年康复分会副主任委员、残疾人事业发展会心理健康专委会常务委员、中国康复医学会脑血管病康复常务委员等职。

一、减重运动康复方法的现状与核心局限性

以运动作为核心手段之一的减重方案已被广泛证明是有效且健康的。但目前的运动减重模式存在一定的局限性(依从性差),如量的标准化缺失、形式单一、运动能力差、运动损伤和体重反弹等。

量的标准化缺失:传统建议如“每周中等强度运动150分钟”过于笼统。每个人的基础代谢、体成分、运动耐受度差异巨大,统一的“量”无法实现最优效益。

形式单一:很多人将减重运动等同于跑步、跳操等长时间的单一运动。枯燥的运动形式是导致依从性差的主要原因之一,难以坚持。

运动能力差:超重/肥胖人群往往伴有心肺功能弱、肌肉力量不足、关节灵活性差等问题,稍微运动就气喘吁吁。

运动损伤:较大的体重本身会对关节(尤其是膝、踝、髋关节)及周围软组织带来巨大负荷,如果在不科学的指导下进行高冲击性或技术性强的运动(如错误的跑姿、大重量深蹲),极易引发运动损伤。

因此,在做好体重管理及肥胖运动康复之前,需要解决以下问题:

能动起来——具备动的能力(肌骨、心肺)

能安全地动起来——不出现运动损伤(长时间、快速)

能安全高效地动起来——运动能减脂减重(量化、个性化)

二、问题解决方案:建立数字化评估体系

为实现科学、安全和有效的减重运动管理,需要构建一套数字化评估体系,对运动能力和心肺功能进行客观量化,从而为个性化运动处方的制定提供可靠依据。

运动功能

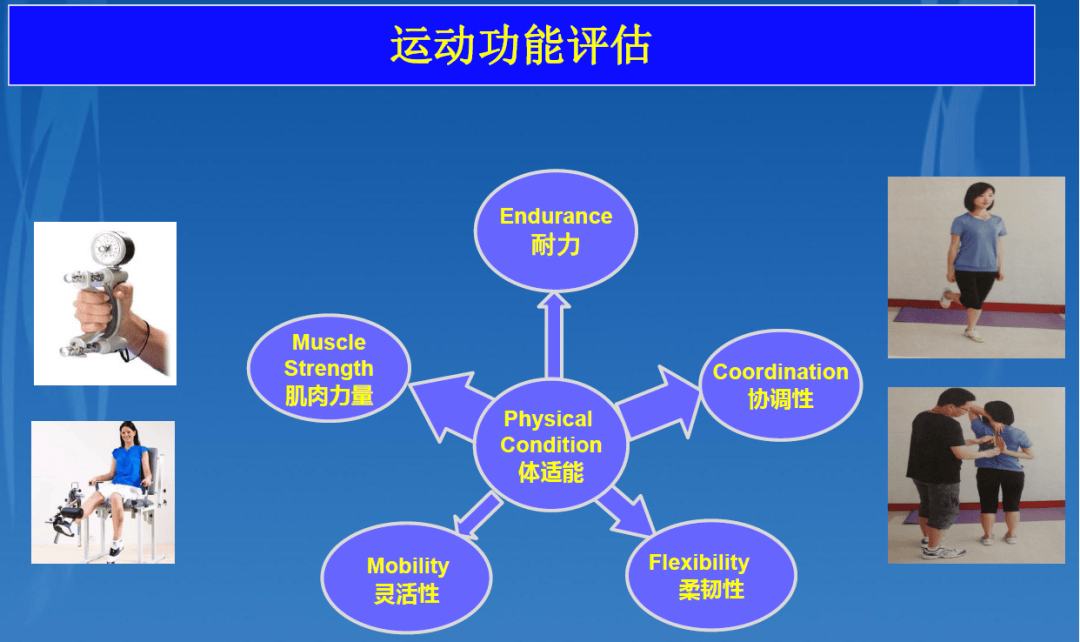

基础运动能力评估是现代运动康复与训练的基石,其核心在于对个体体适能(Physical Condition)进行全面且量化的评估。这套评估体系主要涵盖五大关键维度:耐力、肌肉力量、灵活性、柔韧性和协调性(图1)。其中,心肺耐力是评估身体持续进行中高强度运动的发动机,直接关系到减脂效率;肌肉力量则决定了骨骼关节的稳定性和日常活动的能力,是预防运动损伤、提升代谢率的保障;灵活性关注关节在正常活动范围内的流畅运动能力,而柔韧性则侧重于肌肉和肌腱的伸展程度,二者共同保障动作的幅度与效率,大幅降低扭伤和拉伤的风险;最后,协调性是神经与肌肉系统的高度配合,确保动作的准确、流畅与高效。通过对这五大要素的综合评估,我们能够精准描绘出个人的“运动能力画像”,为后续制定高度个性化、安全且高效的运动处方提供不可或缺的科学依据。

图1. 基础运动能力评估

最核心和常用的四大功能性动作评估工具有:

① FMS (Functional Movement Screen) - 功能性动作筛查

② SFMA (Selective Functional Movement Assessment) - 选择性功能性动作评估

③ YBT (Y-Balance Test) - Y型平衡测试

④ FCS (Fundamental Capacity Screen) - 基础能力筛查

这四大工具各有侧重,相互补充,共同构成了一个从筛查、诊断、量化到专项准备的完整功能性评估系统,最终旨在提高运动表现、解决功能受限和预防运动损伤。总之,要选择与自身运动功能相匹配的运动方式,并愿意接受一个长期、科学的运动康复过程。

心肺功能

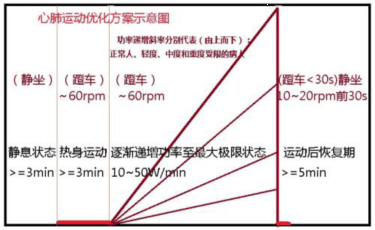

心肺运动试验通过对最大摄氧量(VO2max)、定量运动耗氧量、氧脉搏(VO2/HR)及无氧阈等核心指标的定量分析,能够全面、客观地评估个体的心肺储备功能与运动耐力。该试验能综合评估心血管系统、呼吸系统以及骨骼肌在运动应激状态下的整体反应与协同效率,从而为制定安全、有效且高度个体化的减重运动处方提供关键依据。例如,依据VO2max和无氧阈确定适宜的运动强度范围,利用定量运动耗氧量精准计算运动中的实际能量消耗,并通过氧脉搏指标动态监控运动过程中心脏的代偿机能与效率,确保运动方案在减重目标与机体耐受度间达到平衡。心肺运动优化方案详见图2。

图2. 心肺运动优化方案示意图

三、复杂的神经控制机制调控

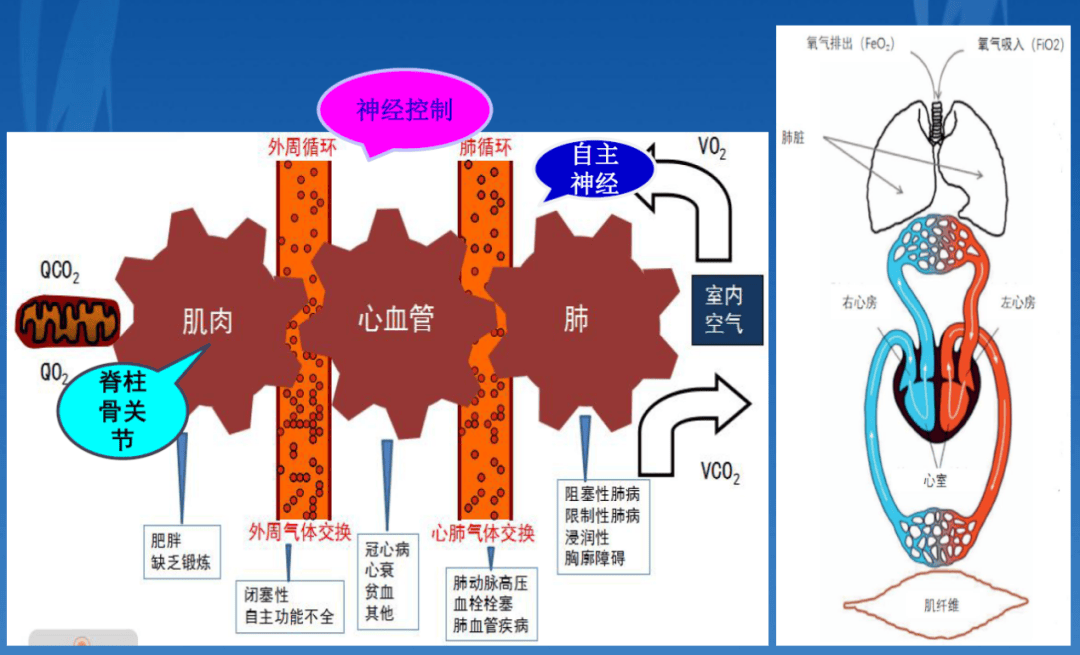

运动康复方案的制定,需基于对患者心肺系统功能的全面评估。这涉及对心肺气体交换效率的监测,包括氧气吸入分数(FiO2)、氧气排出分数(FeO2)、摄氧量(VO2)及二氧化碳排出量(VCO2)等关键指标(图3)。这些指标可直接反映外周循环与肺循环的运行效能,且易受多种病理因素影响,如阻塞性肺病、限制性肺病、冠心病、心衰、肺动脉高压、血栓栓塞、贫血等器质性疾病,以及由肥胖、长期缺乏锻炼导致的心肺机能退化。

从生理调控机制来看,心肺系统在运动中的协同运作,依赖于复杂的神经控制网络,包括自主神经系统对心脏(如心室收缩、心房舒张)和肺脏功能的调节,维持运动状态下的生理平衡。而作为运动功能的执行端,肌肉的工作效率并非独立存在,其发挥还受到骨关节(如脊柱)活动性、外周气体交换能力,以及可能存在的闭塞性自主功能不全或浸润性胸廓障碍等问题的制约。

因此,一套有效的运动康复计划,必须完全覆盖“空气吸入、气体在血液中的运输(QO2、QCO2)→气体被组织利用”的全生理链条,通过科学训练优化从神经调控到肌肉执行的整体功能链条,最终打破因疾病、失用性衰退带来的恶性循环。

图3. 心肺气体交换以及神经控制机制

四、结语

当前运动减重面临依从性低、损伤风险高等挑战。依托数字化评估体系,通过运动与心肺功能精准测评,可制定个性化运动康复方案。基于评估指导下的运动减重,能最大程度提高运动功能,解决运动受限问题,并确定安全有效的运动强度。未来,我们期待智能科技与临床医学的深度融合,推动运动减重从单纯减重升维至功能重塑与生活质量提升,实现科学精准的运动康复新范式!