五部攻略

调整心理状态

心理健康

十一长假结束后,面对从放松状态回归工作和学习的节奏,出现短暂的心理波动,如疲惫、焦虑、注意力不集中是正常现象,关键在于通过科学的方法主动调整,帮助身心快速步入正轨,为您分享五步调整策略:

节后1-2天:接纳情绪,降低心理预期

1.允许“过渡期”存在

大脑从“休闲模式”切换到“高效模式”需要时间,不必因效率低下而自责。可以给自己设定“缓冲日”,前1~2天以完成基础任务为主,避免安排高强度工作。

2.调整作息,重建生物钟

提前入睡:假期晚睡者可在睡前1小时远离电子设备,用阅读、冥想代替刷手机,帮助褪黑素分泌。

固定起床时间:即使假期熬夜,也尽量在节后第一天按工作/学习时间起床,避免“补觉”打乱节奏。

午休控制:20分钟小睡即可,过长午休会加重午后困倦感。

环境暗示法:整理办公桌/书桌,移除假期相关物品,如旅游纪念品,摆放绿植或励志便签,通过环境切换心理状态。

关爱健康,健康你我他

节后3-5天:分解任务,激活行动力

01

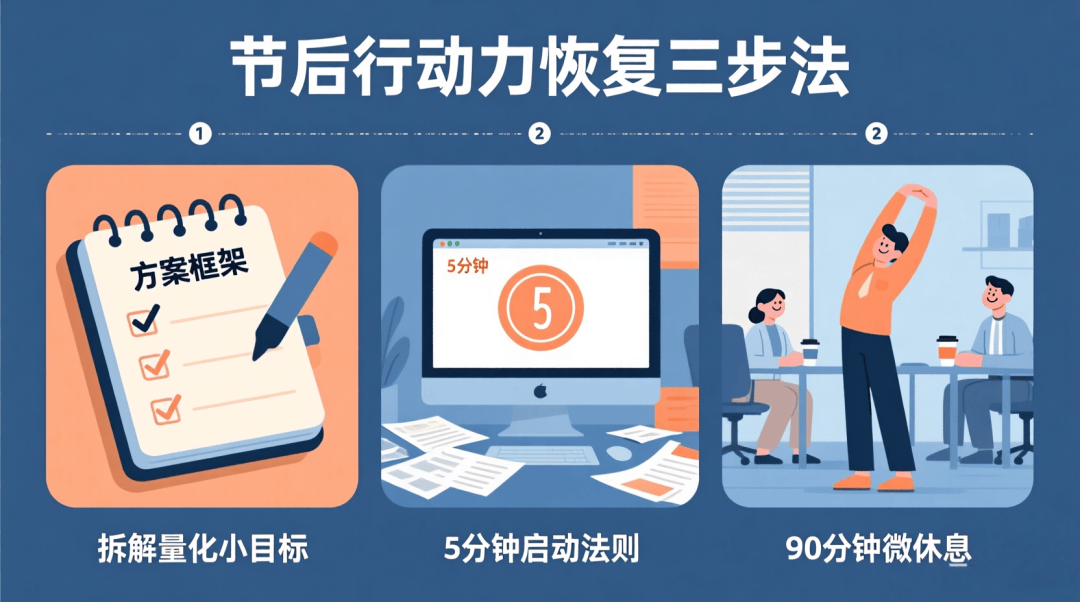

用“小目标”打破拖延

将大任务拆解为可量化的步骤,如“今天完成方案框架”而非“写完方案”,每完成一项打勾,通过成就感积累动力。

02

启动“5分钟法则”

面对抗拒的任务时,告诉自己“只做5分钟”,通常开始后会自动延续。例如不想写报告?先整理5分钟数据。

03

穿插“微休息”提升效率

每工作90分钟,进行5分钟身体活动,如拉伸、深呼吸或短暂社交,避免大脑疲劳积累。

三、长期调整:建立“工作—生活”平衡机制

1.规划下一个放松节点

在日历上标记周末或短期假期,给生活留出期待感,减少“长假结束=快乐终止”的失落感。

2.培养“碎片化放松”习惯

午间10分钟正念:闭眼专注呼吸,清空杂念。

下班后“仪式感”:换身衣服、听特定音乐,暗示“工作模式关闭”。

周末“无目的活动”:如散步、画画,避免将所有休息时间用于补觉或追剧。

3.运动与饮食辅助调节

有氧运动:每周3次、每次30分钟的跑步或跳绳,促进内啡肽分泌,缓解焦虑。

控制糖分摄入:高糖食物会引发能量骤降,选择坚果、全麦面包等稳定血糖。

补充B族维生素:坚果、绿叶菜中的B族维生素有助于缓解疲劳。

关爱健康,健康你我他

心理建设:重构对“假期”的认知

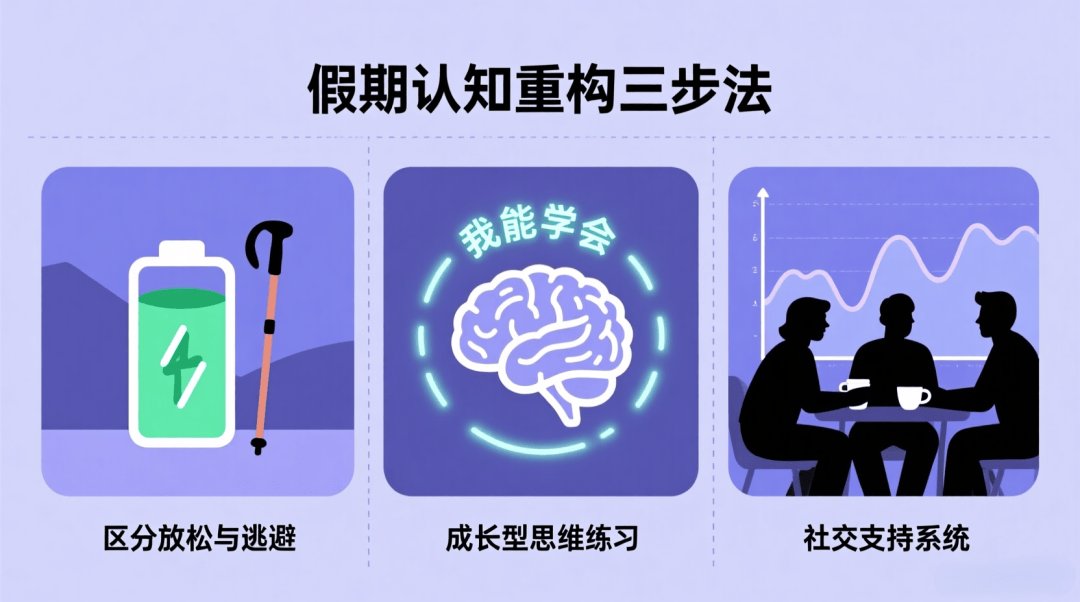

1.区分“放松”与“逃避”

假期是充电而非逃避现实的工具。接受工作/学习是生活的一部分,而非“需要忍受的痛苦”。

2.练习“成长型思维”

将节后调整视为锻炼自我管理能力的机会,例如:“我能通过这次调整,学会更高效地平衡生活。”

3.社交支持系统

与同事、同学分享节后感受,互相鼓励。研究发现,群体支持能显著降低压力水平。

关爱健康,健康你我他

特殊情况应对

1.若出现持续焦虑、抑郁

若超过1周仍感到情绪低落、失眠或兴趣丧失,可能是“节后综合征”加重,建议通过运动、社交或专业心理咨询干预。

2.工作狂的“反向调整”

若假期后反而因过度投入工作产生疲惫,需设定“硬性休息时间”,如每天18:00后不处理工作,避免长期透支。

3.关键提醒

调整不是“强行振作”,而是通过科学方法让身心自然过渡。允许自己偶尔“慢半拍”,用耐心和策略重建节奏,才能实现长期的高效与平衡。