如果您喜欢这篇文章,欢迎点击右上方“关注”。感谢您的鼓励与支持,希望能为您带来舒适的阅读体验。

有人拿抗日时期国共两军的军饷作对比:据说国民党师长一个月拿到约800元,连长也有一百多元;而共产党方面同期师长不过5元、连长仅3元……这一对比常被用来说明两军物质差距之大,也引出一个老问题:既然国民党在装备和物资上占优,为什么最终在解放战争中会全线溃败、败退台湾?

要回答这个问题,得从历史脉络和军队本身的结构问题说起。国共两党在大革命失败后,各自走上独立发展之路。到了抗日战争时期,双方虽然在正面战场与敌后开展过协同行动,但合作只是阶段性的;战后双方矛盾复燃,最终在内战中针锋相对、你死我活。回顾战场表现,国民党军在个别战役中曾有亮眼表现(如徐州会战、武汉会战),但总体战斗力和指挥效率并未达到可持续胜利的标准。

以1944年豫湘桂战役(中原战役)为例:这场战役发生在郑州与信阳一带,尽管国民党方面在兵力与美式装备上有优势(约40万对不到15万的日军),但实际作战结果极其糟糕。短短一个多月内,国民党军队出现大规模溃败,不仅损失了大量兵力,还失去了郑州、洛阳等重要地区,导致国民政府军心震荡、声誉受损。外界批评声不断,连英国首相丘吉尔也嘲讽美国援助充足却难挽败局。面对指责,国民党高层多数选择推责——要么怪美国援助不够,要么怪中共“不配合”;部分中层将领则归咎于对敌情判断失误、兵力调配不到位等战术层面问题。

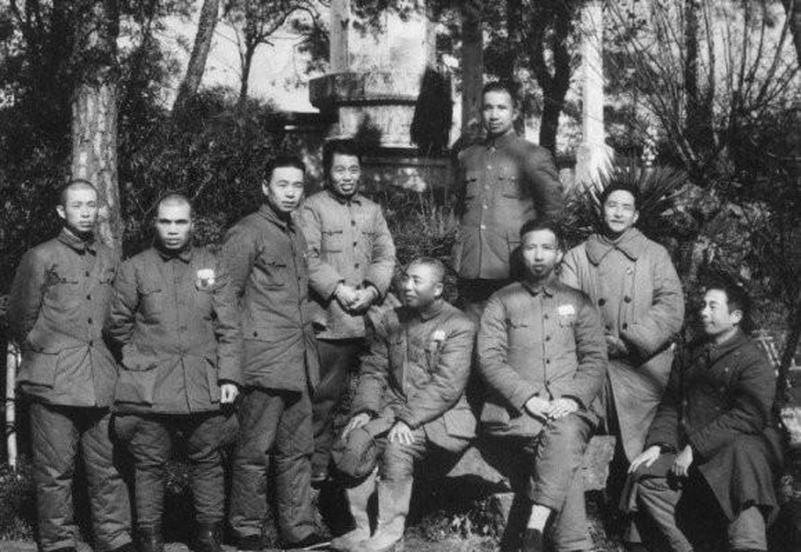

不过,到了全面内战阶段,这些托词逐渐失去了说服力。解放军凭借政治动员、灵活战术与群众支援,渐占上风;国民党即便有所谓“王牌”部队,也难以扭转整体颓势。以抗战时期声名赫赫的74军为例:这支部队由51师、57师、58师组成,经过几次大型会战锻炼并换装美式装备,曾在常德、芷江等战役中表现英勇,堪称国军精锐。抗战期间,74军多次立功,名声大振;战后整编为74师后仍被寄予厚望,调往华东战场对付中共华东野战军。

然而进入解放战争,74师在华东战场却落入中共设下的包围圈。华东野战军采取“诱敌深入、合围歼敌”的战术,使得74师在围歼战中被切断支援、陷入孤立,最终全军覆没。至此,国军“精锐”神话彻底破灭,更多部队在随后的战役中接连失利,最终败退台湾。

造成这种结局的深层原因并非单一战术失误,而是长年积累的体制和政治问题集中爆发。其一,国民党内部派系林立、互相倾轧造成军队难以形成统一指挥与凝聚力。蒋介石体系与桂系、胡宗南系等各自为政,使得在关键时刻难以形成合力,指挥体系易碎、应变能力不足。相对地,中共军队早期便确立了“党指挥枪”的原则,内部团结、组织严密,能把政治动员与军事行动紧密结合,形成强大的战斗力。

其二,军纪与作风问题严重侵蚀国军根基。腐败、结党营私、克扣军饷等现象在一些部队普遍存在,导致军民关系恶化。上层腐败往往传导至基层,部分官兵因此失去斗志、丧失民心。相比之下,中共军队注重纪律建设、艰苦奋斗与与民众的联系,赢得了广泛的民心支持——这是游击战争和人民战争中最关键的资源。

其三,国军在战略与人才任用上也暴露短板。指挥系统中存在任人唯亲、地域派系优先等现象,优秀军官未必能得到公正提拔,影响了整体指挥质量。再加上后勤、兵员动员与农村基础的衰弱,使得即便单个部队再勇猛,也无法填补制度性弱点带来的后果。

当然,不能否认国军中也有许多英勇善战的部队和将士,像74军在抗战期间曾立下赫赫战功。但到了内战,单一部队的勇猛无法弥补制度性、政治性问题带来的全局性劣势。反观解放军在党的领导下,经过长期战争磨炼,形成了纪律严明、组织统一、能打胜仗的军队,从而最终在争夺全国政权的较量中取得胜利。

这段历史提醒人们:军事力量不仅是装备与兵力的简单总和,政治领导、组织纪律、军民关系与体制稳定同样是决定战争胜败的关键因素。国共两军的对比,正是这一道理的生动注脚。