8月15日,35岁的北大首钢医院肿瘤科医生黄丹丹因癌症去世,真是让人难过。这事儿再次提醒我们,某些癌症是真的厉害。就算你是肿瘤科医生,碰上它们,有时候结果也真的很无奈。

肿瘤科医生因为懂得多,所以对有些癌症特别警惕。主要就是因为有些癌症太难搞了:早期不好发现,发展又快,治疗方法还少,结果往往也不好。

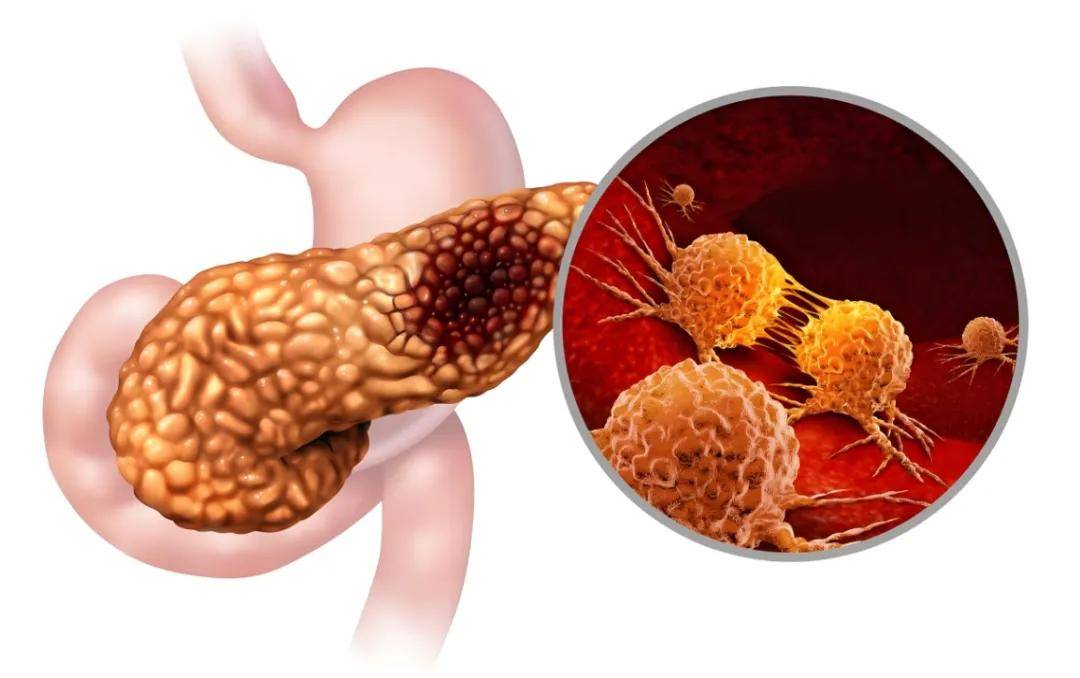

1、胰腺癌——太会“装”了,发现就晚了

早期发现太难了:胰腺这地方太隐蔽,早期基本没啥特别的症状。等你发现黄疸、腰背疼得厉害、人也瘦了,那基本就是晚期了。对于高危人群(如家族史、遗传性胰腺炎、慢性胰腺炎等),推荐超声内镜或MRI筛查,但普通人群没有常规筛查手段。

太坏了:胰腺癌易侵犯周围血管、神经,早期转移常见;其肿瘤微环境致密(纤维间质丰富),导致化疗药物渗透困难,而且免疫微环境抑制免疫细胞活性。

没啥好办法:手术是唯一的希望,但很多人发现的时候就没法做了。就算做了手术,复发的几率也特别高。放化疗效果也不好,靶向治疗和免疫治疗也就对少数人有点用。

肿瘤科医生天天看着胰腺癌病人恶化、去世,心里肯定怕啊。这玩意儿一旦找上你,自己能控制的真的太少了。有数据显示,胰腺癌活过5年的,不到10%。

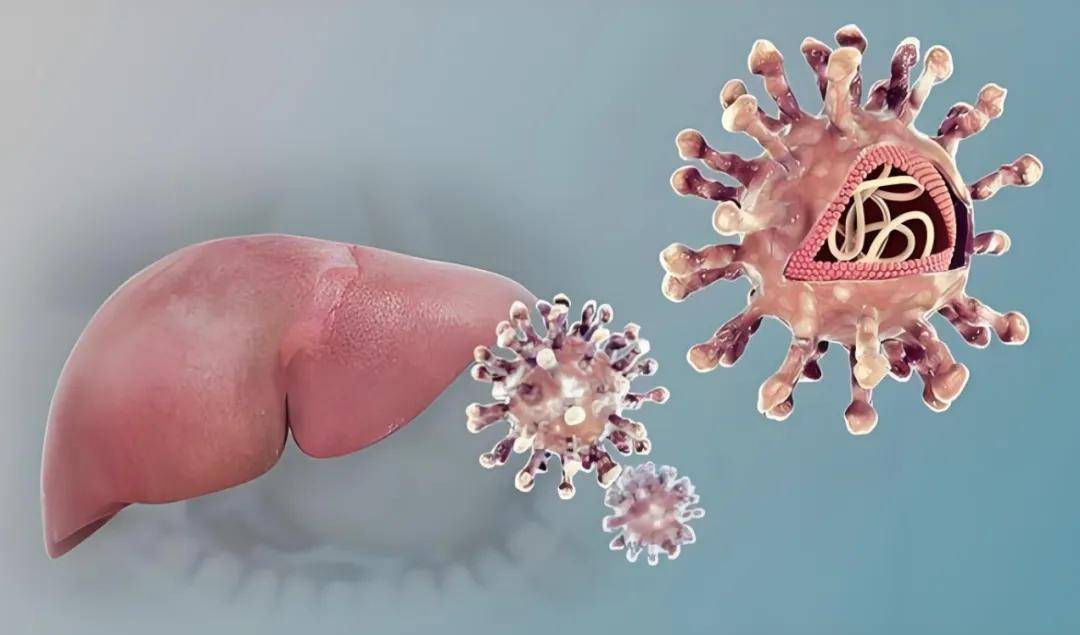

2、原发性肝癌(肝细胞癌)——本来就有病,又来个癌症

一般都有肝病底子:在中国,肝癌大多跟乙肝、丙肝病毒感染或者长期喝酒导致的肝硬化有关。医生工作压力大,生活又不规律,很容易得脂肪肝、酒精肝,这就给肝癌提供了“土壤”。"非酒精性脂肪性肝炎相关肝硬化"是肝癌的重要危险因素,普通脂肪肝进展为肝癌风险较低。

尽管定期B超和甲胎蛋白检测是肝癌筛查的主要手段,但仍可能因肿瘤生长迅速、位置隐蔽或AFP阴性等原因,导致部分肝癌在筛查间隔期进展至晚期,失去根治机会。

治疗麻烦,还容易复发:治疗方法是多,但要根据你的肝功能、肿瘤情况来选。就算早期治好了,肝脏还是有问题,随时可能再长出新的癌。

医生们太清楚肝病是怎么一步步变成肝癌的了,所以他们对自己肝脏的任何问题都会特别小心。

3、胃癌——症状不明显,容易被“骗”过去

早期没啥特别感觉:早期胃癌可能就觉得肚子不舒服、胀、打嗝,跟慢性胃炎、消化不良差不多,很容易被忽略。胃镜是最好的检查方法,但做起来有点难受,所以没法普及。

晚期就不好说了:早期胃癌还好,治好的希望很大。但到了晚期,就算啥方法都用上,效果也不好。特别是印戒细胞癌这种,更麻烦。

医生们工作忙,吃饭又不规律,这些都是胃癌的危险因素。他们就怕自己工作太忙,把早期的信号给错过了。

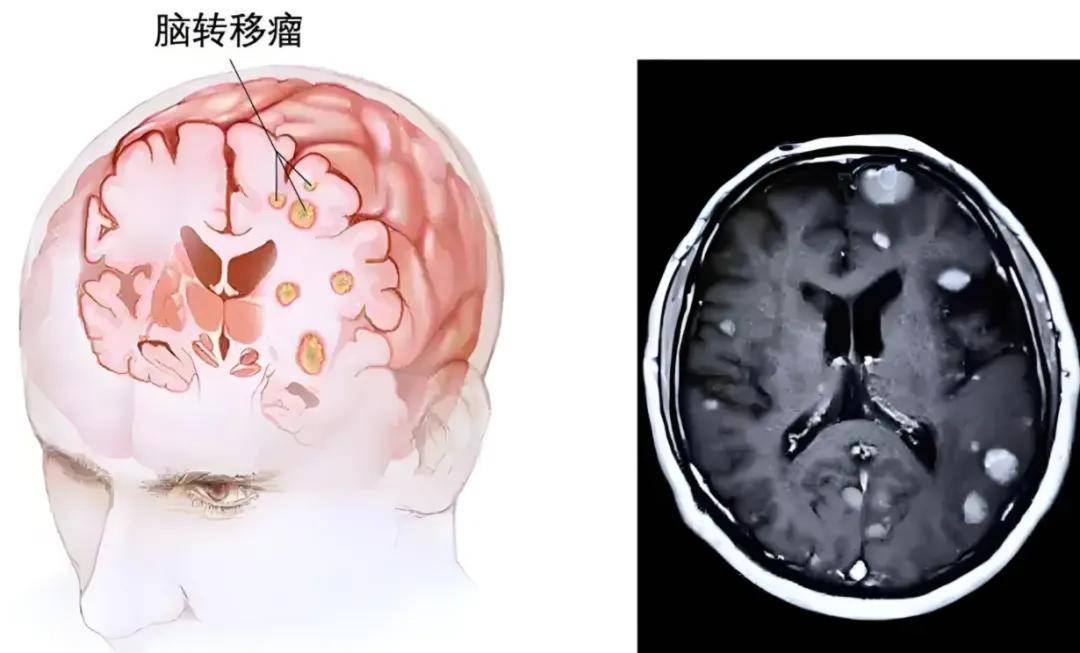

4、高级别脑胶质瘤(比如胶质母细胞瘤)——大脑里的“捣乱分子”

位置特殊,不好治:大脑太重要了,而且还有血脑屏障挡着,很多药都进不去。手术也不好切干净,肿瘤还会到处长,容易复发。放化疗效果也一般。

活不长:得了胶质母细胞瘤,就算积极治疗,平均也就能活15个月左右。后期还会出现神经功能问题、性格变化、头疼得厉害,太遭罪了。

医生这么聪明,肯定特别依赖大脑。他们最怕得这种会损害大脑功能的病,影响工作和生活。

5、卵巢癌(对女医生来说)——悄无声息的“杀手”

早期太难发现:卵巢在盆腔里面,早期没啥感觉,或者就觉得肚子胀、消化不好,很容易以为是肠胃问题。也没啥好的筛查方法。

发现基本是晚期:很多人发现的时候就是晚期了,癌细胞已经扩散开了。

容易复发:一开始化疗可能有点用,但很多人过几年又复发了,而且药也不好使了,结果不好。

女肿瘤医生太知道卵巢癌有多隐蔽、多可怕了,所以她们会定期检查,但心里还是会担心。

医生为什么会怕这些癌症?因为他们懂得多,知道这些病有多厉害。

他们太清楚这些病会怎么发展了:他们知道从发现到恶化、出现并发症、治疗效果,甚至最后的结果会是啥样。所以一有啥不对劲,就容易往最坏的方面想。

他们也知道现在的治疗方法有多局限:他们知道对于这些癌症,现在的医疗技术还很无力,就算用尽所有办法,也可能没用。

他们能体会病人的痛苦:他们天天看着病人受罪,身体上的疼、治疗的副作用、心理上的绝望、经济上的压力,他们都懂。所以他们也害怕自己会变成那样。

他们也知道自己是高危人群:医生工作时间长、压力大、作息不规律、吃饭也不健康,这些都是癌症的危险因素。他们比普通人更清楚自己的风险。

医生会怎么做?知道了害怕,就会更小心。

定期体检:不是随便做个普通体检就算了,而是会根据自己的情况,做更有针对性的检查。比如担心胰腺癌,就去做个上腹部磁共振;担心胃癌,就更勤快地做胃镜。

对任何不对劲的地方都特别警惕:不会忽略任何持续存在的、没法解释的身体异常信号,比如一直觉得累、体重不明原因下降、身上有肿块、出血、疼痛性质改变等等,会及时去查清楚。

努力戒烟限酒、均衡饮食、规律作息、找方法缓解压力、打疫苗,尽可能降低风险。

他们会关注癌症早期诊断的新技术、新药和新疗法,希望能找到更多预防和治疗的方法。

黄丹丹医生的去世是个悲剧,也给所有医生提了个醒,医学知识再厉害,也不能让你对疾病免疫。有时候,懂得多反而更早、更清楚地看到风险和结果。最重要的是,不仅要知道害怕什么,更要把这种害怕变成保护自己和他人健康的行动。