当通过检查,明确存在心律方面的困扰时,我们常常会接触到现代医学(西医)和传统医学(中医)两种不同的体系。它们犹如两位风格迥异的“工匠”,拥有不同的工具和哲学,旨在解决同一个问题。了解它们各自的思路,能帮助我们更理性地选择和维护自身健康。

西医:精准的“工程师”

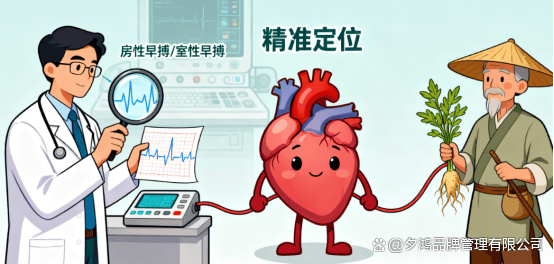

西医看待心律问题,更像一位严谨的工程师。它的优势在于“精准诊断”和“靶向干预”。

精确探查:借助心电图、动态心电图、心脏电生理检查等先进设备,西医可以非常精确地判断出心律异常的类型、起源点、频率和危险程度。是房性早搏还是室性早搏?是心动过速还是房颤?诊断明确是治疗的第一步。

针对病因:西医治疗强调对因处理。如果是甲亢引起的,就治疗甲亢;如果是心肌缺血导致的,就改善心脏供血。

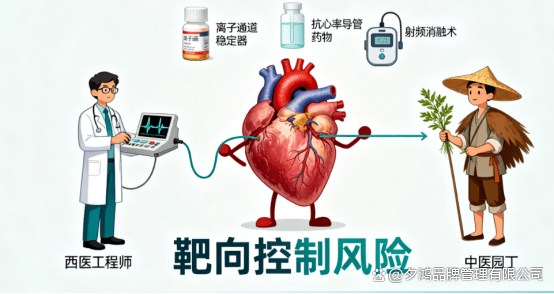

直接干预:对于心律失常本身,西医主要有三大武器:

药物治疗:使用抗心律失常药物,直接作用于心肌细胞离子通道,抑制异常电活动的产生和传导,就像给电路加上“稳定器”。

非药物治疗:对于药物效果不佳或风险高的类型,射频消融术可以通过微创方式“烧掉”异常的放电病灶;而心脏起搏器或除颤器则像给心脏安装了一个“智能备用泵”和“安全卫士”。

西医的思路直接、高效,尤其在处理急性、高危的心律失常方面,发挥着不可替代的作用。

中医:系统的“园丁”

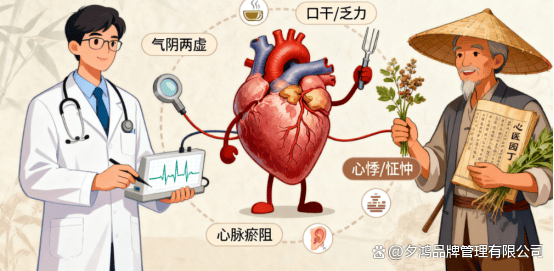

中医看待心律的异常,则更像一位富有经验的园丁。它不专注于修理某一个具体的“零件”,而是着眼于培育整个“生态系统”的平衡。

整体观念:中医认为,心慌、心悸等症状是人体内部气血阴阳失衡的外在表现。这种失衡可能源于心脏本身(心气不足、心阴亏虚),也可能源于其他脏腑(如肝气郁结化火扰心、脾虚生化无源以致心血亏虚)。

辨证论治:中医没有“心律失常”这个病名,而是根据患者的具体表现归入“心悸”、“怔忡”等范畴,并进行分型。比如,有的属于“气阴两虚”,表现为心慌、乏力、口干;有的属于“心脉瘀阻”,表现为心悸、胸闷、舌有瘀斑。治疗方法是“一人一方”,针对不同的“证”进行调理。

调和为主:在医生指导下,使用稳心颗粒、宁心宝胶囊这类传统方剂改善心脏的 “土壤” 环境,从而让心脏恢复其自然而稳定的节律。

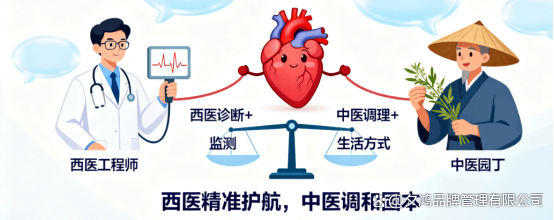

殊途同归,优势互补

两种体系并非对立,而是可以相辅相成。

急则治标,缓则治本:对于急性、严重的心律失常,西医的快速控制至关重要。而在稳定期,或对于功能性、轻度的节律问题,中医的整体调理可能有助于改善症状、减少发作频率、提升生活质量。

许多人的健康管理策略都具有综合性。在西医明确诊断与专业监控的基础上,搭配中医的调理方法,是目前较为常见的健康管理模式。因此,在医生指导下,使用“具有益气养阴,活血化瘀功效的中药成分药物如稳心颗粒与西药联合使用” 的方案,并将其纳入整体健康管理计划中。