在浙江舟山普陀山风景区,矗立着一尊著名的南海观音立像。她双手一边托着法轮,一边施展无畏印,目光低垂,神情慈悲,仿佛在倾听世人的祈求。这座佛像常年香火旺盛,前来礼拜的信众与游客,总能在此获得心灵的宁静与安慰。

观音菩萨的地位与形象变化

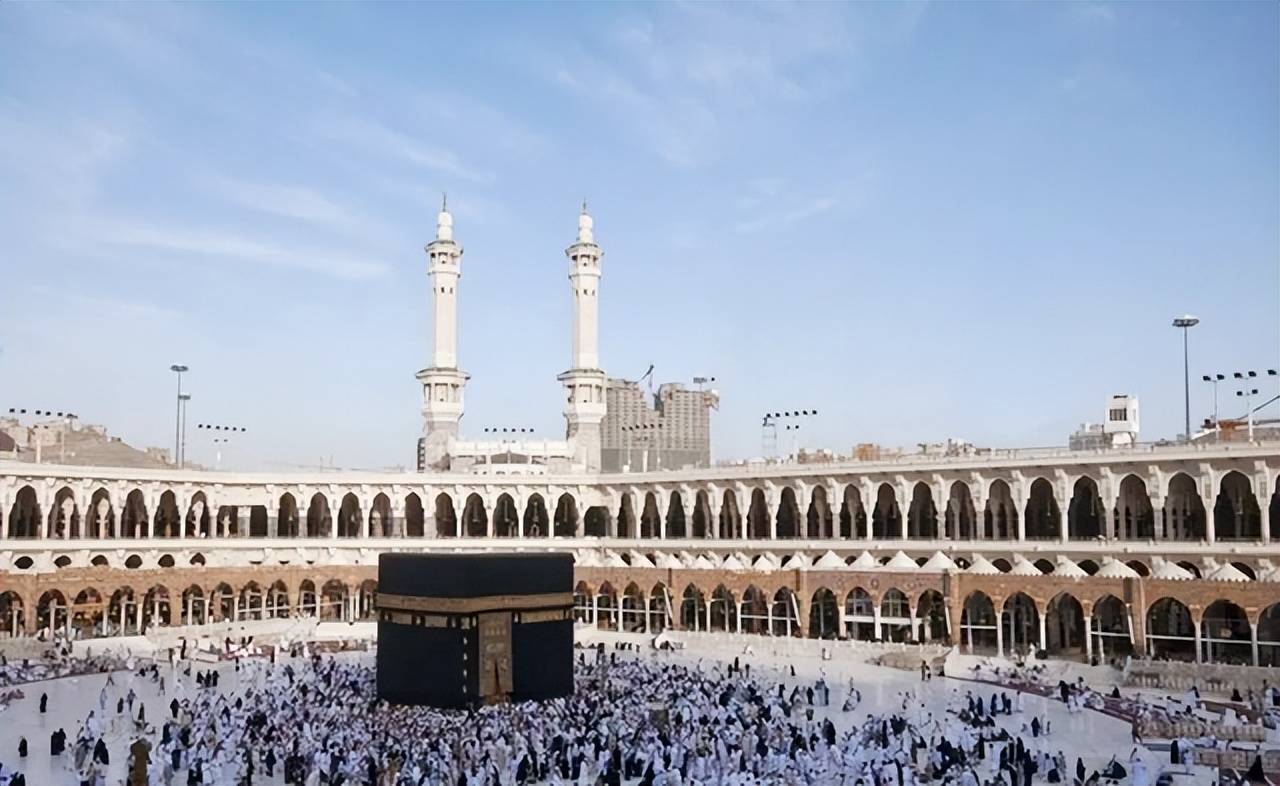

原本,观音菩萨的道场在印度南部的布怛落迦山,但随着佛教在印度逐渐衰落,中印交流日益减少,她的信仰逐渐转移到中国的普陀山。观音在中国佛教中地位极高,是四大菩萨之一,以大慈大悲而闻名,被世人称颂为“救苦救难”的象征。

最初,观音在印度以及佛教初传入中国时,形象多为男性。盛唐之前的画像和造像,常是丰额阔脸、浓眉大眼的男相。然而到了宋代,女性化的观音形象逐渐普及,慈眉善目、温柔慈祥的模样,更符合中国人心目中“慈母”般的形象。这种转变正是佛教在中国传播过程中与本土文化融合的结果。

送子观音与世俗需求

在中国传统社会,“不孝有三,无后为大”的观念根深蒂固,人丁兴旺关系到家庭的劳力与传承。因此,送子观音的形象应运而生。产妇们在面对生育风险时,更愿意祈求一位慈爱的女性菩萨来庇佑母子平安。这种观音的形象,正是宗教信仰与中国世俗文化结合的体现。

菩萨的精神内涵

菩萨象征着勇气、精进与慈悲。她不仅以无畏的精神帮助众生,更以宽厚仁爱的姿态抚慰人心。菩萨的慈悲不在于外表的男女之分,而在于能否以智慧和仁心引导众生走向善良与正义。

《西游记》中的观音

在中国文学名著《西游记》中,观音菩萨是关键人物。她被如来佛称为“尊者”,虽未必真是“七佛之师”,但地位极其崇高。观音不仅劝世取经,还亲自挑选孙悟空、猪八戒、沙僧和小白龙作为护法弟子,给予他们改过自新的机会。她慈悲而智慧,在降服红孩儿时更是以感化代替惩罚,展现了普渡众生的胸怀。

观音的多样化形象

观音菩萨在中国有着丰富多样的形象:白衣观音、鱼篮观音、一叶观音等,皆寓意着她无处不在,随时随地救苦救难。这些形象拉近了观音与百姓的距离,让她成为最受民众欢迎的菩萨之一。

有一则故事说,有人想体验一天当菩萨,菩萨答应并提醒他必须保持沉默。结果此人因“忍不住说话”改变了几个人的命运。菩萨点化他:真正的慈悲,不在于表面上的“好意”,而在于深远的智慧与无为的力量。这正体现了佛教与中国文化中“沉默是金”的哲理。

观音信仰的现实影响

观音信仰不仅体现在佛教修行,也影响到中国人的日常生活。人们通过念诵《心经》或“六字真言”,燃香祈祷,相信菩萨会暗中庇佑。而观音“悲智双运”的精神,也提醒人们在困境中以慈悲待人,以智慧自省。

在艺术和文化层面,观音的形象广泛出现在寺庙、壁画、雕塑和绘画中,成为中国传统文化不可分割的一部分。无论贫富老少,人们几乎都听过观音的故事,她的信仰早已超越宗教本身,融入了民族精神与文化记忆。

总结

观世音菩萨如同一朵圣洁的莲花,象征纯净与无私。她的慈悲不仅抚慰了世间疾苦,也让无数人感受到信仰的力量。观音信仰在中国的发展,正是佛教本土化的生动体现。如今,人们依旧相信:只要心怀慈悲,人人皆可化身为观音。

要不要我帮你把这篇文章再缩减成一个通俗版,比如控制在2000字以内,更适合大众阅读?