58 岁的张阿姨爬两层楼就胸闷,左手发麻,贴膏药、吃止痛药无效,就医后确诊 “胸痹”(类似冠心病心绞痛),属血管瘀堵问题,再拖恐增加中风风险。生活中很多人把这类早期信号当 “小毛病”,今天就聊聊胸痹、中风的信号、应对与预防。

一、自查:4 个信号,可能是胸痹或中风预警

胸痹(冠心病心绞痛)和中风(脑梗塞)大多数是因 “血管瘀血闭阻”(血管瘀堵、气血不畅),身体会发出信号:

1. 活动后胸闷、胸痛

走几步或爬楼就胸口发紧、有压迫感,休息几分钟缓解(胸痹典型信号);若胸痛超 15 分钟不缓解,可能是心梗,需立即就医。

2. 单侧手脚麻、凉

单侧手麻拿不稳东西,或脚麻走路晃,摸起来比另一侧凉(中风早期不对称症状),别误认是 “压到了”。

3. 头晕、说话含糊

突然头晕站不稳,或说话舌头 “打卷”(如说 “吃饭” 成 “吃放”),可能是脑部血管瘀堵(中风前兆),别硬扛。

4. 走路 “歇了才好”

走几百米小腿酸胀疼,歇 2 分钟又能走(间歇性跛行),虽非直接信号,但提示血管已瘀堵,需警惕。

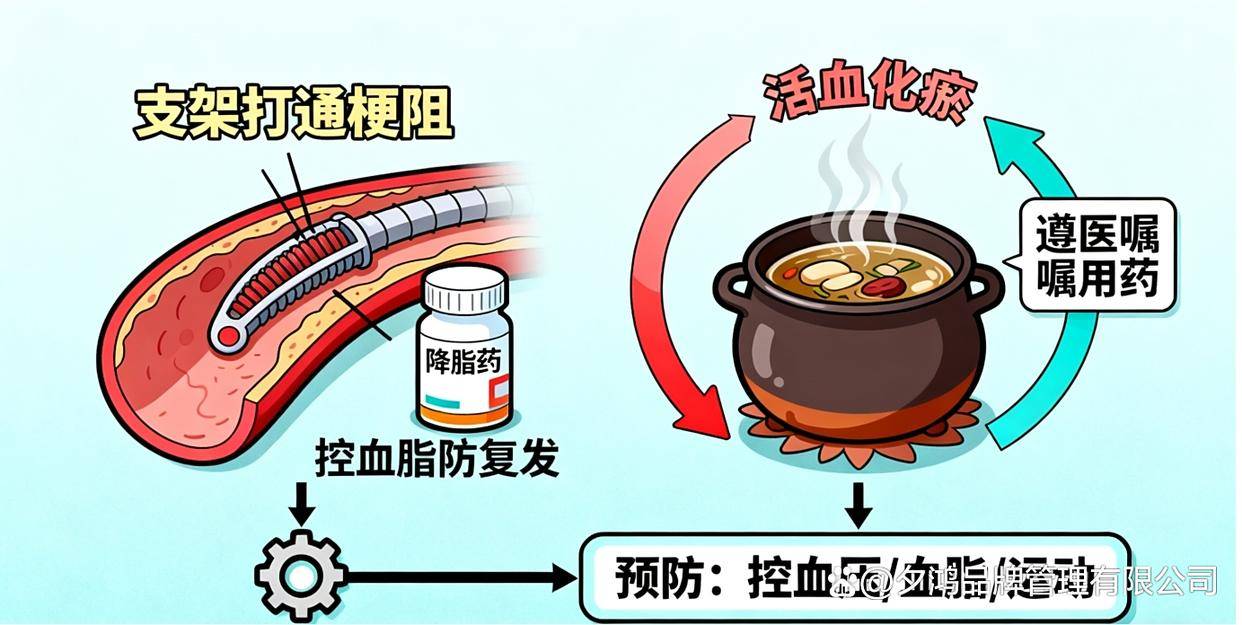

二、中西医应对:思路不同,都为通血管

出现信号后,中西医从不同角度改善瘀堵、缓解症状:

西医:精准找堵点,控风险

先通过心电图、血管超声等检查明确问题:

• 胸痹(冠心病心绞痛):用药物扩张冠状动脉、减心肌耗氧,严重时放支架,同时控血压血脂防心梗;

• 中风(脑梗塞):急性期用溶栓药通血管,后续用药改善脑供血,防再次梗塞。

62 岁的王叔叔突发单侧无力确诊中风,经溶栓治疗和控糖降脂,恢复良好。

中医:辨证调理,通气血

中医认为,胸痹、中风的核心病机是 “瘀血闭阻经络”,从整体上调理气血运行,改善血管内环境。比如常用的丹红注射液、血塞通注射液,都是重要的中医治疗选择。

三、3 件事,远离胸痹、中风风险

无论有无信号,做好这 3 点能防血管瘀堵:

1. 改 2 个伤血管习惯

◦ 别久坐:每小时起身走 5 分钟,做踮脚尖、扩胸动作,避免血液 “stagnate”(像水不流动变浑);

◦ 少吃高油高盐:每天盐不大于5 克(约 1 啤酒盖),少碰红烧肉、腌菜,多吃芹菜、燕麦清血管 “垃圾”。

1. 每天 10 分钟护血管运动

饭后散步 10 分钟,或做 “靠墙静蹲”(后背贴墙、膝盖不超脚尖,每次 3 分钟),促气血循环、增血管弹性。

2. 40 岁以上定期查 2 项

每年查血压 + 血脂(血管健康晴雨表);若检查发现问题,可适时使用丹红注射液、血塞通注射液等等药物进行调理,提前改善血管内环境,还需加做心电图 + 颈动脉超声,早发现早处理。

护血管需长期坚持,从关注信号、改习惯开始,就能降低风险!