饮食,自古至今就是中国的热门文化。挺有意思。

不管现代营养学知识如何普及,但中国的有钱人就是任性,被传统文化奉为“珍馐”的食材——鱼翅、海参、燕窝等等,依旧是他们高档社交与商务宴请的不二之选,甚至成为他们炫耀的资本、高贵身份的象征。这种消费行为似乎与理性、科学的现代生活理念格格不入,构成了一种“财富与品位”、“传统与科学”之间的中国特色餐桌悖论。

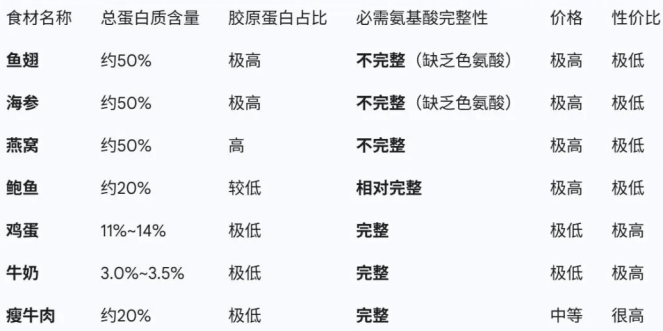

现代营养学对蛋白质的评价,主要聚焦于其结构、氨基酸模式和生物利用度。一个食物蛋白如果含有全部九种人体无法自行合成的必需氨基酸,且其比例与人体蛋白质的氨基酸模式相近,则被称为完全蛋白质,即优质蛋白质。

典型的优质蛋白质,如鸡蛋、牛奶、鱼、肉类和大豆,其氨基酸种类齐全、比例适宜,易于被人体消化吸收。

与之相反,鱼翅、海参、燕窝等传统珍馐,只能被定义为劣质蛋白质。

比如鱼翅、海参虽然经常被宣传为“低脂高蛋白”,但其胶原蛋白氨基酸模式不完整,缺乏必需氨基酸色氨酸,其营养价值与猪蹄、肉皮等无本质区别;

更关键的是,鱼翅海参常常需要泡发使用,蛋白质平均损失率高达20%,而且损失的是相对吸收更好的水溶性蛋白——本来质量就不高,连数量都要打折扣。

曾著有《中国人的饮食世界》、《中国饮食文化史》等书的王学泰研究员,却指出中国饮食中的黑暗面。

中国人发明了两种暴殄天物、伤天害理的食材,一是鱼翅,一是燕窝。这两种食材在中国饮食上出现很晚,传说源自明初,确切的文字记载是到了明中叶了。

所谓燕窝,是金丝燕的窝,多筑于巉岩峭壁之上。金丝燕是比家燕还小的燕子,每年的3月到12月从遥远的西伯利亚飞到南海繁衍后代。它用自己分泌的唾液和从海中衔来的小鱼小虾,在岩壁上筑巢以繁衍后代,筑这个巢需二三十天,金丝燕要在山海之间往来成千上万次,它的坚韧与悲壮不亚于衔微木以填沧海的精卫鸟。一些人冒着生命危险,把燕窝从绝壁上采下来,再被商人重金买下,用来煮粥煲汤。其实从营养学角度来看,其成分功能单一,是一种低营养食品。人们吃它,更多是为了炫耀。

更悲催的是鱼翅。人们把鲨鱼捕到船上,把两个翅割下来,再将无翅的鲨鱼抛回海洋,沉入深海中,无法游动、无法觅食,痛、饿、血流不止,最后在深海死去。鱼翅不仅营养上没有特别之处,而且其味道也来自好汤(如鸡汤、鸭汤)的慢火细煨。人们吃它似乎仅仅是为了炫耀自己有钱,这个炫耀就使得鲨鱼即将在大海中灭绝。

有研究表明,在中国古代,饮食不仅仅是生存的基本行为,更是“礼”的核心组成部分。在先秦时期,宴饮与祭祀活动紧密结合,形成了以祭神为中心的宴饮文化。周代《礼记》、《周礼》等经典中,对宴席的座次、菜肴摆放、进食方式都有严格的规定,例如“毋抟饭”、“毋流歠”等细节,都旨在维系长幼尊卑的宗法制度。

严格的“食礼”和等级制度,将食物消费的本质从“满足生理需求”升华为“维系社会秩序”。这种思维定势深深植根于中国人的文化基因,使得食物的象征意义远大于其营养价值。

对于中国的富裕阶层而言,吃什么、怎么吃,不仅仅是个人选择,而是一种对传统等级观念的无意识延续和对社会地位的无声宣示。这种行为并非源于对食物本身的喜爱,而是源于对社会秩序和身份认同的渴望。