9月23号是秋分,叮嘱家人:捂住2处,不做3事,常吃4样,舒坦度秋!

9月23号,我们将迎来秋季的第二个节气——秋分。秋分时节,昼夜均分,寒暑相平,正是阴阳平衡的关键节点。古人云:"秋分者,阴阳相半也,故昼夜均而寒暑平。"此时节养生需顺应天时,尤其要注意"捂两处、避三事、食四样",方能安稳度过"多事之秋"。

一、秋分养生首重"捂两处"

1. 脖颈要捂严:中医称颈后大椎穴为"诸阳之会",此处受凉易引发头痛、感冒。据北京中医药大学王琦教授团队研究,秋季颈部受寒会使局部血管收缩,导致脑部供血不足。建议选择高领衣物或佩戴丝巾,尤其晨练时更需注意。宋代《养老奉亲书》特别强调"秋冻"不可冻头颈,民间"白露不露身,秋分不露颈"的谚语正是此理。

2. 脚踝需保暖:脚踝分布着三阴交等重要穴位,堪称人体"第二心脏"。中国中医科学院数据显示,秋季脚部受寒人群关节炎发作率增加47%。建议换上包踝鞋袜,睡前可用42℃左右温水泡脚15分钟,加入艾叶或生姜效果更佳。明代《遵生八笺》记载:"秋分后当密护足胫,尤忌当风濯足。"

二、秋分时节切记"避三事"

1.忌晨起洗头:秋季阳气收敛,晨起洗头易使湿寒入侵。《黄帝内经》指出"秋三月,早卧早起,与鸡俱兴",但现代医学研究发现,早晨5-7点人体体温最低,此时洗头会导致头皮血管剧烈收缩。建议改为午后洗头,水温控制在38-40℃为宜。

2. 忌剧烈运动:秋分后自然界阳气渐衰,过度运动会耗损津液。国家体育总局运动医学研究所建议,秋季运动心率应控制在(220-年龄)×60%以下。太极拳、八段锦等传统养生功法尤为适宜,如清代医家汪昂在《医方集解》中特别推崇秋季练习"导引之术"。

3. 忌贪食生冷:脾胃经在秋季最为敏感,过量食用生冷易引发腹泻。中国营养学会调查显示,秋分后急性肠胃炎发病率较夏季反升22%。《饮膳正要》记载:"秋气燥,宜食麻以润其燥。"建议将凉拌菜改为温拌,水果可蒸煮后食用。

三、秋分进补当食"四宝"

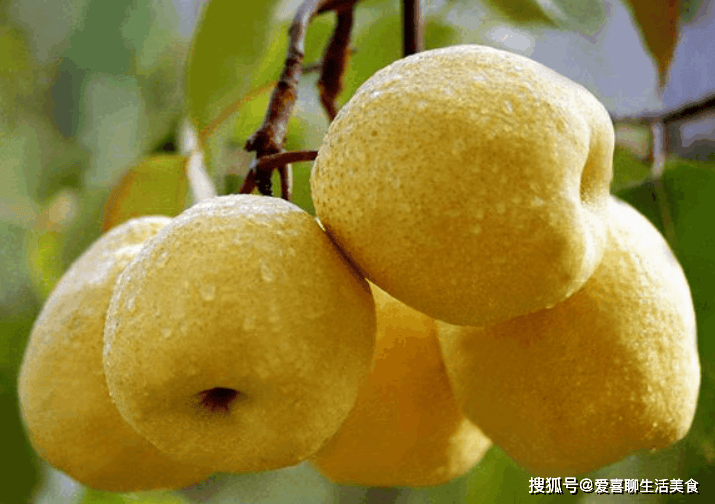

1. 秋梨润燥:梨被誉为"天然甘露",含苹果酸、柠檬酸等有机酸。北京同仁堂传统验方"秋梨膏"即以砀山梨为主料,配以川贝、蜂蜜熬制。现代研究证实,梨皮中的熊果苷具有抗炎作用,建议带皮蒸食。

2.莲藕补虚:藕节所含鞣质可收敛止血,藕粉易吸收适合体弱者。湖北洪湖莲藕研究所发现,秋藕淀粉含量比夏藕高30%。《本草纲目》载:"藕可交心肾,厚肠胃。"推荐莲藕排骨汤中加入10粒芡实,增强健脾功效。

3.南瓜益气:富含β-胡萝卜素和钴元素,对预防秋乏有益。日本国立健康营养研究所研究表明,南瓜连皮食用可使膳食纤维摄入量提升3倍。清代《随息居饮食谱》记载南瓜"补中益气",建议与小米同煮成粥。

4.银耳滋阴:含银耳多糖和胶质蛋白,堪称"平民燕窝"。福建古田银耳栽培基地检测显示,秋分前后采收的银耳多糖含量达14.2%。《本草诗解》称其"润肺生津",推荐与百合、枸杞搭配炖煮,糖尿病患者可去冰糖改加木糖醇。

秋分养生重在"调和"二字,正如《素问·四气调神大论》所言:"秋三月,此谓容平,天气以急,地气以明。"此时节若能遵循传统养生智慧,结合现代科学方法,必能使气血调和,为冬季健康打下坚实基础。记住:养生不是刻板教条,贵在持之以恒,细水长流方见真章。

关于区分时节的习俗,就分享到这里,秋分时节还有什么习俗呢?欢迎大家在评论区留言,和爱喜一起分享,厨艺有限,请多多指教。

感谢大家的阅读,美食每天更新。今天的分享就到这里了,觉得有用的点个赞,欢迎转发让更多的人看到,最后别忘了关注一下,我们明天再见。

本文由爱喜聊生活原创,欢迎关注,带你一起长知识!