国际米兰1-2不敌乌迪内斯,失利的背后不仅仅是比分上的差距,还有战术上的显现。在比赛进行到第68分钟时,主帅齐沃决定作出调整,将恰尔汗奥卢换下,派上了皮奥·埃斯波西托,这一变化意味着国米阵型从4-3-3变为更加进攻的3-4-3。随后的第83分钟,齐沃再度换人,用博尼替下阿切尔比,彻底将四名前锋同时派上场,意图加强进攻火力。最后13分钟,尽管国米的阵型变为了4-2-4——劳塔罗和皮奥居中,博尼和图拉姆分列两侧,而中场仅有泽林斯基和姆希塔良两位经验丰富的球员负责防守,国米却未能扭转局势。

尽管前锋线人数众多,国米的进攻并未有所改观。全场比赛,他们只有一次射正(图拉姆在第89分钟的尝试),而其余的进攻未能有效威胁乌迪内斯门将。场上时常可以看到,国米的进攻线在中路堆积,似乎准备抢点,而外围的球员则倒来倒去,频繁尝试传中。然而,大多数传中都轻易被对方防线解围,未能形成有效的进攻机会。乌迪内斯的防守阵容无疑为比赛增添了难度。首发三名中卫,索莱和贝尔托拉均有1.92米,而克里斯滕森则高达1.98米,后备替补戈利希泽也有1.92米,这些高大球员在定位球防守中形成了强大的空中优势。

乌迪内斯的主教练鲁尼亚伊奇在下半场看到国米的战术变化后,也做出了调整,迅速用布克萨(1.91米)和埃克伦坎普(1.88米)等高大球员替换上场,加强对空中球的控制。比赛数据也体现了国米在进攻端的无力。上半场国米6次传中,成功率为50%,并且创造了2次射正机会。可下半场,国米31次传中中,仅有16%成功率,同样也只打出了2次射正。整场比赛,国米的37次传中和成功率显然低得令人失望,如果与上赛季38轮的数据相比,这一数字在意甲中可以排名第三,但其实际效果却差强人意。

不可否认,这场失利中有一些运气成分。例如,VAR判定的点球是规则变化的结果,再比如乌迪内斯的阿塔攻入了一个世界波——这位上赛季远射28次未曾得分的球员,偏偏在本场比赛中打入了这一精彩的远射。然而,面对四名状态良好的前锋,国米即使没有伤病缺席,也未能扭转局面,暴露出球队的两大主要问题。

首先,中场的球权收割能力显然不强。恰尔汗奥卢虽然回到了首发阵容,但他的表现不尽如人意。在5次对抗中,恰尔汗奥卢输了4次,防守几乎没有贡献。上一场比赛,国米的“抢断王”苏契奇被调到左路代替了姆希塔良,但显然适应不佳,踢了62分钟,只有18次成功传球,赛后被《米兰体育报》评为最低分4.5。此外,国米在中场的铲断数据也令人失望,全场比赛,首发3名中场与后上两名中场总共尝试铲断2次,均未成功。齐沃对中场的要求,显然与小因扎吉有所不同,他希望中场球员能够更加投入到拦截和抢断的工作中,但在恰尔汗奥卢状态不佳的情况下,国米的中场成为了“秀才遇到兵”,完全无法适应比赛的节奏。

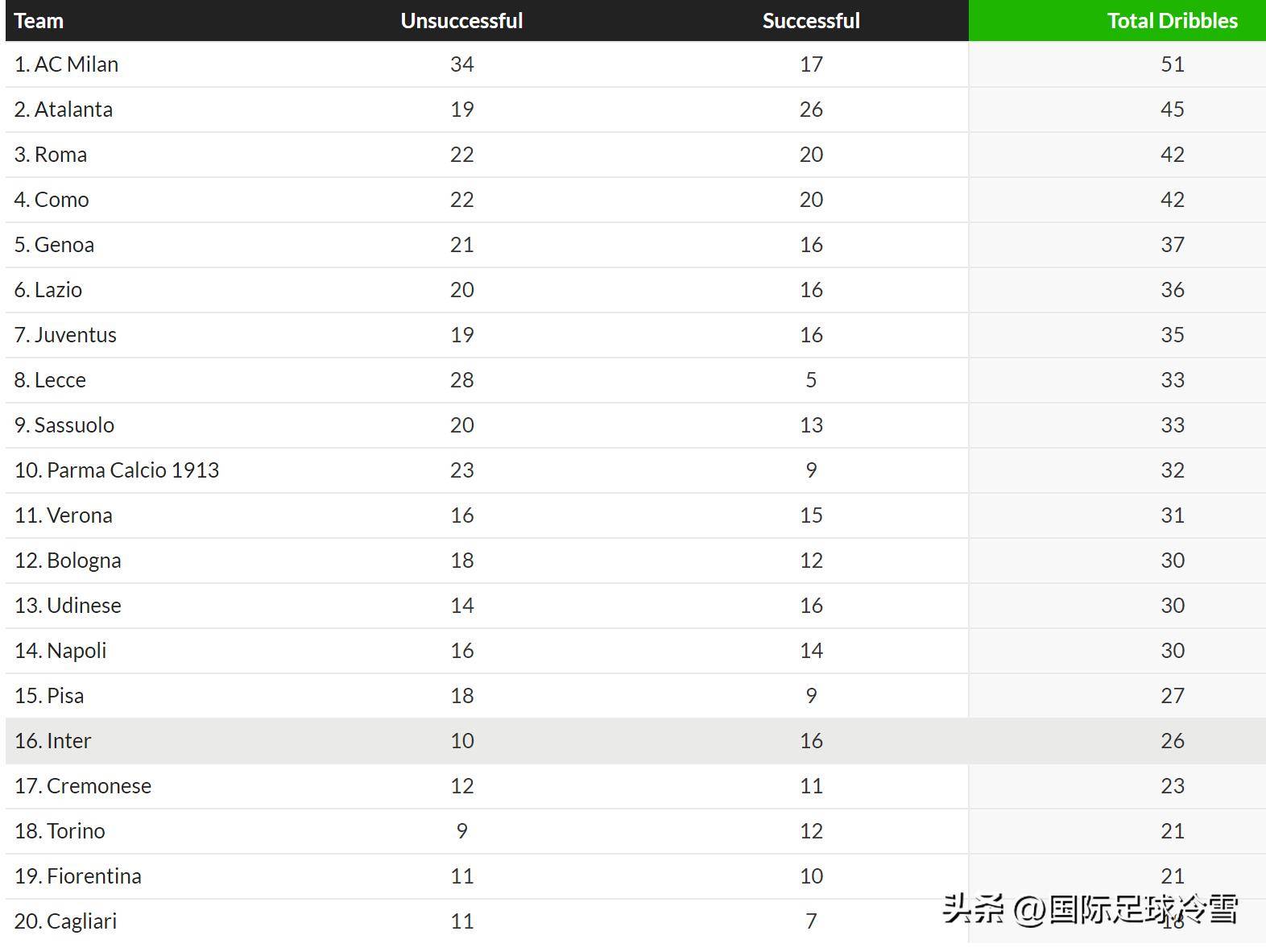

其次,国米的突破能力也成为了长期难题。根据赛季初的统计,国米在意甲联赛的过人次数仅为26次,排在全联盟倒数第五位。虽然相较于上赛季的倒数第一有所进步,但整体突破次数依然偏少。具体来看,图拉姆、巴雷拉和苏契奇三人一共成功过人13次,而其他球员加起来只有3次。许多球员依然深受小因扎吉时期“传倒控球”的思想束缚,在面对高大但脚下笨重的对手时,虽然有1对1的机会,却往往选择回传而非突破,无法展现出齐沃所要求的直接性和犀利性。

赛后,多位专家也指出了这些问题,贝尔戈米强调了国米缺乏突破的长期困境,而比亚辛则认为引进卢克曼是国米必不可少的措施。社交媒体上,关于马洛塔和齐沃的讨论再次成为热点,呼声一度极高。然而,相较于这些情绪化的声音,更为理性的分析认为,这场失利可以看作是国米转型过程中的阵痛。齐沃在赛后表示,球队的失败归咎于自己,并指出国米的表现还停留在“花拳绣腿”的阶段。齐沃明确表示,虽然团队应当追求华丽的足球,但在关键时刻,也必须做好硬朗的准备,“一记猛力的长传,往往比精妙的配合更具威胁。”这一观点清楚地表明了齐沃对球队的战术要求——有时候是肉搏,有时候是直接打破对方防线,而非过多依赖花哨的技术配合。

这场失利显然反映了国米仍处于转型阶段。球队中如恩里克、迪乌夫等能够弥补短板的球员,尚未完全适应,转型过程仍需时间。而且,许多球员还在延续小因扎吉时期的战术思想,未能完全融入齐沃的要求。可以说,国米本赛季开局的两连败并非完全无法预见,毕竟齐沃正处在所谓的“生死劫”期。接下来,国米将在国家队比赛日后迎来关键的调整期,齐沃能否加快球队的转型,仍然是外界关注的焦点。尽管目前他还未面临真正的下课危机,但“齐沃下课”依然成为了球迷和媒体热议的词汇,这也是国米舆论环境的一部分。