“夸父追日”是中国古代极为著名的一则神话故事,最早记载于《山海经》的《海外北经》和《大荒北经》中。传说中,夸父自恃勇力,妄想追上太阳。他一路狂奔,追逐至太阳落下的地方,却因长途奔走而口渴难耐。他先后饮尽了黄河、渭河的水源,但依旧无法解渴,最终在极度干渴中倒下身亡。这一故事长期以来被看作是人类勇敢追求理想却因力量有限而失败的象征。然而,若细读《山海经》,却会发现其中另有一处与之相矛盾的记载:“应龙处南极,杀蚩尤与夸父,不得复上。故下数旱,旱而为应龙之状,乃得大雨。”意思是黄帝麾下大将应龙先后斩杀了蚩尤和夸父。这样一来,夸父似乎出现了“两次死亡”的怪异情节。

其实,这种矛盾并非无法解释。在上古社会中,常常以部落首领或杰出人物的名字来代表整个部落。也就是说,所谓“夸父”并非指一个具体的人,而是象征着一个以夸父为首的部族。因此,夸父既可能作为个体在神话中渴死于追日之途,也可能在另一种记载中代表部族,因战争而被应龙所灭。

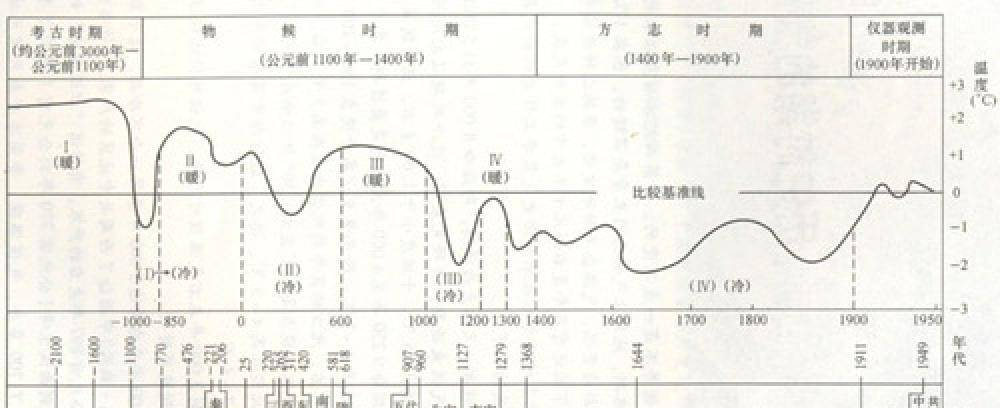

那么,夸父追日究竟意味着什么?难道真是一个部族去追逐太阳吗?其实,历史学与气候考古的研究为我们提供了新的线索。根据《中国历史地理学》的统计资料,大约在公元前3000年前后,中国古代的气温明显高于其他时期。考古学家通过对上古华北地区植物遗存的研究发现,原本分布广泛的松类针叶林开始向南收缩,这说明当时华北的生态环境发生了剧烈变化,气候干旱成为主导趋势。

巧合的是,这一时期正是龙山文化取代仰韶文化的关键阶段。考古显示,龙山文化并非自然继承仰韶文化,而是通过暴力冲突实现的更替。这说明当时社会动荡,与自然环境的突变密切相关。换句话说,在炎帝、黄帝与蚩尤之间爆发激烈战争的同时,华北一带正经历旱涝交替的极端气候。这也就解释了神话传说中频繁出现的“风伯”“雨师”“蓄水”“旱”等词汇,它们其实是古人对异常自然现象的神话化理解。

“夸父追日”神话同样如此。故事中多次强调夸父“渴”,这并非单纯的文学描绘,而是折射了当时夸父部落因旱灾失去水源,被迫迁徙寻找新的栖息地的真实背景。因此,他所追逐的“太阳”,实际上是象征生命与希望的水源地。

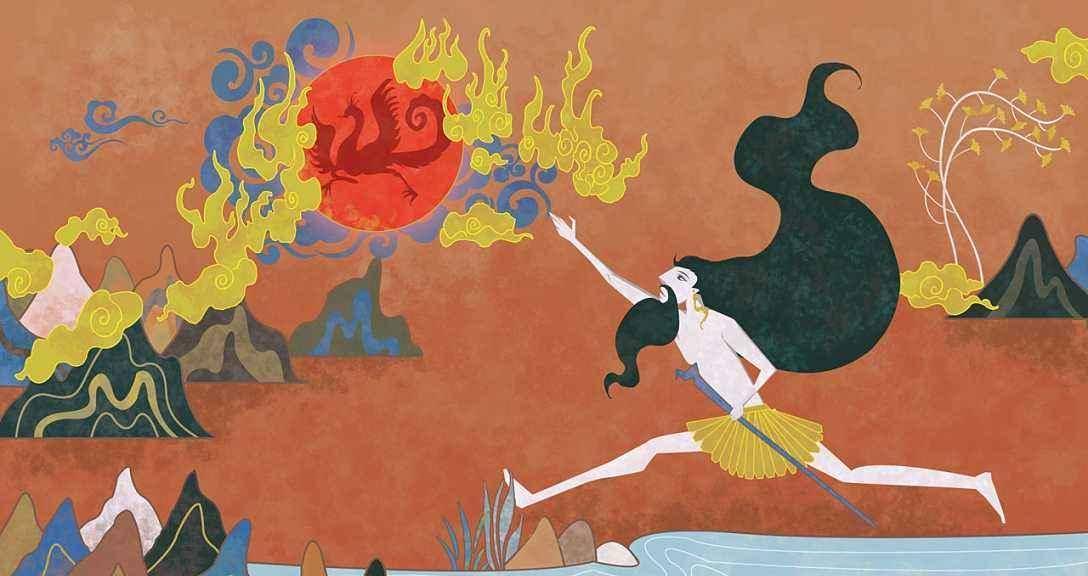

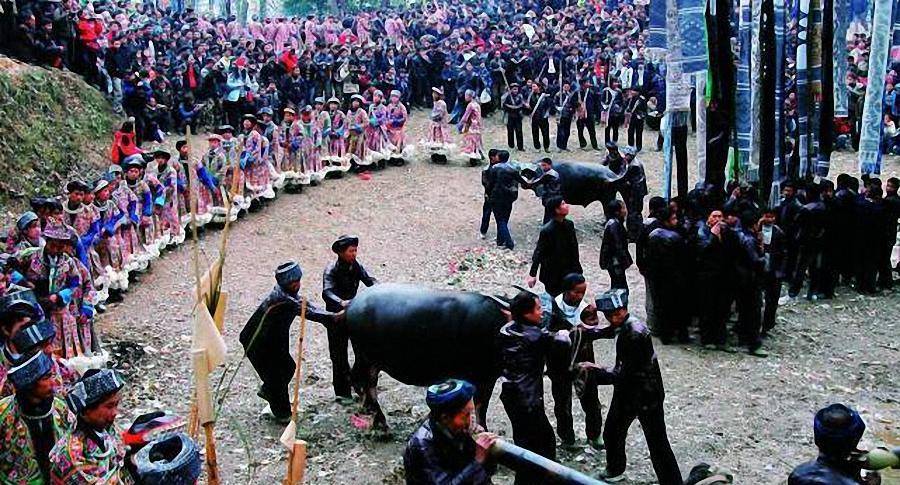

至于《山海经》中关于夸父被应龙所杀的另一种记载,我们也能从苗族的口述传统中找到答案。贵州苗族传说提到,蚩尤战死后,族人被告诫不能再留在原地,必须向“日落的地方”迁徙。同时,苗族至今仍保留“杀牛祭祖”的习俗,其渊源正是纪念大将军夸佛(即夸父),他率族人南迁途中被应龙射杀。由此可见,所谓“追日”,并非真逐日,而是象征部落在旱灾与战火中艰难跋涉,寻找有水的新生地。

综合多方面证据可见:约在公元前3000年前后,因气候剧烈波动,中国北方先后发生旱灾与水灾。黄帝部落被迫南迁,并与炎帝、蚩尤发生争夺。蚩尤掌握先进的冶铁与作战技术,曾使黄帝“九战而不胜”。然而极端气候最终改变了局势,黄帝取胜,蚩尤战死。随后,夸父作为蚩尤的将领或盟友,率部向西迁徙,既为逃避追击,又为寻找新水源。但他们在途中仍遭应龙追杀,首领夸父战死。后来族人不愿承认夸父战败被杀,于是便创造出“追日而渴死”的浪漫神话。

在河南灵宝的夸父峪,当地八个村子自称为夸父后裔,他们的口述史中也有“夸父西撤战败途中去世”的说法。这与苗族传说相互印证,进一步强化了夸父迁徙说的真实性。由此可见,神话与历史并非完全割裂,而往往是历史记忆的另一种表达方式。

最终可以这样理解:蚩尤、夸父虽然败亡,但他们的族人通过漫长的迁徙,依旧繁衍生息,成为华夏文明的重要组成部分。所谓“成王败寇”,神话中对他们的妖魔化,其实只是胜者的叙事。而他们真实的经历,正是上古时代生存与抗争的缩影。