科学健身指南

走出误区

拥抱健康

拨开迷雾

探寻科学健身的真谛

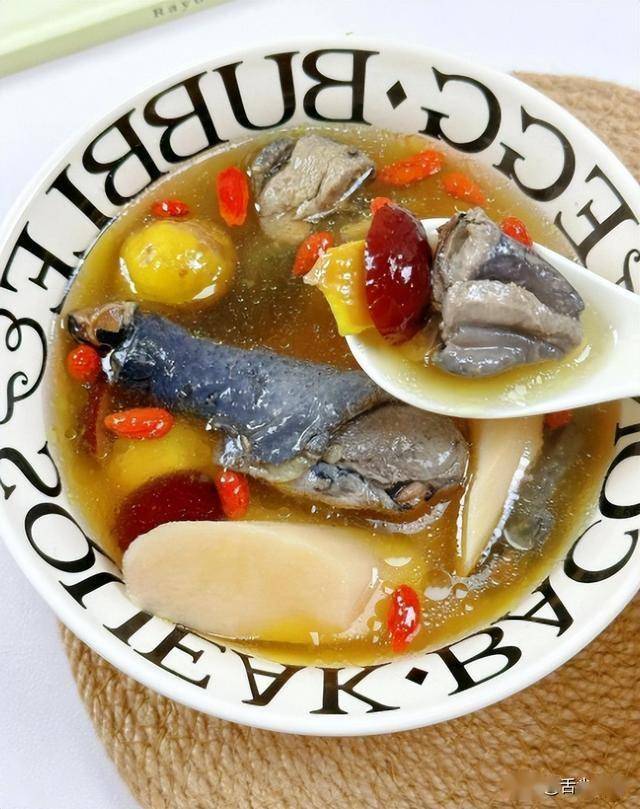

公园里的晨跑团、社区里的广场舞、健身房里的器械区……越来越多人用行动诠释着"运动是良医、运动是良药"的健康理念。在热情拥抱健身的过程中,许多误区悄然滋生,不仅削弱了锻炼效果,更可能埋下健康隐患。

《家庭医生报》特邀东南大学附属中大医院康复医学科主任王红星主任医师、曲艺治疗师,和大家分享科学健身,避免八大误区。

误区一:

练得越久越好

真相:运动时长与效果并非正比,过度训练反而会透支健康。

人体有"超量恢复"机制:适度运动后,肌肉、心肺等功能会在休息中修复并提升;但如果单次运动超过90分钟,身体会进入"分解代谢"状态——肌肉蛋白被分解供能,免疫力暂时下降,关节软骨磨损加剧。

建议:普通健身者每次训练控制在45-60分钟,每周3-5次。增肌训练可侧重力量(每组8-12次,3-4组),有氧训练以"中等强度持续20-30分钟"(如慢跑、游泳)即可。

误区二:

只做有氧运动

真相:肌肉是代谢的"发动机",只做有氧会导致肌肉流失,后期减脂越来越难。

人体基础代谢率(BMR)占每日热量消耗的60%-70%,而肌肉是BMR的主要贡献者——每公斤肌肉每天消耗约110大卡,脂肪仅消耗4-5大卡。若长期只做有氧(如跑步、跳绳),肌肉量会随年龄增长和训练缺失逐渐流失,基础代谢下降,最终陷入"喝凉水都胖"的困境。

建议:增肌与有氧需同步进行。减脂期可安排"力量训练30分钟+有氧20分钟"的组合;维持期每周2-3次力量训练,1-2次有氧即可。

误区三:

只练肚子瘦腰

真相:脂肪代谢是全身的,不存在"局部减脂",但可以通过训练强化局部线条。

人体的脂肪分布受基因、激素等因素影响,但无论你想瘦哪里,都需要通过全身减脂来实现。单纯针对某个部位的高强度训练,只能强化该部位的肌肉,无法"精准燃烧"此处脂肪。

建议:想瘦腰腹,需先通过有氧或饮食控制降低体脂率,同时配合核心训练增强肌肉线条。

误区四:

不热身直接开练

真相:不热身是运动损伤的"头号推手",尤其对膝关节、肩关节等承重部位。

热身不足时,肌肉、韧带、肌腱的温度和弹性较低,关节滑液分泌不足,突然进行高强度动作,极易导致肌肉拉伤、韧带撕裂或半月板损伤。研究显示,未热身的人群运动损伤风险比充分热身者高3-5倍。

建议:动态热身5-10分钟(如高抬腿、手臂绕环、弓步走),重点激活目标肌群。

误区五:

练完不拉伸

真相:拉伸不会直接让肌肉变粗,但不拉伸会影响恢复,间接导致肌肉紧张、形态不佳。肌肉的围度主要由肌纤维数量和体积决定,拉伸(尤其是静态拉伸)无法减少肌肉体积,反而能缓解运动后的肌肉紧张,改善柔韧性,降低运动后疼痛。不过,增肌期的人群需注意:大重量训练后立即拉伸可能影响肌肉微损伤的修复,建议训练后先进行泡沫轴放松,30分钟后再拉伸。

建议:训练后针对训练部位做静态拉伸,如练腿后拉伸股四头肌、腘绳肌;练肩后拉伸三角肌后束。

误区六:

出汗越多越好

真相:出汗是身体调节体温的方式,与脂肪消耗无直接关联。

汗液的主要成分是水和电解质,运动时出汗多可能是因为环境温度高、穿得多,或个人汗腺发达,而非脂肪燃烧更多。事实上,低温环境下的低强度运动,脂肪供能比例反而更高,但出汗量少。

建议:关注心率(最大心率=220-年龄,减脂最佳心率区间为最大心率的60%-70%)和运动后的饥饿感——稳定的燃脂状态应让人保持轻微饥饿,而非头晕乏力。

误区七:

每天练同一部位

真相:同一肌群需要48-72小时的恢复时间,每天训练会导致过度疲劳。

肌肉的生长遵循"超量恢复"规律:训练会造成肌纤维微损伤,休息时身体会修复并强化这些纤维。若连续训练同一部位,微损伤无法修复,反而会导致肌肉萎缩、力量下降,甚至引发炎症。

建议:采用分化训练:周一练胸肩三头(推类动作),周三练背二头(拉类动作),周五练腿臀,周末休息或做低强度有氧。

误区八:

空腹锻炼

真相:空腹锻炼可能短期消耗更多脂肪,但风险远大于收益。

空腹时,身体会优先分解肝糖原供能,若运动强度过大,可能导致低血糖。此外,长期空腹运动还可能引发肌肉分解,降低基础代谢。

建议:健康人群可选择饭后1-2小时运动;糖尿病患者或易低血糖者,运动前可吃1根香蕉或1片全麦面包,避免空腹运动。

小编团队

策划、审核 / 程守勤

编排 / 王倩

校对 / 刘敏

中大医院融媒体中心 出品