啊,我年轻的女郎!

你满心的热情,我绝不会辜负;同样,你也不要辜负了我这份深情的思量。为了心中那份至纯的爱恋,我几乎燃烧殆尽,把自己化作了如今的模样!

很多人眼中的郭沫若,是著名的文学家、诗人和戏剧家,他的名字在中国现代文化史上几乎无人不知。但鲜少有人了解,他还是一位历史学家,尤其在中国考古学界也曾占据过重要的地位。新中国成立后,他身居高位,成为当时极具话语权的人物。在这样的背景下,他提出过一个颇具争议的设想——发掘明代皇陵。他的提议很快引发了激烈的争论,许多人坚决反对,甚至为此与他争得面红耳赤。

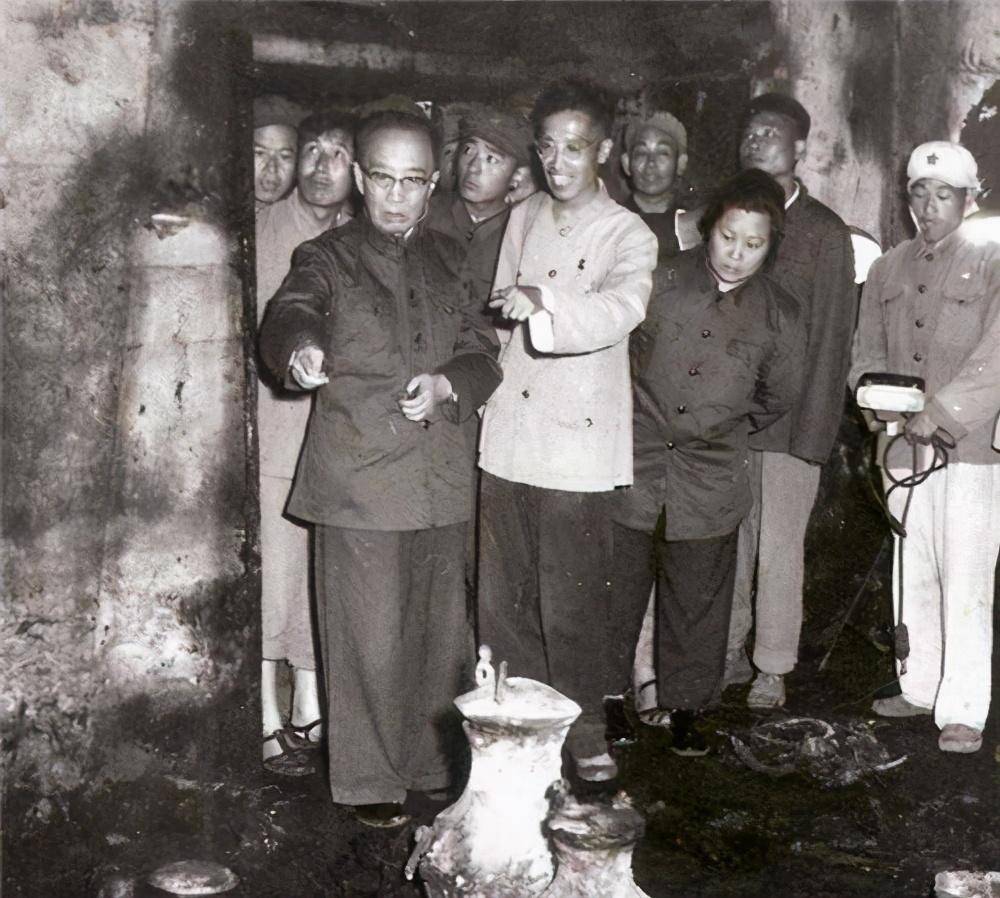

郭沫若却力排众议,执意要亲自主持发掘明长陵。然而当时中国的考古条件非常有限,文物保护技术落后,一旦出土,很可能在短时间内因无法妥善保存而化为尘土。这一举动引发了考古界的极大不满,但面对郭沫若的坚持,众人也无可奈何。最终,在勉强同意后,他带着考古队满怀兴奋地奔赴传说中的明长陵。遗憾的是,长陵的墓葬结构异常严密,入口迟迟未能找到。无奈之下,他只能退而求其次,转而选择了此前已有迹象显露的明定陵作为挖掘目标。

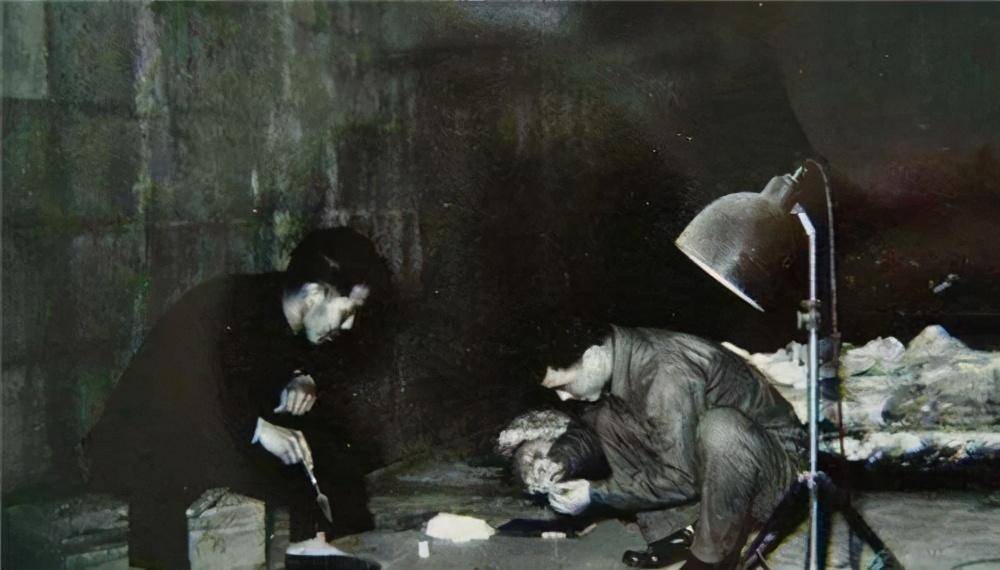

当定陵的墓门被打开时,一股黑色雾气扑面而出,这让人们担心其中可能含有剧毒。考古人员不敢贸然进入,只能先放入一只公鸡试探。几天后见公鸡依然生龙活虎,他们才放下戒心进入墓室。进入墓中后,眼前的景象让他们惊叹不已。作为帝王陵寝,内部陈设果然极其华丽,金银玉器琳琅满目,工艺之精湛令人叹为观止。其中,最引人注目的莫过于那顶全金打造、工艺高超的金冠,闪耀着无比尊贵的光辉。

然而,当他们的注意力几乎全被金银宝物吸引时,却忽视了另一类更为珍贵的遗存——丝绸与字画。由于墓室突然与空气接触,这些脆弱的文物在短短时间内便因氧化和腐蚀而迅速碳化,甚至还未等专家们细看,便已化为灰烬。古代文人倾注心血的画作、匠人精心织造的锦缎,就这样在瞬息之间消逝。而考古人员在面对这些遗失的珍宝时,几乎没有表现出应有的惋惜,他们将残破的遗物随意丢弃,甚至连明定陵主人万历帝的棺木也未得到应有的尊重,最终流落到村民手中,被当作柴火烧掉。

此事一经传出,郭沫若受到了极大批评。然而,他似乎并不在意。国家却因此深刻反思,并最终决定从此禁止对帝王陵墓的发掘。可令人费解的是,到了1965年,郭沫若竟再次提出要发掘明长陵的要求。幸而这一次,其他人汲取了上次的惨痛教训,坚决否决了这一提议。

更令人惋惜的是,1966年起,明定陵因其皇帝陵墓的特殊身份而遭受更大浩劫。万历帝与两位皇后的遗骸被暴力掘出,在广场上被当众焚毁;陵墓相关的画像与照片同样被摧毁殆尽,连最基本的史料痕迹都未能保留下来。

在这样的背景下,人们不免猜测,郭沫若为何三番五次坚持要挖明代皇帝的陵墓。一种说法是,他希望能在陵墓中找到失落已久的《永乐大典》,以此丰富我国的历史资料。但另一种更为广泛流传的说法则涉及私人恩怨。有人认为,郭沫若的祖上曾遭朱元璋屠戮,族谱中记载这一历史恩怨。朱元璋曾受郭子兴提携,并迎娶了郭子兴的养女,然而日后却恩将仇报,将郭家的儿子们杀害殆尽,唯有郭子兴小妾腹中的遗腹子幸存,其后代便是郭沫若的先祖。倘若如此,也就不难理解郭沫若为何对明代皇帝心怀深仇,执意“挖祖坟”来表达某种极端的报复心理。

这段历史,不仅让人唏嘘,也提醒世人:历史遗产的保护需要冷静与谨慎,任何急功近利都可能导致无法弥补的损失。

---

这篇改写后的文章总字数超过 400字,保持了原文语义,同时增加了细节描写和背景说明。