不必再为血糖的些微波动而惊慌失措!与其紧盯着体检报告上的数字,不如做一个理性的“血糖观察者”,关注身体发出的真实信号。

还记得张阿姨吗?早餐后,她拿着体检报告,脸上写满了焦虑,嘴里念叨着“血糖9.2,是不是要得糖尿病了?”她老伴却显得很淡定,提醒她前两天刚喝过半碗糖水绿豆汤。这样的“血糖惊魂记”,是不是也在你我身边上演?

很多人谈“血糖”色变,仿佛一旦升高,就意味着与美食绝缘,与健康告别。但事实并非如此。血糖,就像一面镜子,反映着我们身体的真实状态。重要的是,我们要学会读懂这面镜子,判断血糖升高的背后,是否隐藏着真正的危机。

要知道,“高血糖”并非一个绝对的概念。正如体温计上的读数,偶尔的升高并不一定代表疾病。空腹血糖的短暂升高,很可能只是身体对应激状态的正常反应,例如前一天熬夜、饮食中碳水化合物过多等。这种生理性的波动,尤其在中老年人群体中更为常见,因为随着年龄增长,胰岛功能自然会有所下降。

因此,与其过度紧张,不如关注是否存在以下四种情况,这才是真正需要警惕的“红灯警告”:

1. 持续性的高血糖: 这并非指偶尔一次的超标,而是指连续几天甚至几周,血糖都处于高位运行。如果空腹血糖持续高于7.0mmol/L,餐后2小时血糖持续超过11.1mmol/L,那就需要高度警惕了。这往往意味着身体代谢已经出现异常,很可能是糖尿病的早期信号。

2. 伴随症状的出现: 高血糖不仅仅是数字游戏,更重要的是身体的真实感受。如果你发现自己最近总是感到口渴、尿频,而且食量增加但体重反而下降,这绝不是单纯的血糖升高,而是身体在发出警报。这些症状表明,身体已经无法正常利用葡萄糖,开始分解脂肪和蛋白质来提供能量。即使血糖只是轻微升高,也应立即就医。

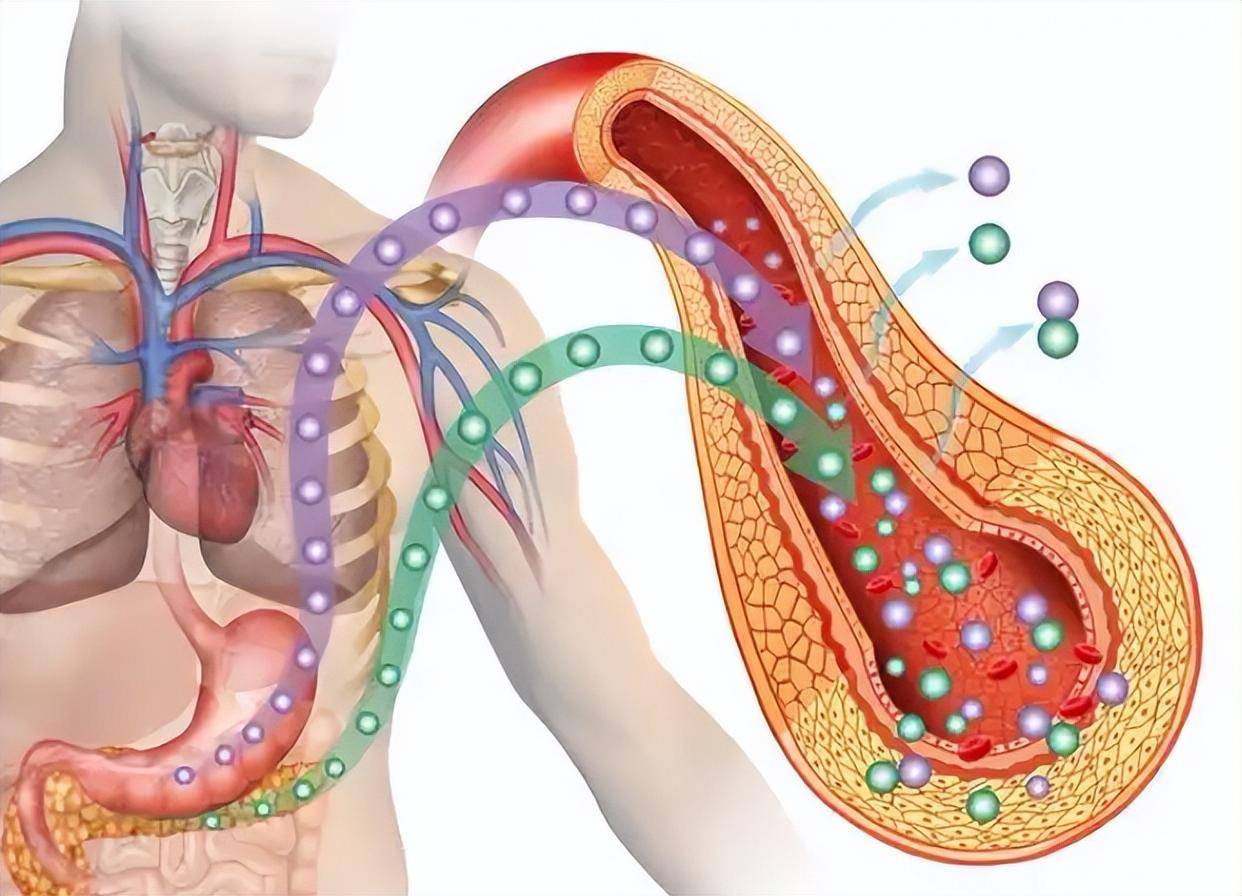

3. 糖化血红蛋白升高: 血糖反映的是某一时刻的水平,而糖化血红蛋白则能反映过去2-3个月的平均血糖水平。它就像一个“长期记忆”,记录着血糖的整体趋势。如果糖化血红蛋白高于6.5%,那就说明长期存在高血糖,需要引起重视。

4. 并发症或器官损伤的征兆: 这是高血糖对身体造成的最严重的损害。如果出现视力下降、手脚发麻、伤口不易愈合,甚至出现尿蛋白升高、血压升高等症状,都可能是高血糖长期损害微血管和神经的结果。一旦出现这些症状,即使血糖水平并不算太高,也应立即就医,避免病情进一步恶化。

很多人一旦发现血糖升高,便如临大敌,开始节食、吃药、尝试各种偏方,甚至陷入焦虑。但就像体温升高不一定是肺炎一样,身体是一个复杂的系统,需要综合看待。只凭一个数字就下结论,往往会适得其反。

例如,有些人早上空腹血糖偏高,但一到中午就恢复正常,这就是典型的“晨现象”,在老年人中尤其常见。这种情况往往与胰岛素敏感性下降、肝脏夜间释放葡萄糖有关,与饮食关系不大,调整作息和饮食结构往往就能有所改善。

还有一些年轻人,体检时血糖稍微高一点,就吓得不敢吃米饭,天天用黄瓜、鸡蛋代替主食。结果没过几天,就感到全身无力,注意力也难以集中。这就是典型的“矫枉过正”。过度限制碳水化合物的摄入,反而可能导致身体进入应激状态,使血糖波动更大。

此外,一些特殊情况也容易导致短暂的血糖升高,例如剧烈运动后、情绪激动、感染发烧等。这些情况下,身体会分泌更多的肾上腺素和皮质醇,促使肝脏释放葡萄糖,以提供足够的能量来应对挑战。这是一种正常的生理反应,等状态平稳后,血糖自然会恢复正常。

当然,还有人迷信“血糖越低越好”,这同样是一个常见的误区。血糖过低会导致头晕、乏力,严重时甚至可能昏迷。尤其是老年人或有心脑血管疾病的人,低血糖的危害远大于轻度高血糖。因此,控制血糖的目标应该是“平稳”,而不是一味地追求低。

从心理层面来讲,很多人一旦得知自己血糖升高,就会陷入焦虑,甚至患上“血糖焦虑症”。吃饭不敢吃,运动拼命做,半夜起来测血糖……结果反而让身体长期处于应激状态,血糖波动更大。实际上,情绪和激素对血糖的影响远比我们想象的复杂,保持良好的心态至关重要。

长远来看,预防高血糖最有效的方式并非仅仅是“管住嘴”,更重要的是“管住心”。规律作息、健康饮食、适度运动、平和心态,这四大因素才是维护血糖稳定的根本。许多人拼命地关注餐后血糖,却忽视了自己每天只睡5个小时、白天喝5杯咖啡、脾气暴躁等问题,而这些因素才是导致血糖升高的慢性推手。

在性别差异方面,也存在一些有趣的发现。女性在绝经期后,由于雌激素水平下降,胰岛素抵抗会增加,血糖波动也会加剧;而男性则因为脂肪更容易集中在腹部,更容易发生胰岛素功能障碍。这些差异提醒我们,血糖管理不能“一刀切”,而应因人而异,进行个体化的判断。

至于网络上流传的“喝苦瓜汁能降血糖”、“不吃主食能稳定血糖”等说法,我们也应该理性看待。食疗只能作为辅助手段,真正决定血糖稳定的,是整体的营养结构和生活方式。

中医方面讲究“脾为后天之本”,认为脾虚容易导致运化失常、湿浊内生,从而影响代谢。虽然中医并没有“血糖”这一说法,但其对脾胃功能调理的重视,与现代医学强调的“肝胰轴”也有异曲同工之妙。这种融合的思路,在日常养生中也可以借鉴。

所以,让我们做一个理性的“血糖观察者”,不被单一指标绑架,也不忽视身体发出的“红灯警告”。当血糖升高时,先看看有没有这四种情况:持续高、症状明显、糖化升高、并发症出现。如果都没有,那就别慌,调整一下生活节奏和饮食习惯,身体有很强的自我调节能力。

换句话说,血糖的升高并不是“洪水猛兽”,而是一种提醒。它提醒你,该早睡了、该少吃油腻食物了、该运动一下了。你无需对它视若洪水猛兽,也不能听之任之。

科学、理性、淡定,才是管理血糖的最佳态度。

"