谁说老年人的高血压就一定要“压到底”?“低压”低了,是不是说明血压已经控制好了,可以把药停了?——这可能是许多子女和老年人之间最常见、也最令人纠结的讨论。然而,对于老年高血压的管理,切不可简单地以舒张压(俗称“低压”)的数值高低来判断。真正的风险,往往隐藏在那些容易被忽视的细节中,或存在于我们不愿面对的衰老事实中。

很多人误以为“低压低了,就万事大吉”,这种想法过于片面,如同只看气温而忽略风力、雷暴等天气变化。记住,控制血压的目标,不是单纯地把数字“压低”,而是要有效地把心脑血管风险“压住”。

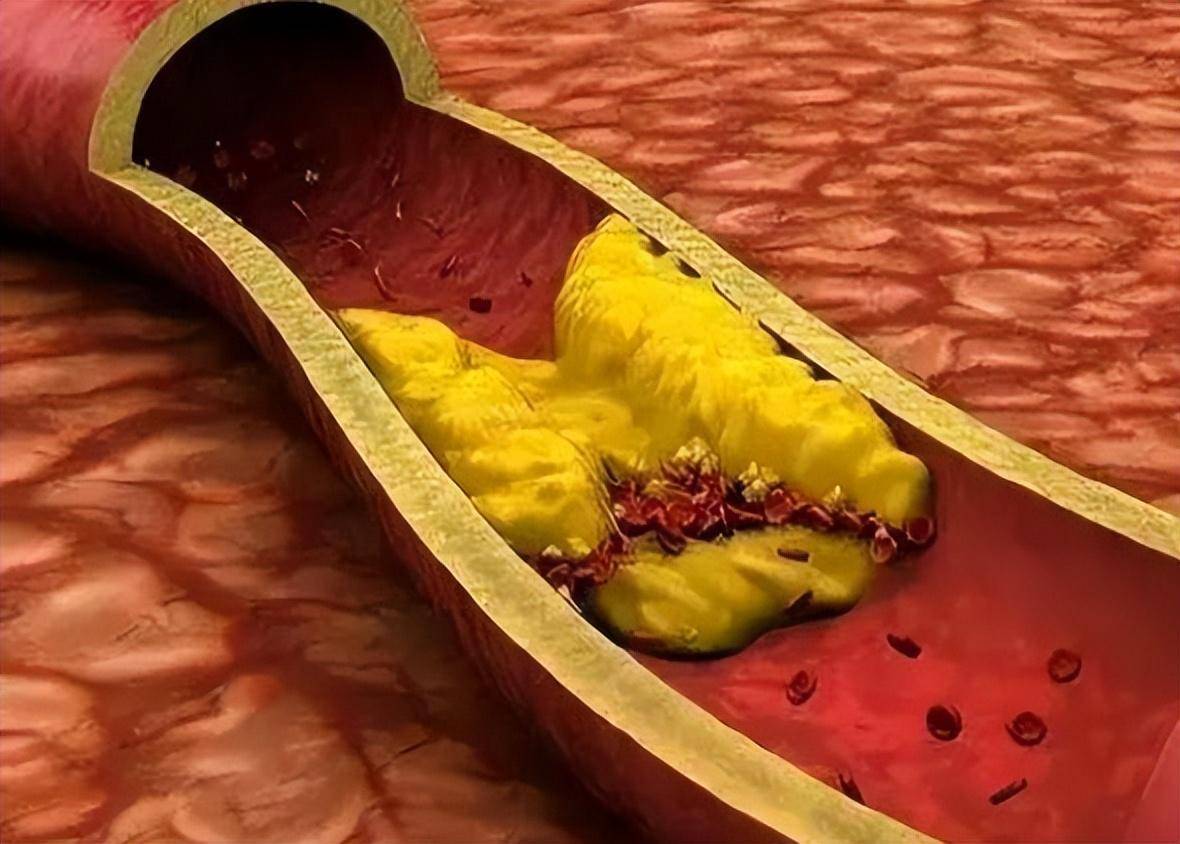

首先,我们来复习一下血压的基本概念。血压由两个数值组成:上面的数字是收缩压,俗称“高压”,反映心脏收缩时血管承受的压力;下面的数字是舒张压,也就是“低压”,代表心脏舒张时血管内的压力。随着年龄增长,血管逐渐硬化,弹性减退,不少老年人会出现“单纯收缩期高血压”,即“高压”居高不下,而“低压”反而偏低。

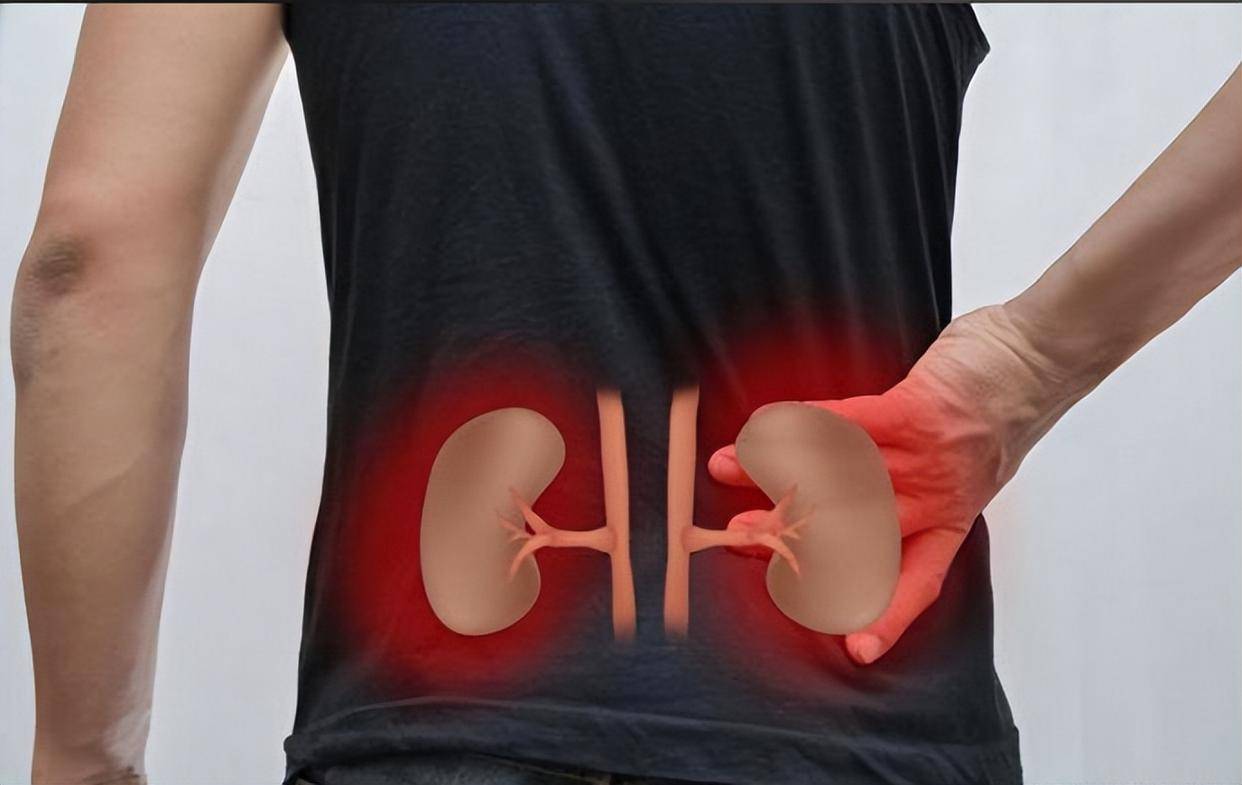

在门诊中,经常能遇到一些老人,拿着血压记录本自信满满地说:“你看,我低压才60多,还吃什么药?”但实际上,老年人最常见的高血压类型恰恰就是这种“单纯收缩期高血压”,收缩压常年超过160mmHg,而舒张压却只有60多。这绝不是“血压控制得好”的表现,而是血管老化的一个重要信号。此时贸然停药,极易诱发脑卒中、心力衰竭,甚至加速肾功能恶化。

所以,“低压”低了,并不意味着安全,关键还要看“高压”的情况。我们不能简单地将血压管理视为一场“压低”血压数值的游戏,更应该将其视为一场需要长期应对的“持久战”。在这场战役中,没有一劳永逸的“神药”,只有个体化的生活方式调整和精准的药物治疗方案。

那么,老年人血压控制在什么范围才算合理呢?研究表明,老年人血压控制的目标应该是个性化的。多数指南建议,收缩压应控制在130~150mmHg之间,舒张压不低于60mmHg。如果舒张压已经降到55mmHg,而收缩压仍在150mmHg以上,医生会综合评估患者的心脑血管风险、既往卒中史、肾功能状态等因素,来调整药物种类或剂量,而不是简单粗暴地停药。

这就像开车一样,平稳控制才是关键,猛踩刹车反而容易导致意外。所以,老年人即使“低压”偏低,也不能擅自停药,更不能自己随意调整降压药的剂量。

很多人对降压药心存顾虑,担心“吃了会上瘾”、“伤肝伤肾”、“一辈子都戒不掉”。但事实上,大部分常用降压药,如氨氯地平(钙通道阻滞剂)、缬沙坦(ARB类)、苯磺酸左旋氨氯地平等等,都是经过数十年临床验证的安全药物。当然,个别人群可能对某些成分不耐受,比如服用利尿剂可能导致电解质紊乱。但这并非“降压药的问题”,而是“用药管理的问题”。真正伤身的,不是药物本身,而是不科学的用药方式。

设想一下,如果家里的马桶水压忽高忽低,不是堵塞就是漏水,肯定会带来诸多麻烦。血压也是如此。血管的“承压能力”是有限的,一味地压得太低,可能导致脑供血不足,引发头晕眼花,甚至摔倒骨折;压得太高,则可能导致血管破裂,引发脑出血、心肌梗死等严重后果。

我们往往认为血压只是“心脏和血管”的事情,但实际上,高血压是衰老的一种“代谢标签”,它提醒我们:血管正在硬化、神经调控正在减慢、肾脏功能也开始有些吃力。因此,我们控制血压的目的,是为了保护全身的器官功能,延缓衰老进程,而不是单纯地为了一个数字“好看”。

有些老人过于紧张血压的波动,一天量三次血压,稍微升高一点就自行加药,甚至擅自“调整药方”。这就像炒股一样,追涨杀跌,最终往往损失惨重。记住,降压药的调整必须在医生的指导下进行,特别是对于那些合并糖尿病、肾病、心力衰竭等疾病的老年人,更要进行精细化的管理,切莫让“想控制”变成“被控制”。

常有人问:“降压药是不是一吃就停不下来?”答案并非绝对。如果你能长期坚持健康的生活方式,包括规律运动、限制盐的摄入、保证充足睡眠、维持健康体重、调节心理状态等等,有些人确实有可能在医生的指导下减少药量甚至停药。但前提是:你不是“器质性高血压”,没有严重的动脉硬化、肾功能异常等基础疾病。“吃一辈子药”不是药的错,而是你身体的需要。

血压并不是孤立存在的,它会通过各种信号与我们“对话”。如果你的血压突然降到100/55mmHg,身体可能已经在“喊话”了:“伙计,我供血不足了,快查查药是不是吃多了!”身体的语言不仅仅是血压数字,还有晨起头痛、夜尿增多、记忆力下降、心慌乏力等“潜台词”。学会倾听这些语言,才能真正了解自己的身体。

总之,对于老年高血压的管理,我们不应该只盯着血压计上的数字,而应该关注整体的健康状况,积极与医生沟通,制定个性化的治疗方案。降压药不是负担,而是一座桥梁,帮助我们从“危险地带”走向“相对平稳”。我们不应该害怕“药物依赖”,而应该害怕“不懂得依赖”。记住,真正的健康,是建立在对全身系统的综合理解之上的。不要让简单的数字,误导了复杂的人体,不要轻信“停药就是好”,而要学会与药物和平共处,与时间优雅共舞。

参考文献:

[1]钟雪梅,陈敏,凌雅韵,等.二甲双胍治疗老年2型糖尿病合并肌少症的临床观察[J].中国药房,2025,36(06):732-736.

[2]王娟,徐东.老年单纯收缩期高血压的特点与治疗进展[J].中华老年多器官疾病杂志,2024,23(3):178-181.

声明:本文内容仅供参考,不作为诊疗依据。如有不适,请及时就医。

作者声明:作品含AI生成内容

"