(来源:医学界)

转自:医学界

撰文 | 燕小六

责编丨汪 航

一年除夕夜,一个由银耳引发的紧急求助电话,让徐凯至今记忆犹新。

徐凯是北京大学肿瘤医院胃肠肿瘤中心副主任医师。当时,一位肠癌术后患者主动打来电话,称回肠造口堵塞了。挂掉电话,徐凯与患者立即赶往医院。徐凯从回肠造口处吸出大量黏稠的银耳,“那状态,就像是下水道扔进一箱卫生纸。”

从医多年,这是徐凯第一次直观体会到银耳的“高纤维”特点。若不及时处理,轻则影响生活质量,重则诱发急性肠梗阻。患者很无奈,因为他不知道回肠造口术后不宜吃银耳。

徐凯坦言,面对每月数百名门诊病人、每周几十台手术,以及病例小结、科研科普等工作,很难按传统方式做诊后患者管理,不然耗时长、效率低,身心俱疲。

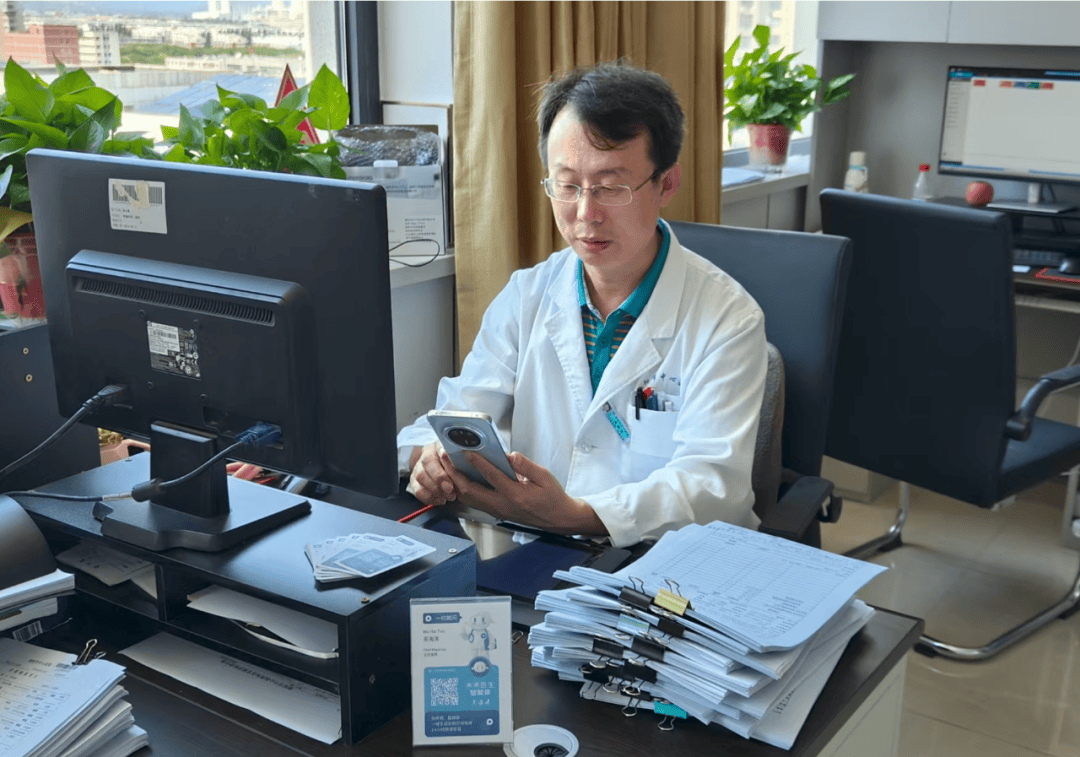

正在门诊的徐凯

这不是一位医生的难题。一项覆盖浙江省62家公立医院的研究显示,超91.2%的医护人员认同诊后管理“非常重要/重要”。但由于人力不足、时间不足等一系列原因,仅44%的医护开展定期随访,无法满足多样化需求。

为了提高患者随访质量,提升医生的诊后管理效率,医联推出的“未来医生工作室”带来解决思路。它通过独有的模型架构、训练方法以及工程控制系统,旨在让每一个医生都成为超级个体,让有限的个人优质服务变得“规模化”。

让医生从海量重复沟通中解脱出来

徐凯的微信好友里,有大量消化道肿瘤术后患者或家属,这是他过去十多年做诊后管理累积下来的。

在此之前,他曾试图用文章、视频等科普形式做诊后管理。比如撰文介绍患者在直肠癌术后可能出现的低位直肠前切综合征,包括大便不规律、便秘腹泻交替等。

他发现,能耐下性子看完科普的人不多。门诊中、病房里,徐凯仍需花费大量时间对患者进行重复性解释。

曾尝试用科普解决“重复答疑”困扰,但收效甚微

从2014年起,徐凯通过主动分享私人联系方式,先后管理千余名患者。渐渐地,他意识到这个方式也不可持续。“实在太累了,管理效率非常低,我无法专注到更重要的工作中。”

无奈之余,他抱着“试一试”的念头,开始使用一款专注诊后疾病管理的人工智能(AI)App——未来医生工作室。其核心功能之一是“智能答疑”,帮助医生处理海量的重复沟通。相关操作简单,医生只需上传自己信任的文献、话术、科普,就能轻松运行。

收到用户提问后,“未来医生工作室”会自动阅读患者此前上传的各项检查单,提取其中的关键信息,然后给出详细的指导意见,提醒患者注意空腹、饮用水、检查后不适等细节,还会叮嘱带好证件。

系统快速准确答疑

这样提纲挈领式的化繁为简,让徐凯眼睛一亮。他坦言,此前自己对“互联网新工具”心存疑虑,担心患者、家属不信任智能体,导致医患间产生距离感;也担心其回复不确切或解释不清,“怕它回答得像真的,但其实错了。”

观察一段时间后,徐凯悬着的心慢慢放下,“绝大多数时候,没有医生干预,‘未来医生工作室’回答挺好。”

这和“未来医生工作室”强大的内核有关。它依托于医疗垂直大模型MedGPT,这是国内首个获批用于提供疾病诊断与治疗建议的生成式AI模型算法。它建立在亿级真实医患对话、数万权威指南与文献之上,由数十位主委持续调校而成。

早在2023年,MedGPT就曾和10位来自华西医院、不同科室的主治医生,来了一场诊疗实力大PK,最终二者的诊疗一致性高达96%。赛后投票显示,50%观赛者认为,智能体的表现“惊艳”“满意,诊断能力比肩三甲医院”。

自动随访,医生只需“看一眼”

在辽宁朝阳市中心医院,肿瘤内科主任医师吴海涛同样感受到了智能体带来的便捷和“自动化”。

正在查看

“未来医生工作室”的吴海涛

吴海涛是辽宁省医学会放射治疗分会委员,擅长多种恶性肿瘤的常规放疗、三维适形及调强放射治疗等精确放疗技术。

他使用“未来医生工作室”已有一段时间,期间上传过自己常用的指南、文章链接等。通常来说,智能体收到这些资料后,会迅速吸收并学习用户的思维方式、治疗路径、答疑逻辑……

吴海涛还在他专属的“未来医生工作室”中设置任务:按医嘱和疗程节点,像交待作业一样,给患者推送“每日任务”。其中常见的一条是,检查放疗标记线是否清晰。

放疗标记线是重要的“瞄准点”,以确保射线能精准打击肿瘤,避免误伤健康组织。生活中,由于日常洗澡、出汗、衣服摩擦等,标记线可能变淡、蹭花或移位。

“清楚的标记线,决定了定位准不准,直接关系疗效。”吴海涛告诉“医学界”,过去,这些细枝末节全靠患者自己上心,往往等到复查时,才发现标记线出了问题。

现在,“未来医生工作室”把它变成“每日任务”,按时发送、提醒患者。患者的反馈、备注和照片等,则会上传到“未来医生工作室”中,自动合并到一条时间线上。吴海涛只需终审即可。

“它把零碎的提醒变成可执行的清单,也把我的注意力从‘反复催促’中解放出来。我只需要‘关键决策’就好。”吴海涛说。

并告知此项的目的和注意事项

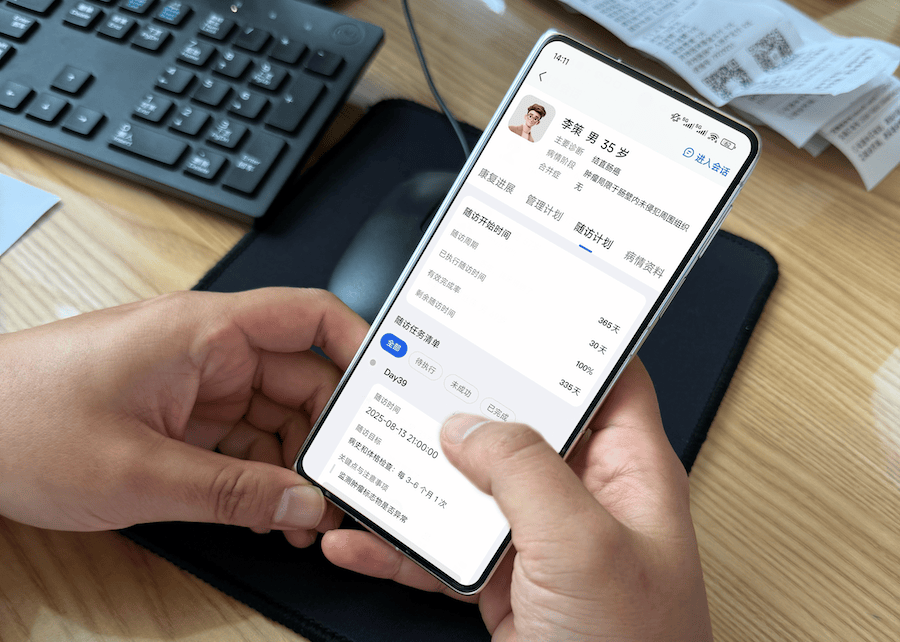

对于这项功能,徐凯也跃跃欲试。他引入了“自动随访”,以便在肿瘤患者术后1个月和康复关键期,提高随访效率。

此前,他一直想隔两三天就主动问问术后患者恢复情况,包括排便、腹痛、体温、体重等细节问题,却总是被查房、手术和电话打断,执行不下去。

经过训练后,“未来医生工作室”可以按术式、时间节点,主动向患者发起问询,“今天感觉怎么样?”“有没有腹泻/便秘?”“吃得下饭吗?”

患者答复后,“未来医生工作室”会自动把内容整理成结构化的随访记录,推送到他手机上。

更重要的是,它还会在底层临床级AI模型的基础上,自动学习并沉淀医生的个人诊疗习惯和判断方式,越用越趁手。

徐凯医生展示系统自动生成的“随访计划”

“过去是我追着问。现在是系统把需要我看的送到我眼前,我只需要审一眼。”徐凯说。

医生如何更早知道“出事了”?

使用“未来医生工作室”几天后,已有几十名患者进入徐凯的诊后管理队列。他告诉“医学界”,自己正逐步把患者管理从微信剥离出来,转移到“未来医生工作室”。

在他的设想中,智能体应该肩负更多事务性工作。“最基础的一件事是,我开完一系列检查,有B超、心电图、验血等。智能体会列出最优检查顺序,引导患者在正常时间、地点完成。”

更重要的是,“未来医生工作室”得扮好“术后家庭监护者”的角色,在患者病情变化、出现风险时,能快速联系主管医生。

“消化道恶性肿瘤切除术后,患者可能出现术后脑梗,虽然发生率特别低,但日常生活中会有蛛丝马迹。考虑到医生的工作场景、压力、知识结构,可能无法第一时间注意到细微变化。经过海量学习的智能体,在这方面能做得比真人更好。”徐凯说。

依托临床级自研大模型,“未来医生工作室”在自动识别风险异常后,可将干预时机提前,因风险前置、及早干预带来的患者结局改善可提升50%。

吴海涛则已经切实感受过“风险预警”功能的强大之处。

不久前,一位胸部放疗结束后1个多月的患者,在日常问询里上报称,出现高热、乏力、气促。系统判定其存在放射性肺炎风险,迅速把“待处理”等警示推送到吴海涛的手机上。

提醒医生决策,并给出“处置预案”

“当时我正要去查房,看到提示后,立刻打电话让家属送患者来医院。”吴海涛说,几个小时后,患者被确诊为早期放射性肺炎,经过治疗很快好转。如果患者等到常规复诊再来医院,治疗难度和风险会成倍增加。

还有一天清晨,吴海涛打开手机,发现一条早先的“患者求助”,显示“放疗中期,突发胸闷气促”。

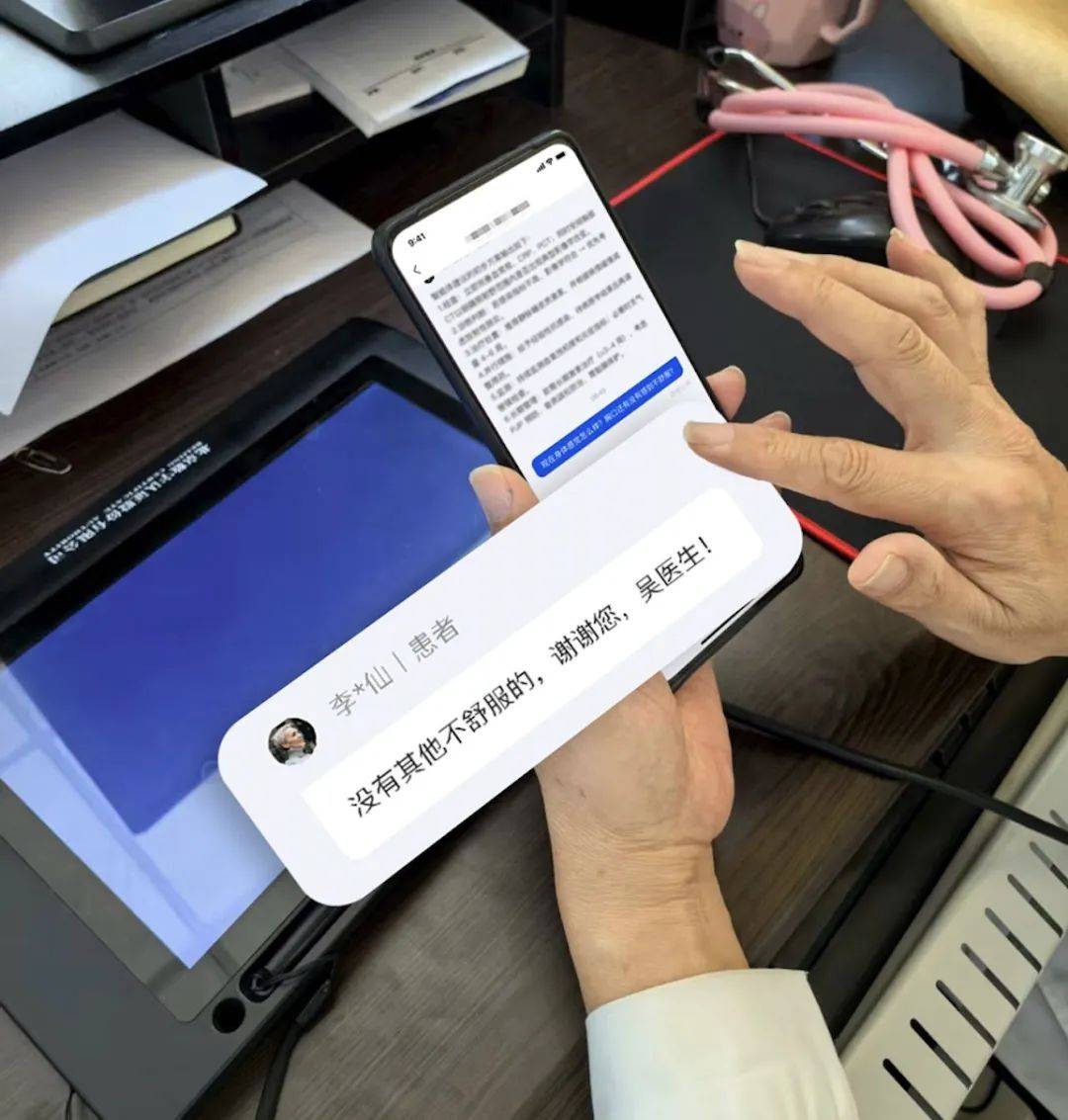

他发现,在自己没来得及查看的时间内,“未来医生工作室”已经完成第一轮应答,指导患者采取应急措施,并建议其立即就医。

“等我看到消息,患者已经脱离危险。”事后,吴海涛发去关心,对方几乎是立刻回复:“谢谢您,医生。”

医学界”展示患者发来的感谢信息

据了解,自上线以来,“未来医生工作室”已汇聚全国多家知名三甲医院医生,如国家级学会的主任委员、三甲医院学科带头人、县级医院的科主任,他们管理的患者包括术后高风险的外科病人,需要长期管理的放疗、内分泌、肿瘤内科患者等。

大家使用后的普遍感受是,智能体没有替代医生,而是把分散的信息、琐碎的提醒,收拢成条理清晰的信息流,推到需要决断者面前。医生从重复解释与催促中解放出来,投入到最能改变结局的决策环节上,提高诊后随访的质量与效率。

“如果那一年的年三十,智能体在吃年夜饭前,给我的患者们群发提醒,不要吃银耳,或许患者、医护们都能吃顿像样的团圆饭。”徐凯说。

明日就是第八个中国医师节,主题是“德馨于行,技精于勤”。

智能体与医生的结合或重塑医疗行业的未来,使优质医疗服务不断精准化、规模化、普惠化,推动医疗行为变得更高效、更温暖。“医者仁心”或被赋予新的定义和内涵。

来源:医学界

校对:臧恒佳

编辑:王奥雅