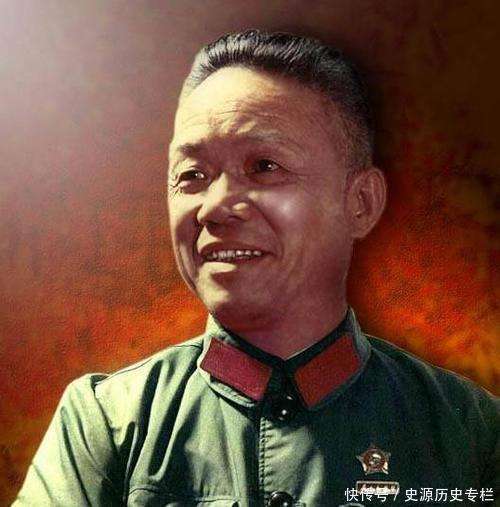

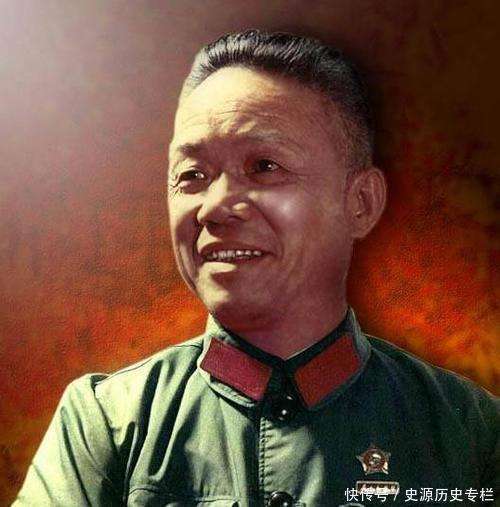

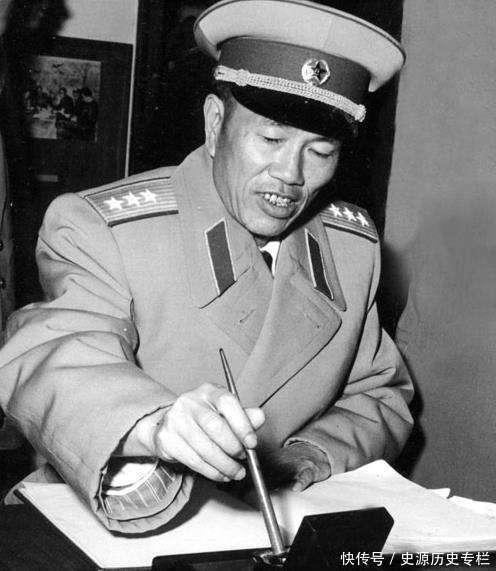

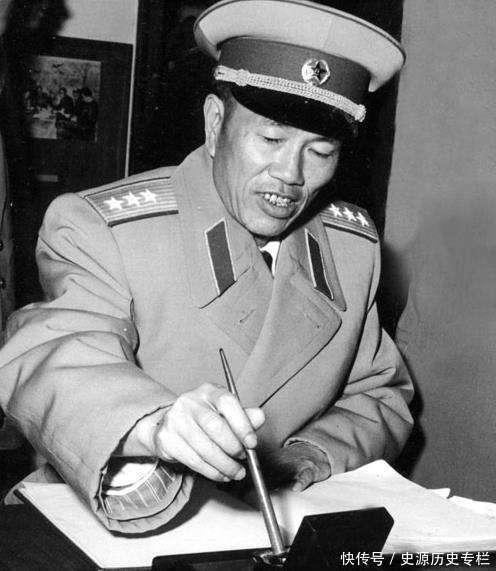

邓华是第四野战军的著名将领,解放战争后他迅速得到中央首长的青睐,替换了另一位四野悍将黄永胜,成为彭总的得力助手,并以志愿军第一副司令员的身份前往朝鲜战场作战。由于在朝鲜战场上表现出了卓越的战略眼光和战役指挥能力,邓华在战争的后期逐渐成为志愿军的实际指挥者,1953年正式成为志愿军司令员。

尽管邓华的军事才能在1955年那一批开国上将中可谓首屈一指,但他也有一场令自己颇感尴尬的战役。尽管这场战役不仅取得了胜利,而且胜利得非常漂亮,为什么邓华之后却不愿再提起这场战斗呢?让我们一探究竟。

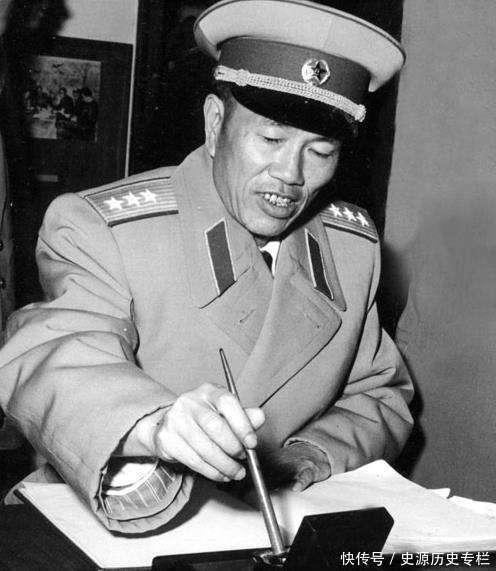

这场战役就是1950年4月的解放海南岛战役。在海南岛战役中,解放军的主力部队由第四野战军的两支王牌军组成,分别是40军和43军。40军的军长是被誉为“旋风司令”的韩先楚,他也是四野12兵团的副司令员;43军的军长是李作鹏,四野中的一员猛将。负责领导43军的则是15兵团的司令员邓华,他的职务高于韩先楚,但并非韩先楚的直接上级。由于海南解放的特殊任务,野战司令部决定将这两支军队整合,由邓华统一指挥,韩先楚必须听从邓华的指挥。尽管两人分别担任不同的职务,但解放海南岛这一重要任务要求他们紧密合作。

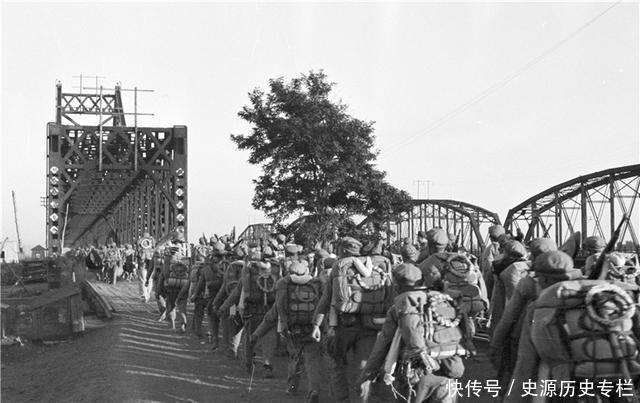

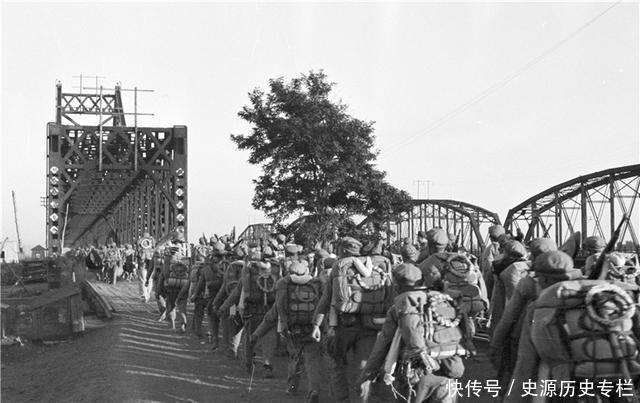

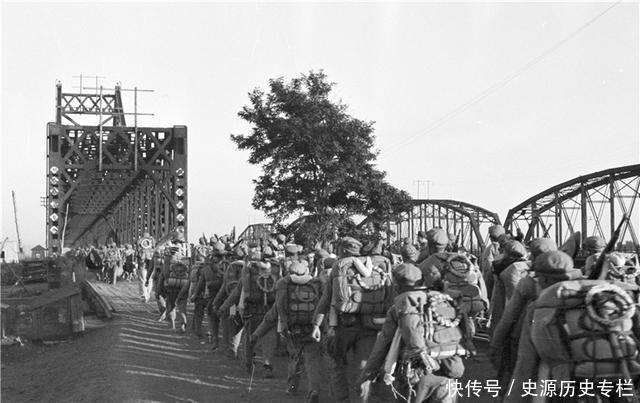

海南岛战役与大陆的其他战役有着明显的不同,1950年解放军的作战主力是以陆军为主,在作战中需要跨越琼州海峡这一险要水域。而当时在海空力量方面,解放军与国军残余势力相比明显处于劣势,因此,在渡海作战的方案上,必须仔细筹划,避免重蹈金门战役的覆辙。相比之下,第四野战军的兵员规模、装备水平相对更为强大,因此,其作战风格往往更加沉稳。

邓华与林彪的战略风格相似,注重稳健行事,而韩先楚则是四野战将中的“另类”,他较为喜欢冒险,敢于承担风险,这与三野的粟裕有一拼。在海南战役开始之前,邓华主张应该先筹集足够的机动船只,确保可以一次性地大规模渡海,保障部队的安全后再进行进攻。而韩先楚则希望能够快速展开攻势,依靠现有的木船、帆船等简易工具,以最快的速度渡海进攻,越早出击越好。

在大多数情况下,很多人会支持邓华的稳妥做法。毕竟,解放战争已经接近尾声,解放军占据压倒性优势,不必急于冒险,毕竟一旦操作失误,可能导致无法预料的后果。甚至43军的军长李作鹏也同样认为,备战不必过于急迫。然而,韩先楚的想法则比较孤立,前线几乎没有人理解他急于求战的决定。韩先楚急于发动进攻,有两个主要原因:首先,他想利用有利的风向来快速渡海,若拖延战机,风势可能会改变,影响渡海进程;其次,他担心国际局势发生变化,可能对解放战争产生不利影响。对于这些顾虑,邓华依然坚持稳步准备,他认为,应当通过周密的筹划,待一切条件都具备之后再发起进攻。

那么,邓华的主张是否正确呢?从客观角度来看,邓华的想法没有问题,毕竟当时的国际局势并没有任何迹象表明会发生重大变化。此前,国军已经溃败,美国对中国的态度保持中立,显然放弃了对蒋中正残余部队的支持。至于韩先楚的担心,朝鲜战争爆发后的封锁措施,还在后来才出现。因此,邓华无法预测到这一变化也是可以理解的。

至于韩先楚提到的风向问题,实际情况也并不完全依赖风势。若按照邓华的计划,提前准备好充足的机动船只,那么风向对战役进程的影响就不再那么重要。韩先楚之所以强调风向,是因为他计划依靠简陋的木船和帆船渡海,因此必须利用顺风才能提高作战效率。但综合来看,韩先楚的判断更偏向于直觉,虽然有超凡的战斗经验,但并不能因此轻易评价邓华的指挥能力。

在这场战役的关键时刻,韩先楚因无法说服邓华,直接向中央报告,请求毛主席定夺。毛主席深知两位将领的能力,经过一番思考后,决定支持韩先楚的战术方案,批准立即动手,借助现有条件展开海南岛的解放。

最终,邓华作为军事主官,获得了这场胜利的主要功劳。然而,回顾整个战役的决策过程,韩先楚的主张才是真正决定战斗胜利的关键因素。尽管邓华作为指挥官在战争中贡献巨大,但在海南战役的策划和执行中,他并未完全主导这一决策。因此,后人更多记得的其实是副司令员韩先楚的大胆决策,而非主将邓华的稳重谋划。