在健康的隐形战场上,血脂,这组常被忽视的“七宗罪”,正悄无声息地威胁着我们的心脑血管健康。与其在体检单上看到那些触目惊心的红箭头时才惊慌失措,不如现在就拨开迷雾,看清血脂的真面目,主动掌握健康的主动权。

许多人对血脂的认知仅仅停留在“胖”的代名词上,面对体检报告上的“甘油三酯”、“低密度脂蛋白”等专业术语,更是一头雾水。殊不知,真正危险的并非仅仅是某个指标的“高”,而是“高得不对”、“高得不巧”。

血脂七项,如同潜伏在血液中的七个角色,它们共同参与脂肪的运输和细胞功能的维持。这七个角色分别是:总胆固醇、甘油三酯、高密度脂蛋白胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇、极低密度脂蛋白胆固醇、载脂蛋白A1和载脂蛋白B。一旦这些角色的比例失衡,便可能引发心脑血管的“隐形炸弹”。

让我们逐一认识这些血脂“选手”:

总胆固醇: 这是一个总体的概念,如同一个装着“好”与“坏”胆固醇的大包裹。总胆固醇超标并不一定意味着危险,关键在于其中“好”与“坏”的比例。

高密度脂蛋白(HDL): 它是血脂中的“清道夫”,负责将血管壁上多余的脂肪“拖走”,运回肝脏进行处理。HDL越高越好,尤其是对女性而言,它具有更明显的保护作用。然而,需要警惕的是HDL过低,这表明体内清除胆固醇的能力正在下降。

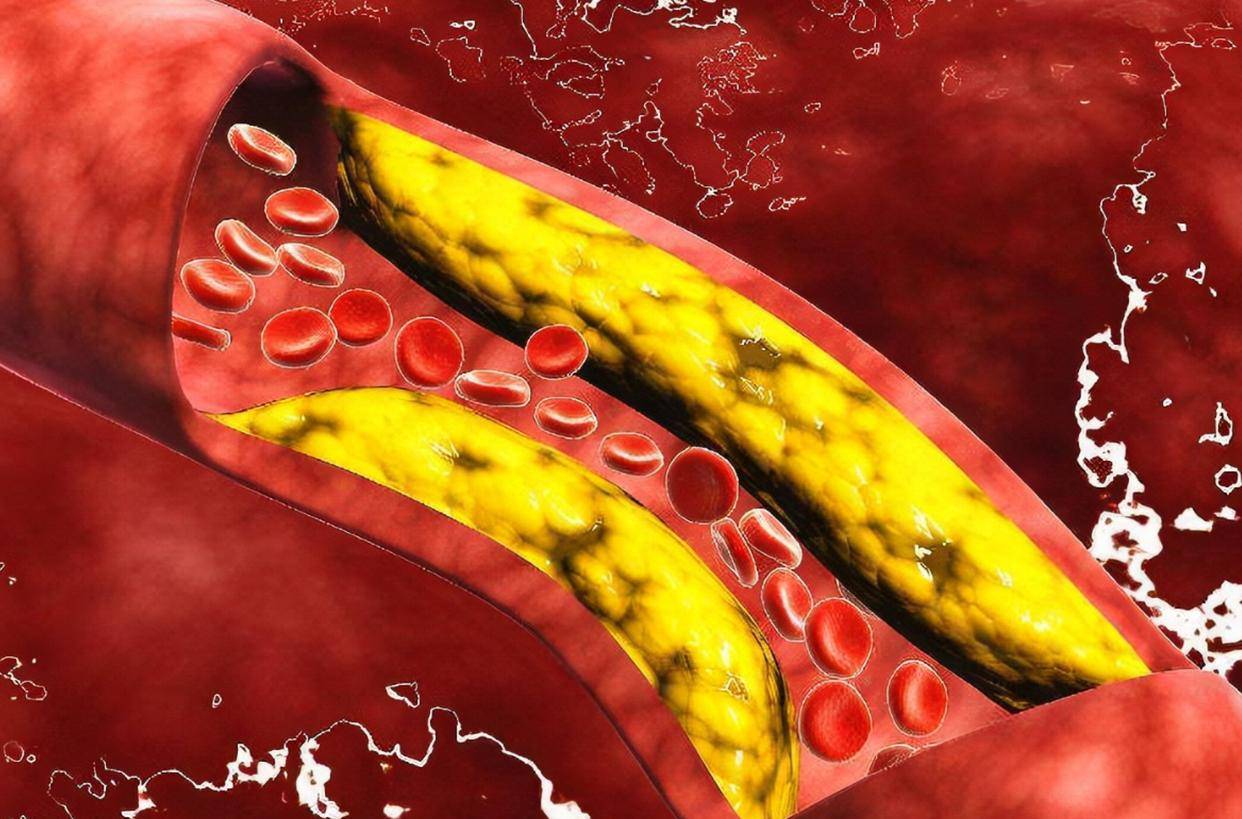

低密度脂蛋白(LDL): 它是公认的“坏胆固醇”,专门将脂肪运送到血管壁,长期积累容易形成斑块,堵塞血管,诱发动脉粥样硬化,甚至引发心梗或脑卒中。

极低密度脂蛋白(VLDL): 它是LDL的“前身”,主要运输甘油三酯。尽管在体检单上常常被忽略,但VLDL升高预示着血液“油腻”程度过高。

甘油三酯: 这项指标的升高速度往往很快,尤其是在大鱼大肉、饮酒过量后。高甘油三酯的危害不容忽视,如同厨房油烟机中的油污,不仅脏,还可能引发火灾。

载脂蛋白A1和载脂蛋白B: 这两个指标如同幕后英雄,前者是HDL的“伴侣”,后者是LDL的“车头”。载脂蛋白B升高往往提示体内有更多“坏胆固醇”在流动,更容易沉积在血管中;而载脂蛋白A1偏低则意味着“好胆固醇”不足,清理血管的“清道夫”人手不够,效率下降。

值得注意的是,血脂异常并不一定与体重有关。许多身材苗条的人也可能患有“隐形高脂血症”,尤其是一些长期熬夜、压力大、饮食不规律的年轻人,虽然外表清瘦,但体内的脂代谢早已失衡。脂肪不仅仅在肚子上堆积,也在血管里默默“打地基”。

性别差异也影响着血脂水平。绝经前,女性通常拥有较高水平的HDL,这为她们提供了天然的保护伞。然而,一旦进入更年期,雌激素水平下降,血脂容易失控,风险迅速上升。而男性则更容易在生活方式上“踩雷”。

心理状态同样不容忽视。研究显示,情绪波动较大的人更容易出现甘油三酯升高、高密度脂蛋白降低的现象。在快节奏的现代生活中,情绪管理成为心血管保健中不可或缺的一环。

许多人误以为血脂高了只需吃药就能解决,但事实并非如此。血脂异常是一个慢性过程,药物只是控制工具,根本之道在于生活方式的改变。

合理的饮食是基础。减少油炸食品和红肉的摄入,增加膳食纤维的摄入,特别是粗粮、豆类和深绿色蔬菜,对稳定血脂有显著帮助。

运动是调节血脂的“良药”。每周至少150分钟的中等强度有氧运动,如快走、游泳、骑车,能够有效提升HDL,降低甘油三酯。即使工作再忙碌,也可以利用上下班途中的步行、上下楼梯的机会,积少成多,长期坚持。

此外,还要警惕一些常见的误区。适量食用鸡蛋对血脂没有明显影响,而反式脂肪酸(如人造奶油、部分糕点)才是真正的“血脂杀手”。自行服用降脂保健品也不可取,某些成分可能会干扰肝脏代谢,得不偿失。

日常监测也至关重要。建议35岁以上的人群每年进行一次体检。有些血脂异常具有遗传性,即使饮食和运动控制得当,也可能存在指标异常,此时需要咨询专业医生,制定个性化的管理方案。

诸如“空腹喝醋能降血脂”、“多吃坚果就能清血管”等网络谣言也需要澄清。醋对血脂几乎没有直接作用,坚果虽然富含不饱和脂肪酸,但热量较高,过量食用反而容易导致甘油三酯升高。一切“特效偏方”都比不上科学合理的生活方式。

血脂异常常常悄无声息,但它却像一颗“定时炸弹”,一旦爆炸,后果可能是突发心梗、脑梗,甚至猝死。血脂异常就像潜藏的火星,平时看似无害,一旦遇到高血压、糖尿病、吸烟等“引信”,后果不堪设想。

现代医学强调“未病先防”,血脂管理不再是老年人的专利。年轻人更应重视“血液健康”,防患于未然。读懂血脂七项,才能更早地守护健康。

\\[1]王晓芳,刘玉梅.血脂异常与心脑血管疾病关系的研究进展\\[J].中国实用内科杂志.2021,(4):276-280.

\\[2]李志强,韩旭.血脂异常干预策略探讨\\[J].中华心血管病杂志.2020,(10):842-846.

(声明:本文仅为科普,不构成诊疗建议。如有不适,请及时就医。)

"