清晨推开窗,凉风裹着桂花香钻进屋来,我忽然意识到,立秋要到了。

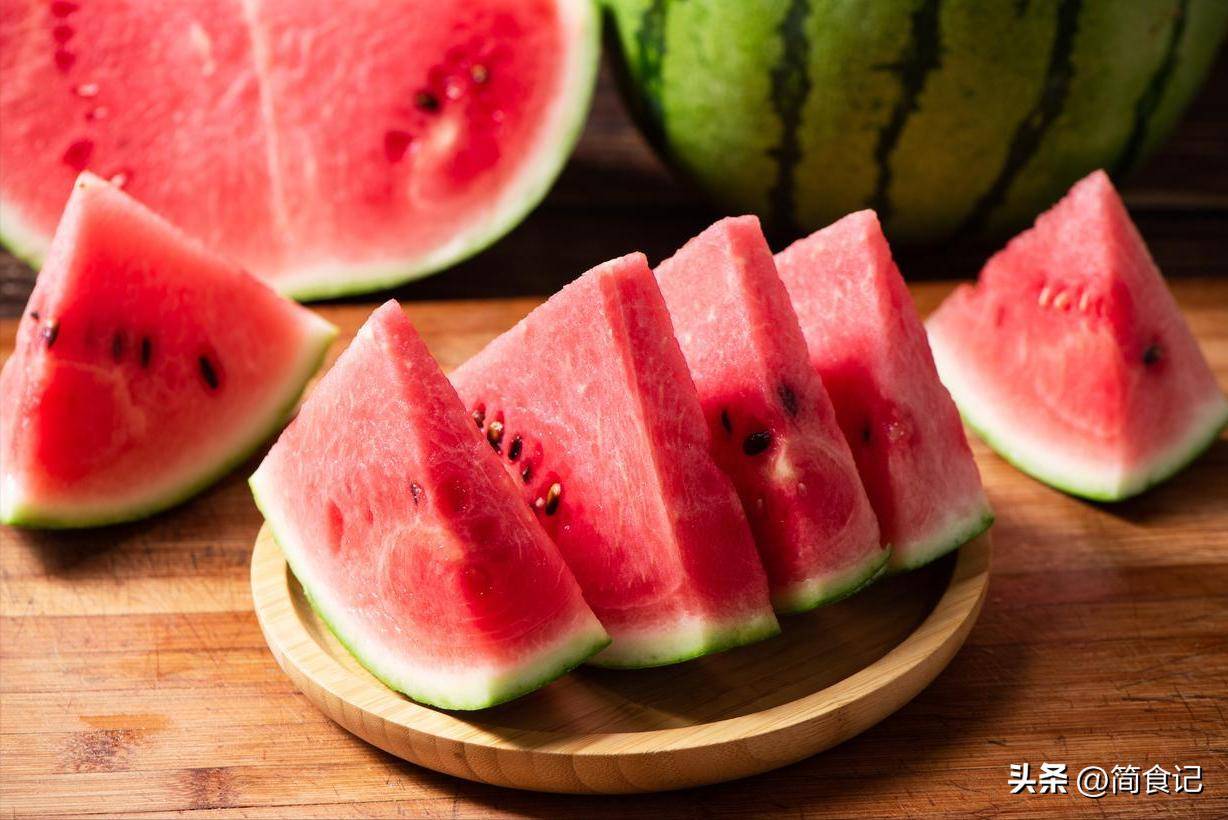

记得小时候,奶奶总会在立秋这天把西瓜埋在井水里,等傍晚时分切开,红瓤黑籽,甜得人舌尖发颤。

她说这是“啃秋”,能把夏天的暑气都“咬”掉。

如今奶奶不在了,但这些老规矩却像陈年老酒,越品越有滋味。

一不踩

老家有句俗话:“立秋不踩井,寒气不缠身”。

小时候不懂,总爱在井边玩,奶奶见了总要拽我回来,说立秋后井水最阴,踩井边会招寒气。

现在才明白,中医讲“寒从足下生”,立秋后地面渐凉,井边更是阴湿之地。

如今城里人难见井台,但道理相通:立秋后别光脚踩地板,尤其早晚凉时,穿双薄袜护住脚踝。

前些天邻居张姐贪凉穿凉鞋散步,结果半夜腿抽筋,正是寒气入体的缘故。

做2事

1. 啃秋瓜,咬住暑气。

天津卫的老规矩,立秋必吃西瓜,叫“咬秋”。《津门杂记》里说:“立秋之时食瓜,曰咬秋,可免腹泻。”奶奶总把西瓜泡在井水里,冰而不寒,甜而不腻。

现在没井水,我就把西瓜放冰箱冷藏1小时,切块撒点盐,既解暑又防寒凉伤胃。

除了西瓜,香瓜、梨也是好选择。中医讲“秋瓜坏肚”,但适量吃些性平的瓜果,能润燥生津。记得别吃冰镇太久的,去年表弟贪嘴吃了半颗冻西瓜,当晚就闹肚子,教训深啊。

2. 贴秋膘,补得巧不如补得早

“贴秋膘”不是胡吃海塞。老北京人贴秋膘爱喝杏仁豆腐,用甜杏仁磨浆煮开,加石膏点成豆腐状,撒上桂花糖,既补肺气又不上火。现代人营养过剩,贴膘更要“清补”。

推荐两道家常菜:

山药百合粥:山药补脾,百合润肺,小米养胃,三样同煮,晨起喝一碗,浑身都舒坦。

银耳莲子羹:银耳泡发后撕小朵,加莲子、枸杞炖40分钟,放凉后加蜂蜜,润燥效果比喝秋梨膏还强。

3不吃

1. 不吃姜

“冬吃萝卜夏吃姜”,但立秋后姜要少碰。姜性热,秋燥时吃易上火。上周同事小李炒菜多放了姜丝,结果嗓子干疼了三天,喝了几杯菊花茶才缓过来。

2. 不吃海鲜

立秋后海鲜肥美,但寒性重。脾胃虚寒的人吃螃蟹、蛤蜊,容易腹泻。若实在馋,蘸点姜醋汁,或者搭配紫苏叶,能中和寒气。

3. 不吃油腻

贴秋膘不是吃肥肉。红烧肉、炸鸡这类高脂食物,秋后吃易生湿热。改吃鸭肉、鱼肉更好,鸭肉性凉,能滋阴润燥,鱼肉蛋白高,好消化。

忌4事

1. 忌熬夜

子时(23点-1点)是胆经当令,这时候不睡,第二天准没精神。去年立秋后我熬夜追剧,结果连续一周头晕乏力,中医说“胆虚则眠不安”,从此再不敢造次。

2. 忌剧烈运动

秋后阳气内收,剧烈运动耗气伤津。跑步、打球选在早晨或傍晚,时间控制在1小时内。太极拳、八段锦这类导引术最宜,动作舒缓,能调畅气血。

3. 忌忧思过度

“自古逢秋悲寂寥”,但过度悲伤最伤肺。昨天见王阿姨在小区里抹眼泪,说想起过世的老伴,结果当晚就咳嗽不止。秋天多去公园走走,看看红叶黄花,心情自然开阔。

4. 忌贪凉

空调温度别低于26℃,睡觉时盖好薄被,尤其护住肚子。昨天同事小张吹空调睡,早上起来腹泻,正是“秋凉伤脾”的典型。

立秋是夏秋的分水岭,也是养生的关键期。

记得“1不踩,做2事,3不吃,忌4事”,不是迷信,是老祖宗留下的生存智慧。

傍晚去市场买了个西瓜,泡在凉水里,等夕阳西下时切开,红瓤黑籽,甜得像奶奶的味道。秋来了,愿我们都能咬住最后一丝夏意,从容步入金秋。