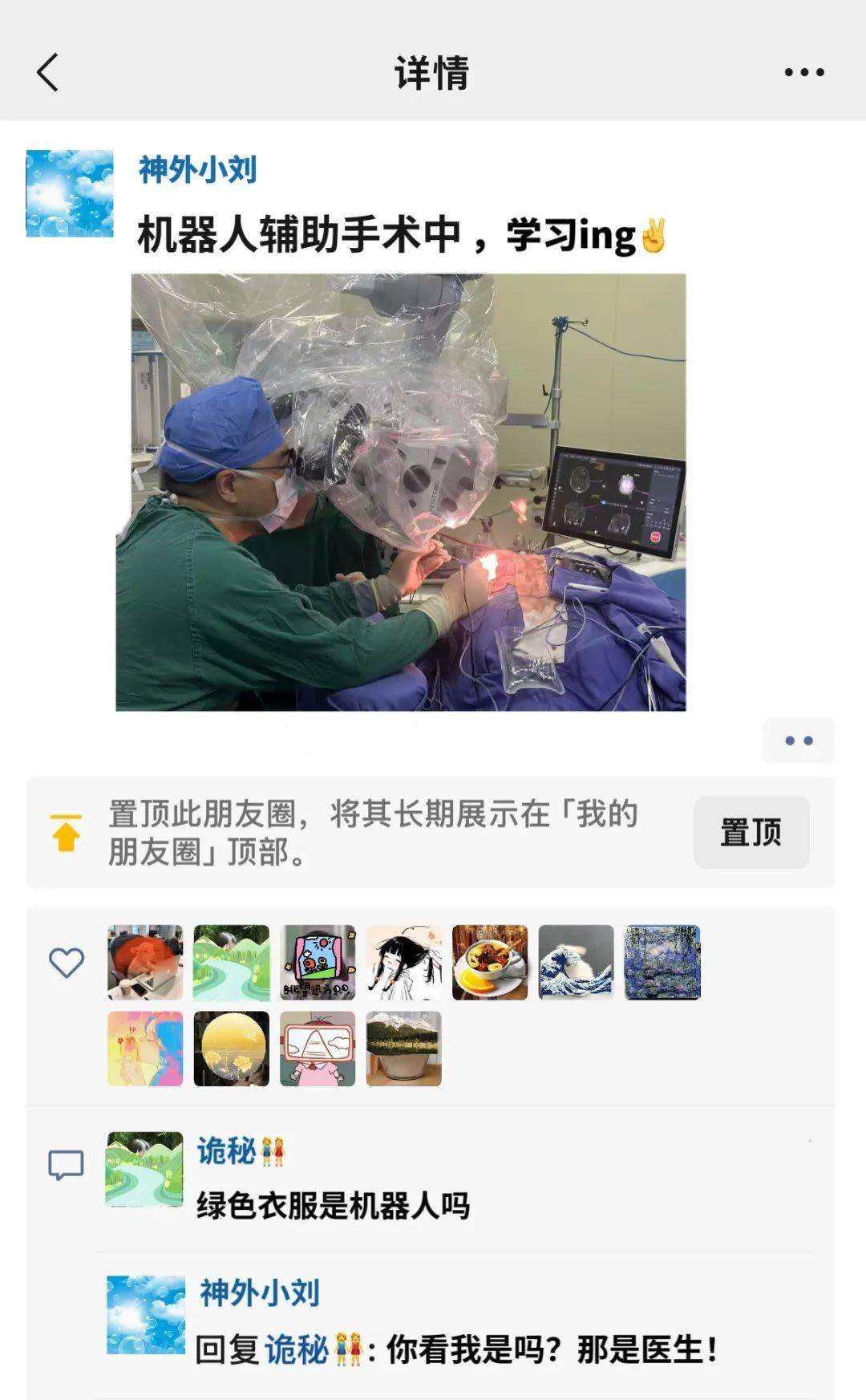

《机器人看了都要笑一笑》

其实,机器人手术,是由外科医生控制先进的手术机器人辅助系统来进行手术操作,实施手术的还是外科医生本人。

最近,北京安贞医院两院区神经外科新“上岗”的手术机器人,和医生们配合的天衣无缝,让人眼界大开。

01

七旬老人查出脑肿瘤,手术刻不容缓

一个月前,71岁的李阿姨(化名)右胳膊突然不听使唤,说话也变得含糊不清,于是来到北京安贞医院神经外科(朝阳院区)就诊。

头部增强核磁检查结果如同晴天霹雳:左侧额叶发现一个可疑的占位,病变显示不规则花环状,明显强化信号影,医生高度怀疑是胶质瘤。

更揪心的是,肿瘤生长的位置极其“刁钻”——位于控制肢体和语言的关键“功能区”。

手术?风险巨大,稍有不慎就可能留下永久损伤。犹豫之间,李阿姨和家人选择了再观察一下。

然而,肿瘤没有给他们喘息的机会。再次复查时,核磁共振显示肿瘤不仅明显长大,甚至已经“越界”跨过大脑中线到达对侧,周围脑组织也因压迫出现严重水肿。

手术刻不容缓,但传统手术面临的难题更加凸显——

如何在布满重要血管和神经的“生命禁区”中,精确找到边界不清、血供丰富的肿瘤?

开颅范围多大才够精准?

如何最大程度避免伤及无辜的脑组织?

如何应对术后并发症多,康复期长的难题?

“不能再等了,但必须找到更精准、创伤更小、预后更好的办法。”

接诊的神经外科主任医师王建涛深知,对于李阿姨这样的高龄患者,手术的精细度和术后恢复速度至关重要。

经过团队缜密的术前评估和规划,一个高科技“助手”被引入手术方案:机器人导航系统。

团队将为李阿姨施行机器人导航下额叶肿瘤切除术。

02

“机器人导航系统”:

为手术刀装上“透视眼”和“定位仪”

这套精密的系统,能将李阿姨术前的影像薄层扫描数据转化为三维立体模型,在屏幕上清晰地勾勒出肿瘤的大小、体积以及它与周围血管神经的毗邻关系。

更神奇的是,这套系统能将这些信息“投影”到李阿姨的头皮上,根据投影描绘切口,能最大限度地缩小皮瓣面积、骨瓣大小,手术定位精度误差可以控制在1.0毫米以内,使得开颅更加精准,有效减少人工定位误差。

手术当天,王建涛主任团队根据这精准的“头皮地图”,设计出比传统方式小得多的切口和骨窗。开颅过程因此更微创,暴露的脑组织更少。

进入颅腔后,真正的挑战才开始:肿瘤与周围脑组织交织在一起,边界模糊,且血管丰富。在以往,医生很大程度上依赖经验和手感进行判断,风险很高。

此刻,机器人导航系统如同为手术刀装上了“透视眼”和“GPS”。屏幕上实时显示着探针尖端在脑组织中的精确位置,王建涛得以在复杂的脑结构中“按图索骥”,精准地避开那些比发丝还细的重要神经和血管,将目标肿瘤组织一点一点剥离、切除。

术中超声的即时验证,确认了肿瘤被完整切除。

得益于精准微创的手术,李阿姨术后恢复顺利,肢体无力和语言不清的症状得到明显改善。带着对未来的新希望,她现已出院,踏上了后续的抗癌之路。

03

神经外科“老朋友”二战脑肿瘤

就在李阿姨手术前不久,神经外科(朝阳院区)还迎来了另一位“老朋友”——65岁的张先生(化名)。

三年前,王建涛为他成功切除了右侧额叶的胶质母细胞瘤。这是胶质瘤中最恶性、预后最差的胶质瘤,五万个人里约有一个人发病,它侵袭性强、极易复发,平均生存期往往只有12-18个月。然而,张先生以惊人的意志力和规范的后续治疗,创造了生存三年的生命奇迹。

不幸的是,一年前,张先生复查发现肿瘤复发的迹象;一个月前,发现肿瘤明显增大。

“王主任,我们还想再拼一次!”

面对这凶险病魔的“二次挑战”,张先生和家人的信念坚定,都期待一场重生,他们渴望的不仅是生存,更是有质量的生活。

考虑到肿瘤再次出现在关键的功能区附近,张先生本人对术后生活质量抱有极高期望,王建涛主任团队再次选择了机器人导航技术,团队将为张先生施行机器人神经导航引导下脑内肿瘤切除。

“目标很明确:最大程度切除肿瘤,同时最大程度保护好功能区,这对张先生术后的生活至关重要。”

手术台上,机器人导航系统再次展现出强大的定位和引导能力。王建涛沿着肿瘤的边界,在复杂精细的脑组织网络中谨慎穿行,精准地切除病变组织,小心翼翼地守护着关乎张先生未来行动、思维的关键区域。

数小时的奋战后,复发的肿瘤被成功切除。

术后,张先生病情稳定,目前正在康复中,他和家人期待着能再次拥抱健康的生活。

神经外科手术,尤其是深部脑肿瘤切除,一直被誉为外科手术的“皇冠”。其核心挑战在于,如何在最小创伤下,精准定位并最大程度切除病灶,同时保护周围密如蛛网的重要神经和血管结构。

机器人导航系统的引入,为医生提供了前所未有的“精准武器”。它带来的毫米级定位精度和实时引导能力,让手术规划更周密、开颅更微创、病灶切除更彻底、功能区保护更有把握,最终帮助患者实现更快的康复和更好的预后。

04

机器人辅助“抽吸”脑出血

日前, 北京安贞医院通州院区的神经外科迎来了首台手术机器人,可谓“火力全开”,辅助医疗团队再次实现了新突破——

55岁的张女士(化名)在家中突发险情,毫无预兆地,她感到左臂沉重如灌铅,左腿绵软无法站立,紧接着一阵剧烈头痛袭来。家人发现她的嘴角不自主向右侧歪斜,意识到情况危急,火速将她送往北京安贞医院通州院区急诊危重症中心。

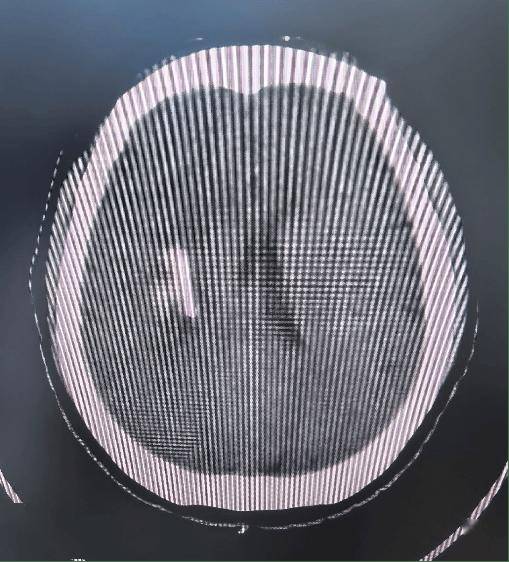

急诊室内,医生争分夺秒,检查发现张女士左侧肢体无力,左侧中枢性面瘫。头部CT图像清晰显示——右侧基底节区一团高密度血肿,像一颗定时炸弹压迫着脑组织。

脑血管病科霍晓川团队综合评估后认为:

1.血肿位置深、体积中等(基底节区出血约30ml),传统开颅创伤大,保守治疗清除效率低;

2.机器人辅助技术可精准定位,避免损伤周围功能区(如内囊),降低手术风险;

3.患者生命体征稳定,符合择期微创手术条件,经充分术前规划后安排手术。

团队最终决定为张女士实施机器人辅助下颅内血肿清除术。

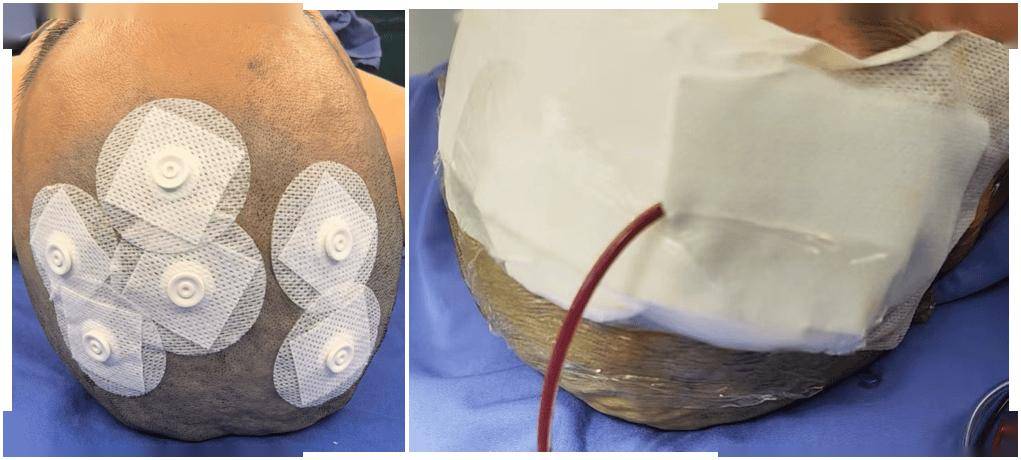

在神经疾病中心(下辖脑血管病科、神经外科、综合神经科)执行主任霍晓川的指导,以及手术室许斌护士长、王艳超护士长及周晴老师的协调配合下,麻醉手术中心魏碧玉医生与手术室刘沛璇护士全程密切配合协同保障,神经外科主任医师黄庆及申辉、袁天朔医生全神贯注、沉稳操作,为张女士实施了北京安贞医院通州院区首例机器人辅助下颅内血肿清除术。

术中,团队精准应用高精度的机器人定位系统,对张女士右侧基底节区的出血灶实现了毫米级定位;在机器人引导下,仅用时20分钟就为她安全地清除了颅内血肿。

术后,张女士被安全转入神经重症监护室(NICU)接受综合治疗。

副主任医师张琳琳团队接力守护,24小时不间断监测患者生命体征,悉心调整治疗方案,精心护理每一个环节,助其平稳闯过术后感染关、水肿关及神经功能恢复关。

得益于团队的严密监护与及时干预,张女士病情迅速稳定,术后2天血肿彻底清除,顺利转入普通病房,术后6天顺利出院,左侧肢体肌力较术前明显改善。

本例机器人辅助下颅内血肿清除术的成功,是北京安贞医院神经疾病中心多学科协作实力的展现。多学科专家与手术室、监护室的每一位医护人员,通过无缝协作的“人机共舞”,体现了精准治疗、快速康复的理念,将“健康所系,性命相托”的誓言铭刻在“生命的神经元”之上,实践于每一次救治中。

此项技术的成功应用,为颅内出血患者提供了更安全、更精准、更微创的治疗选择,标志着医院在神经外科微创手术领域迈上新台阶。

05

技术赋能,核心仍是医者仁心

“技术是冰冷的,但应用技术的心是热的。”北京安贞医院神经外科团队表示,“无论是初次面对复杂肿瘤的李阿姨,还是与复发胶质母细胞瘤顽强抗争三年的张先生,亦或是突发颅内血肿的张女士,选择手术机器人辅助,都是基于对他们个体情况最深入的考量——年龄、肿瘤位置、对生活质量的期望、生存的信念。精准微创技术的最终目标,是让患者最大获益。”