【 福利礼包赠送中】每天将在收藏、点赞并评论留言的读者中抽出幸运中奖者,欢迎大家参与活动!

在男性恶性肿瘤中, 有一种常被忽略但不容小觑的类型,它不是因为高发才被关注,而是因为隐蔽、被忽视、容易被误解。

很多人听过它的名字,却没有真正去了解背后的机制与风险来源。一旦发病,不只是身体上的创伤,更有心理和生活方式的长远影响。

问题不在于它是否高发,而在于大多数人对它没有基本认识,一直到确诊都不太能接受自己为何会患上这种病。其实发病不是偶然,背后有长期的身体管理盲区。

一个长期被低估的问题是局部卫生管理。

这个问题看起来琐碎、不严重,但却是风险堆积的起点。

研究数据已经显示,未接受包皮环切术的男性, 在长期包皮垢积聚、局部湿度高、清洁不彻底的情况下,发生慢性炎症的概率显著升高。

美国国家癌症研究院曾对2300例病例进行过统计,其中超过60%的患者存在长期包皮炎、龟头炎病史。

这类慢性炎症持续存在,会导致上皮细胞反复修复、增殖,增加DNA复制错误,诱发基因突变。

这个过程并不是短期内可见的,它可能经历多年,从轻度炎症演变为上皮内瘤变,最终进入浸润阶段。

另一个高风险因素是人乳头瘤病毒(HPV)感染,它不只是女性宫颈癌的元凶,在男性体内也有明确的致瘤作用。

尤其是HPV 16、18型,已被多项临床研究证实与男性外生殖器癌变高度相关。

全球范围内的回顾性研究数据显示,约有45%的病例检出高危型HPV DNA阳性。

这说明病毒感染并不是附带因素,而是推动病变过程的关键因子。

这种机制一旦启动,身体很难依靠自身修复逆转整个过程。

很多人并不清楚,HPV在男性体内大多数时候是无症状携带状态, 尤其在没有保护措施的性行为频繁发生时,很容易持续感染,病毒就长期潜伏在黏膜组织中。

HPV疫苗在男性中接种率极低,主要因为人群普遍误以为只有女性需要接种。

但现实并不是这样,男性同样是高危人群,只是缺乏认知、宣传和行为引导。

第三个因素很容易被忽视,那就是吸烟。 不是因为烟直接作用于局部组织,而是通过全身性机制增加癌变风险。

烟草中有超过60种已知致癌物,它们通过血液循环到达各个组织。

烟草中的苯并芘、亚硝胺类物质会干扰DNA修复酶活性,使本应被及时纠正的复制错误被保留下来。

吸烟还会引起微血管收缩,导致局部组织长期处于低氧状态,进一步抑制细胞凋亡、促进异常细胞聚集。

世界卫生组织早在多年前就将吸烟列为与多个外生殖器癌密切相关的行为因素之一,然而在公众传播中,这类关联性一直被边缘化。

很多人误以为这种疾病只有高危性行为者才会得,这种想法其实在制造一种虚假的安全感。

它不只和性行为相关,更是免疫、炎症、代谢、生活习惯多种因素叠加的结果。

老年人、糖尿病患者、免疫抑制状态下的人群,也属于高危对象。

研究发现,糖尿病人群因为长期高血糖导致局部免疫力下降, 真菌、细菌感染概率升高,局部微环境改变,也会成为病变的温床。

另外,有一项非常少被提及但值得深挖的风险变量,就是长期维生素A缺乏。

这种缺乏在现实中很常见,特别是年纪大、饮食单一、不吃动物肝脏类食物的人群。

维生素A在皮肤和黏膜的角化控制中扮演关键角色,它维持上皮细胞的分化与免疫屏障稳定。

缺乏时,黏膜细胞易发生非典型增生,屏障功能下降,容易被病毒侵袭。

还有一个角度,就是细菌群落结构的变化。 正常的阴茎表面存在大量共生菌,它们维持局部微生态稳定,抑制病原微生物定植。

一旦这种结构被打破,比如滥用抗生素、长期使用刺激性清洁剂、反复炎症治疗,这些都会扰乱菌群生态。

微生态失衡会诱发炎症,甚至刺激局部免疫反应长期激活,引发慢性上皮应激反应,增加基因突变风险。

患有病变者在局部皮肤微生物多样性上明显低于正常人群,这种单一化的菌群结构可能意味着缺乏生物屏障,增加致病机会。

大多数人在谈这类问题时,往往只强调局部清洁或性健康,实际上忽略了一个最根本的问题: 组织更新的速率决定病变风险。

人体所有黏膜上皮细胞更新速度都很快,目的就是尽可能降低突变累积的机会。

但当某些系统功能下降, 比如老年人角蛋白合成能力变差、细胞周期调控功能衰退,更新速度跟不上损伤速度,突变就不再被替代,而是开始堆积。

这时,哪怕只是轻度炎症、微量病毒暴露,也可能成为促癌因素。这种逻辑说明了一个重要现象——年龄本身就是一种风险累积。

那有没有可能,不通过手术或药物,而是靠调整菌群和代谢来逆转早期病变?

西班牙的医学团队曾对34例HPV相关的上皮内瘤变患者进行干预,干预方式包括局部益生菌凝胶使用、膳食调整(高纤、富含多酚类)、辅以口服维生素A和锌。

干预6个月后,有58%的患者在组织活检中发现病变级别下降,其中21%的完全无病变。

这说明, 在病变早期,通过调整局部微生态、增强免疫代谢途径,有可能延缓甚至逆转病理进程。

这种方法的优势在于低副作用、可长期维持、对生活质量影响小。

不过它对个体基础条件要求较高,效果依赖个体菌群基础、营养状态、免疫应答能力,不能一概而论。

但这个方向值得继续深挖,或许是未来预防某些癌变的可行替代路径。

对此,您有什么看法?欢迎评论区一起讨论![玫瑰][玫瑰][玫瑰]

参考资料

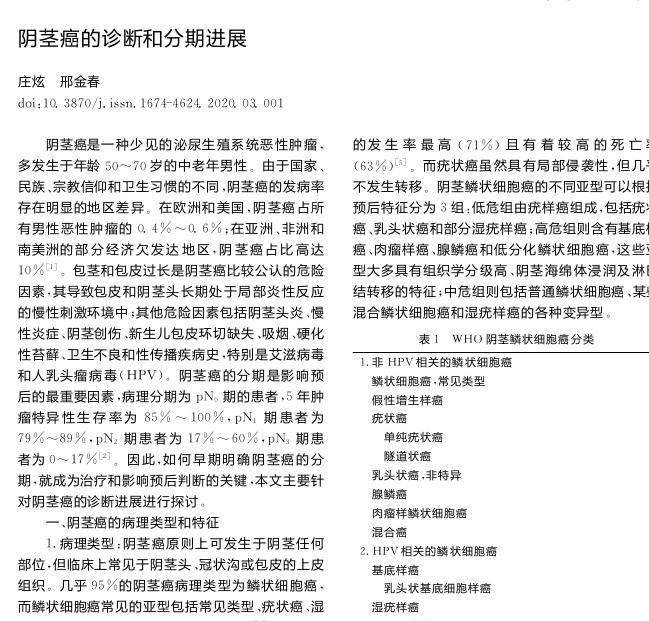

[1]庄炫,邢金春.阴茎癌的诊断和分期进展[J].现代泌尿生殖肿瘤杂志,2020,12(03):129-132.