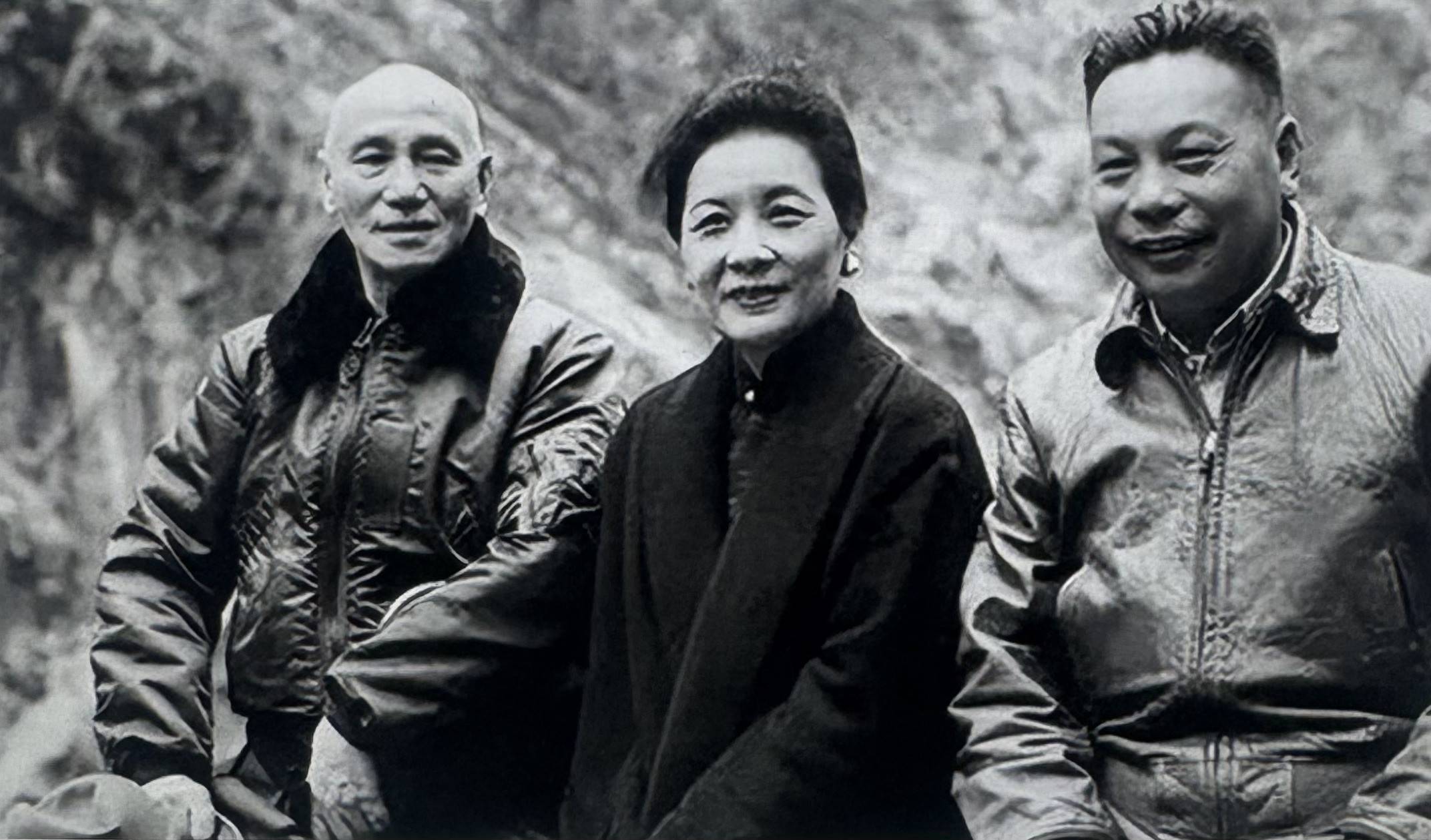

1975年4月5日,是蒋介石生命中最后的时光。这天清晨,心急如焚的蒋经国特意赶到了士林官邸,探望病重的父亲。当天台北的天气异常闷热,蒋经国一路上满脑子都是对父亲病情的忧虑。他和宋美龄一样,急切地盼望蒋介石的健康能够尽快稳定下来。不过,与宋美龄的焦虑不安相比,蒋经国表面显得更加镇静沉稳。

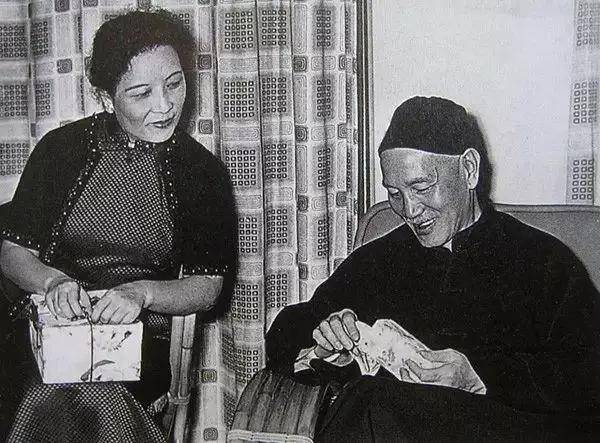

一个月前,慌乱的宋美龄曾特意从美国请来了顶尖医疗专家团队,为蒋介石进行全面治疗。美国专家们在详细检查后发现,蒋介石的肺部积水严重,占了三分之二的肺容量。专家们认为,这正是导致蒋介石病情迟迟不见好转的关键因素。专家们建议:“必须马上做肺部穿刺手术,把积水抽出,只有这样,心脏病的状况才有可能得到缓解。”

宋美龄一心想让蒋介石彻底康复。自从那场车祸发生后,蒋介石的身体状况每况愈下。那场车祸成了他们夫妻的巨大劫难,蒋介石能从阳明山车祸中幸存下来已属万幸。若非这次事故,蒋介石也不会出现心脏扩大的严重迹象。车祸的影响还波及到了他的消化系统,导致因心慌引起的便秘,进一步引发了钱副官的一次致命误操作。

在那次操作中,钱副官试图用甘油球帮助蒋介石缓解便秘,但因操作不当,粗暴地将球塞入了肛门周围的肌肉,导致肛肌溃烂并引发大出血。这两次打击——阳明山车祸和钱副官的误操作——无疑成了蒋介石健康的致命伤。

误操作发生后,蒋介石开始出现尿血症状,随后被诊断出患有前列腺炎。为了治疗,他不得不接受美国专家推荐的电疗疗法,但电疗不仅留下了难以愈合的疤痕,还导致习惯性出血的后遗症。

从1971年冬天开始,年过八旬的蒋介石频繁感冒,体力和抵抗力明显下降。散步成了难事,通常不到十分钟,他便气喘吁吁,呼吸急促,甚至说话时舌头常常不受控制地伸出,言语也变得模糊不清。

身体状况的恶化也带来了精神上的打击。蒋介石后期患上了老年性血管硬化和肺积水,这些疾病令他呼吸困难,行走时必须有人搀扶,否则极易跌倒。

蒋介石的病痛不仅折磨着他自己,也让宋美龄心力交瘁。作为第一夫人,她对权力的渴望与对蒋介石健康的期盼交织在一起。她比任何人都希望蒋介石能恢复健康,这样她在政治舞台上的地位才得以稳固。

在“控欲”这一智慧面前,宋美龄的焦急使她冒险让蒋介石接受肺部穿刺手术。手术虽成功抽出了约500毫升的肺积水,但高龄的蒋介石术后很快出现高烧,并陷入昏迷。第二天,他的尿液带大量血迹,心电图显示心脏停跳的频率和间隔逐渐增多,情况非常危急。

自此,蒋经国的神情也变得紧张起来。作为长子,他理应时刻陪伴在父亲身旁,但肩负繁重政务的他深知若疏忽政事,局势可能会更加混乱。蒋经国只能安慰自己,处理政务也是为父亲分忧,他并不擅长医学,陪伴未必能帮上大忙。他心想:“父亲经历无数战场磨难,战胜病魔只是时间问题。”然而,表面镇定的他内心其实已被震惊笼罩。

4月5日早上,蒋经国抵达士林官邸,见到父亲时惊喜地发现蒋介石竟已坐在轮椅上,面带微笑。多日未见父亲笑容的他,心中无比欢喜。汇报完政务后,父子俩又聊了一阵,蒋经国甚至觉得这位88岁的老人精神状态竟胜过自己65岁的晚辈。

谈话间,蒋介石询问了清明节及张伯苓先生百岁诞辰的相关事宜。轻松的交谈让蒋经国暂时放下忧虑,但他依旧紧盯父亲的神情,生怕累着父亲或惹他不快。

蒋经国并未察觉自己因公务繁忙和忧虑父亲病情,夜间难以安眠,脸色显得憔悴。在给父亲写的信中,常见“儿心伤痛,也不成眠”、“儿心忧苦”、“日来余心不定,夜间多梦,不能专心处理要公,烦滤已甚”等焦虑之词。

察觉儿子过分忧虑,蒋介石在聊了些家常后,突然微笑着叮嘱:“你应好好休息。”这句话让蒋经国心头一震,虽是平常话,却带着深沉的意味。他未曾想到,这竟是父亲给他的最后嘱托。当时被父亲的笑容迷惑,他更未意识到,一个长期病重的老人忽然精神振奋,往往预示着“回光返照”的时刻。

离开父亲时,蒋经国不断回想那句叮嘱,觉得虽是寻常言语,却听来格外怪异。上午上班时,他心里隐隐有种难受,安慰自己可能是天气太闷热,实际上那是一种不安的预感。

傍晚,蒋经国结束公务后第一时间返回士林官邸探望父亲。父亲的状况看似无异,但蒋经国心中涌起强烈烦躁感。离开时,他仍不忘吩咐医官给父亲服用镇静剂。

实际上,这所谓的“镇静剂”不过是一些维生素药丸。因蒋介石心脏病严重,医护人员不能给他服用真正的镇静剂,只能用这种“心理安慰剂”安抚他的情绪。

送走蒋经国后,服药的蒋介石上床休息。晚上约八点,守在病床边的副官李振民忽然发现心电图上的心搏曲线消失,屏幕只剩一条白色直线。

惊慌失措的李振民立即呼叫当班医官抢救。当晚值班的是荣民医院著名心脏外科专家俞瑞璋。察觉蒋介石病情危急,医护人员迅速通知了蒋经国和宋美龄。

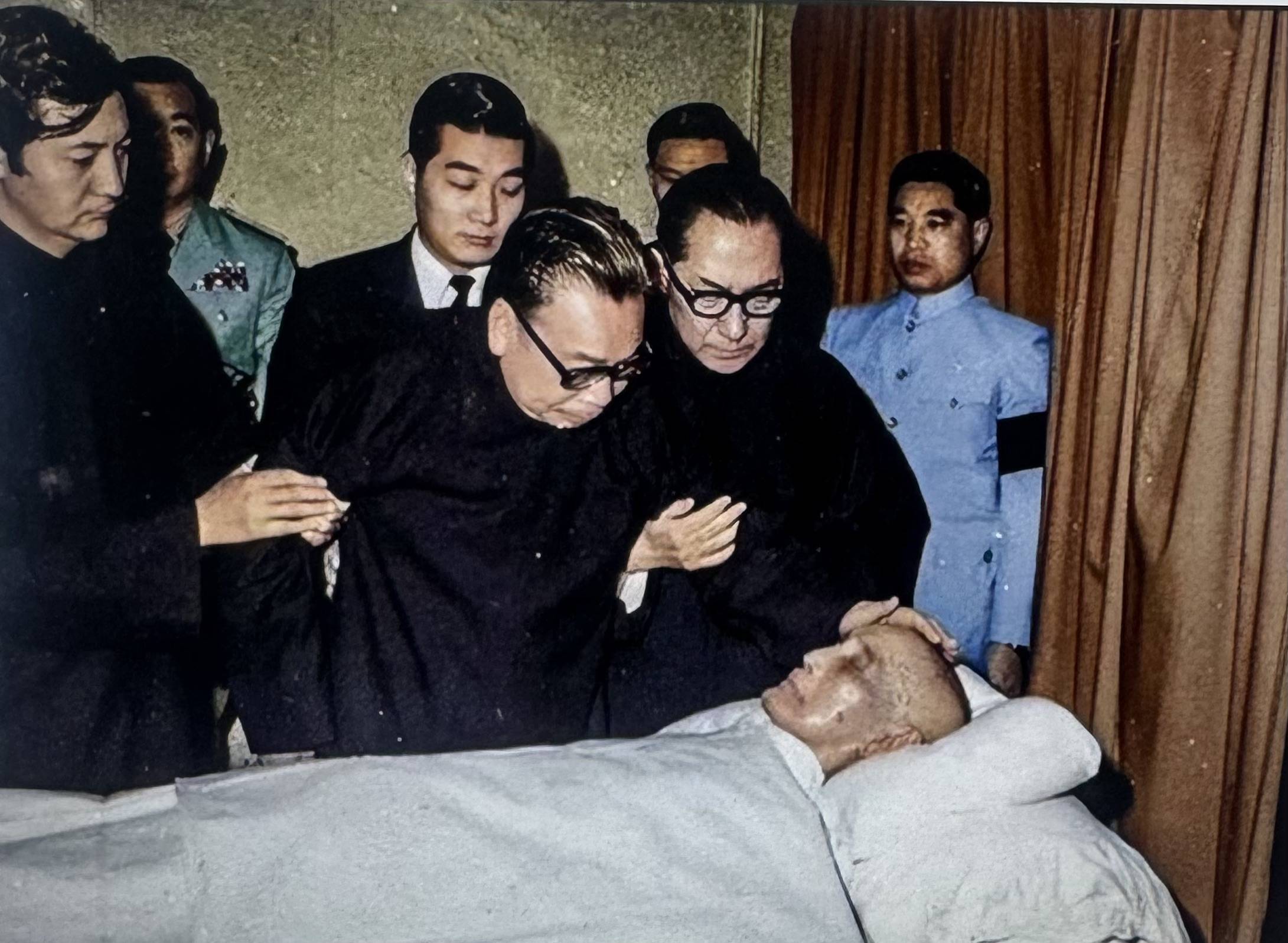

蒋经国匆忙赶到父亲病房,宋美龄也赶来。医生们正紧张进行抢救,蒋经国的心脏跟着剧烈跳动,不断注视着父亲那无表情的脸。医生告知他,蒋介石心跳不规则,血压持续下降,情势危急。

医生们施行人工呼吸,使用药物和电极直刺心肌刺激心跳。不久,蒋介石的心脏和呼吸奇迹般恢复正常,蒋经国和宋美龄终于松了口气。

然而,仅过了四五分钟,蒋介石的心跳再次停止。

当晚11点50分,蒋介石的瞳孔明显放大。瞳孔放大是临床上判定生理死亡的重要标志。消息传来,蒋经国站在房间角落,背对壁炉轻声啜泣;宋美龄则坐在病床前,面色苍白,情绪极为沉重。

随后,医疗组负责人王师揆汇报了抢救经过后,宣布停止一切抢救措施。

此时,蒋经国终于鼓起勇气走到父亲床边,望着那宛如沉睡的父亲,心如刀割,无法自持,身体几乎站立不稳。他久久啜泣着,颤抖着伸手触摸着父亲尚带余温的头,泪水夺眶而出。

消息传出后,台湾当局高层迅速赶赴士林官邸瞻仰遗容,并参与了蒋介石遗嘱的签字仪式。

早在蒋介石去世前一周,即3月26日晚,他的心脏曾短暂停跳。经过三小时的抢救,蒋介石才侥幸恢复。

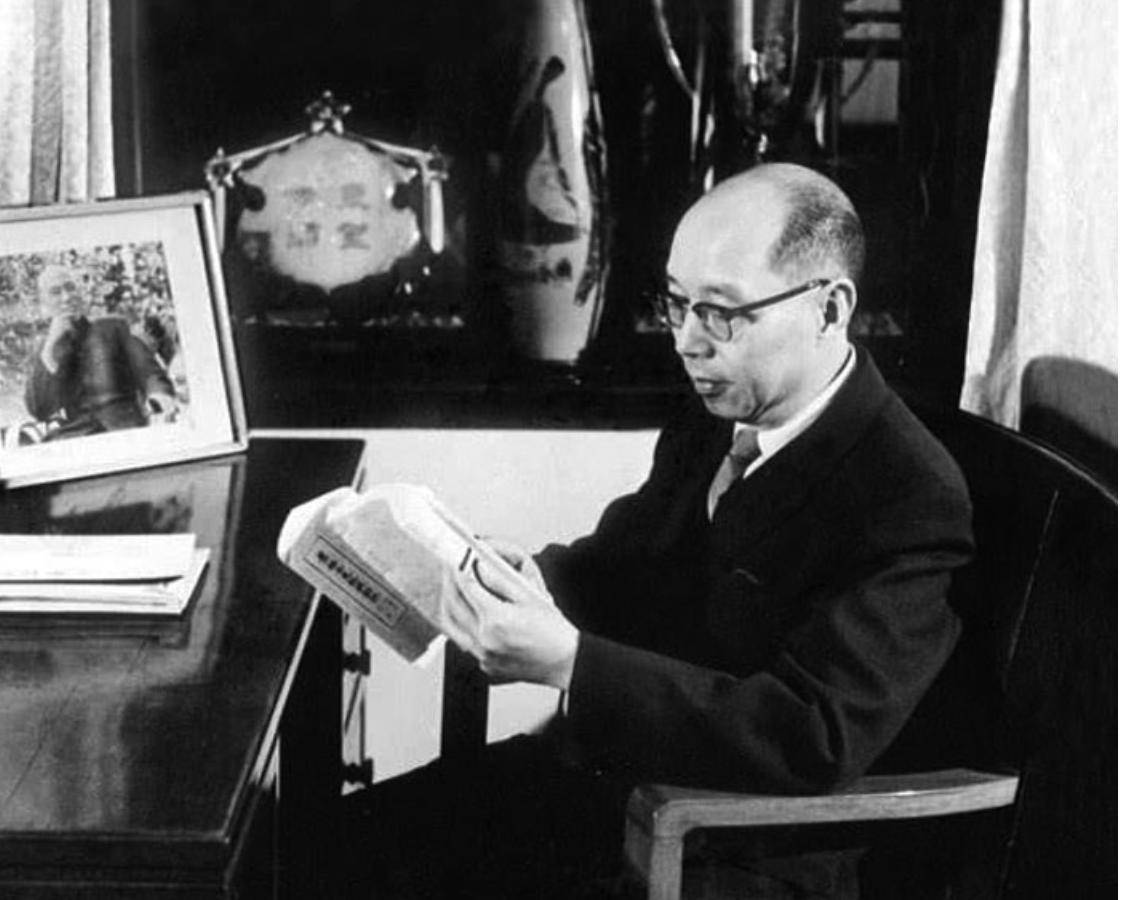

此后,他深知时日无多,特命蒋经国召集“五院院长”们前来士林官邸,口授遗嘱。

遗嘱内容明确:由行政院院长严家淦继任总统,蒋经国则担任行政院院长兼三军总司令。蒋介石特别强调党务应实行集体领导。

这份遗嘱不仅为蒋经国铺路,强调“集体领导”实际上是在削弱严家淦权力,防止权力过度集中,同时暗示扩大蒋经国的影响力。

值得注意的是,遗嘱仅涉及政治交接计划,未提及家产分配,是否因此引发宋美龄不满,外界不得而知。

遗嘱的第一位签字者是宋美龄,随后是严家淦、蒋经国及其他“五院院长”们。

面对父亲留下的遗嘱,蒋经国内心极其复杂,签字时极力忍住泪水,不让泪珠滴落在遗嘱上。

当晚,台北突降雷雨,给蒋介石的丧事增添不少困难。经商议后,决定按照宋美龄与蒋经国共同制定的方案,将灵柩冒雨送往慈湖暂厝。

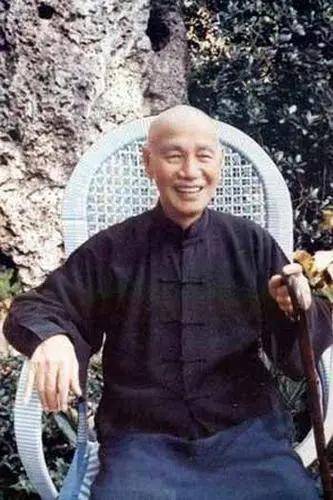

慈湖是蒋介石生前亲自选定的灵柩暂厝之地。因慈湖依山傍水,风景秀丽,与他的故乡宁波奉化溪口的景致极为相似。

上世纪60年代初,蒋介石已选定慈湖为风水宝地,并命总统府三局按照溪口蒋宅的样式,在此修建了四合院式行宫。此后,他每两年必来此小住一次。

每次驻留慈湖,蒋介石都怀揣着“未来光复大陆,再将灵柩奉安南京紫金山”的梦想。

蒋介石始终未曾放弃复兴蒋家王朝的旧梦。他的宁波籍警卫副官翁元曾回忆:临终前,蒋介石昏迷中断断续续念叨的四字是“反……攻……大……陆”,可见其念念不忘的复兴志向。

1975年4月16日,是蒋介石的大殓之日。随着灵柩盖上棺盖,这位叱咤风云数十年的重要人物终于画上了人生的句号。

蒋介石遗体未直接下葬,而是按照生前嘱托,暂时安置于慈湖的行宫内。

三年后,严家淦推荐蒋经国出任总统。蒋介石生前的政治布局终于得以实现。