中

医

护

安

康

大

暑

防

酷

暑

节

气

综

述

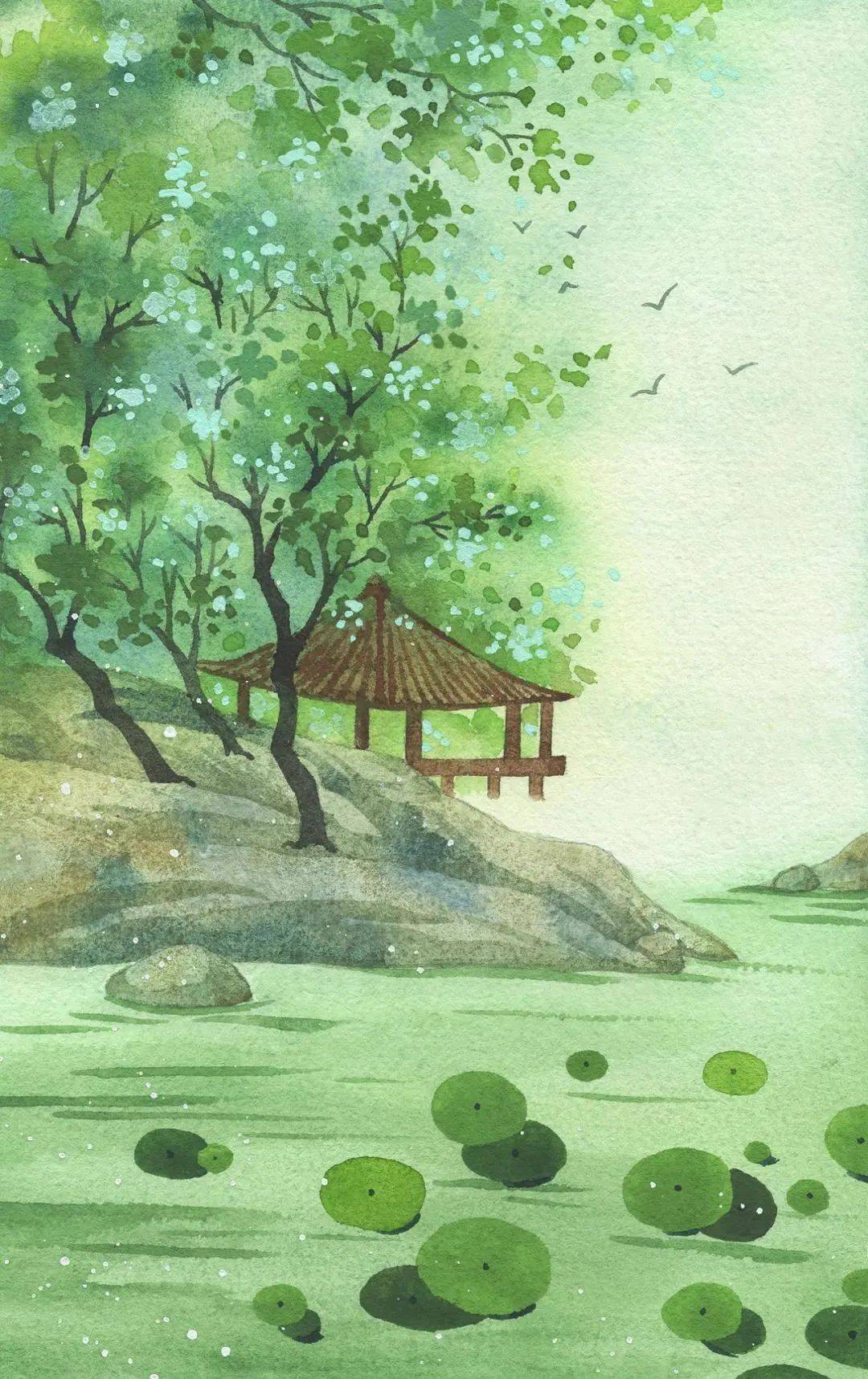

大暑是二十四节气中的第12个节气,也是夏季的最后一个节气。大暑正值“三伏天”期间,是一年中最炎热的时期,气温高、湿度大,多地会出现高温闷热的“桑拿天”。中国南方地区可能伴随雷暴、台风等天气。

大暑时节暑热与湿气交织,人体易受暑湿之邪侵犯。一方面,暑湿蕴结于肺,影响肺的宣发肃降功能,导致肺气上逆而引发咳嗽。这种咳嗽可能伴有咳痰,痰液较为黏稠,颜色可能偏黄。另一方面,人们在室内使用空调,室内外温差大,寒邪容易侵袭肌表,进而影响肺的正常功能,也会引起咳嗽,可能还伴有鼻塞、流涕等症状。

大暑养生以“顺应暑湿气候,平衡阴阳”为主,通过起居护阳、运动敛气、情志宁心,调和脏腑功能,为秋冬健康筑基。

节 气 养 生

起居养生

顺时调作息,避邪护阳气。大暑昼长夜短,起居需顺应“阳盛阴衰”的自然规律。

宜“晚睡早起”,晚上11点前入睡以养阴,早晨6-7点起床以顺阳;午后气温最高时,安排30分钟午休,既能避开暑热,又可弥补夜间睡眠不足,防止“暑伤气”导致的乏力昏沉。避免在上午10点至下午4点暴晒,外出时戴帽遮阳,防止暑热耗伤阳气;空调温度控制在26℃以上,避免直吹身体,尤其注意背部、腹部保暖,防止寒邪入侵引发感冒或关节不适;出汗后不可立即用冷水擦身,需先擦干汗,待体温稍降后用温水清洁,以免闭汗生湿。

运动养生

择时选轻动,敛汗防耗气。大暑运动需遵循“避热就凉、适度敛汗”原则,避免过度消耗阳气。

选择清晨或傍晚气温较低时运动,以散步、太极拳、八段锦等轻度运动为主,避免跑步、球类等剧烈运动导致大汗淋漓(中医认为“汗血同源”,过度出汗易伤津耗气)。

运动后及时补充淡盐水或绿豆汤,不可立即喝冰饮;若出汗较多,可喝少量温粥养胃气;运动后避风,待身体平复后再洗澡,防止湿邪乘虚而入。

情志养生

静心宁神,疏肝泻火。夏季“心主令”,大暑暑热易扰动心神,导致心烦、易怒、失眠,需注重“养心安神”。

高温时尽量保持心态平和,可通过听舒缓音乐、冥想或闭目养神缓解烦躁,做到“心静自然凉”;避免与人争执,防止“怒伤肝”加重体内燥热。若情绪压抑,可到公园散步呼吸新鲜空气,或通过书法、绘画等轻活动转移注意力;傍晚可在树荫下与人闲谈,疏解压力,避免“情志内郁”化火伤津。

节 气 饮 食

清热解暑

暑热易耗伤人体津液,导致口干舌燥、心烦口渴,需适当食用清热生津的食物:

绿豆:性凉味甘,能清暑热、利水湿,是大暑经典食材,可煮绿豆汤(少糖),但脾胃虚寒者需适量,避免过凉伤脾。

西瓜:味甘性寒,能解暑热、利小便,被称为“天然白虎汤”,但不可过量,以免寒凉伤胃。

荷叶:性微苦平,可清暑利湿,用荷叶煮粥或泡茶,既能解暑,又能助脾胃运化。

健脾祛湿

湿邪易困脾,导致食欲不振、腹胀腹泻,饮食需兼顾祛湿与健脾:

薏米:性凉味甘,能健脾渗湿,可与红豆同煮(红豆性平,中和薏米凉性),适合湿气重者。

冬瓜:性凉味甘淡,能清热利水、消肿,冬瓜海带汤是大暑祛湿佳饮,且不损伤脾胃阳气。

生姜:性温味辛,能温脾散寒、化湿,暑天贪凉后可喝生姜水,缓解脾胃受寒引起的腹痛腹泻。

忌贪寒凉

大暑易贪食冰饮、冰镇水果,但中医认为“形寒饮冷则伤肺”,过度寒凉会损伤脾胃阳气,导致湿邪内停:避免直接食用从冰箱取出的食物,可放置至室温再吃。可适量吃温性水果如荔枝、龙眼(每天不超过5颗),补充能量,平衡暑热导致的阳气外浮。晚餐可喝小米粥、山药粥等温补脾胃的食物,助脾运化,对抗湿邪。

节 气 民 俗

饮伏茶

肺热者可饮桑菊茶(桑叶5g+菊花5g+甘草3g),慢性肺病患者避免过凉,可加少量陈皮理气。

晒伏姜

是三伏天把生姜切片暴晒,做成驱寒暖身的食材,冬天用来泡茶或煮汤,帮助预防感冒和寒气。通俗来说,即“夏天晒姜,冬天用”。

送大暑船

以浙江台州葭沚镇最盛。当地打造纸船,载着祭品巡游后焚烧,寓意送走“五圣”(传说中的邪神),祈求消除灾病、五谷丰登,仪式融合了民俗与信仰,至今延续。

节 气 诗 词

大暑【宋】曾几

赤日几时过,清风无处寻。

经书聊枕籍,瓜李漫浮沉。

兰若静复静,茅茨深又深。

炎蒸乃如许,那更惜分阴。

【诗词赏析】此诗描绘了大暑时节的酷热,红日高悬,清风难觅。诗人以书为枕,闲看瓜果在水中浮沉,身处幽静的寺院或深深的茅屋,在这般炎热天气下,虽感酷热难耐,却也生出一种对时光的独特感悟,不再过于珍惜这酷热中的光阴,体现出一种无奈又略带豁达的心境。

供稿:泉州市中医院