肺结节:读懂CT报告,驱散你的恐慌

“肺结节”三个字,如同晴天霹雳,瞬间击溃多少人的平静,脑海中只剩下一个念头:这究竟意味着什么?答案,往往就隐藏在CT报告那几行看似枯燥的文字里,只是你,或许尚未学会如何解读。

近年来,随着体检的普及,“肺结节”一词变得越来越常见,甚至连以往身体硬朗的农村老人,也在CT检查中“意外发现”肺部结节。一听到“肺上长了东西”,许多人便惊慌失措,生怕这是癌症的前兆。然而,真相远比想象中复杂得多。

首先,必须牢记:肺结节不等同于肺癌。 “结节”本身就是一个中性词,如同“包块”一般,既可以是良性的,也可能是恶性的。医生之所以不愿轻易下定论,并非推诿责任,而是因为肺结节的性质复杂,需要综合评估才能做出准确判断。 一口断定为癌,反而是不负责任的行为。

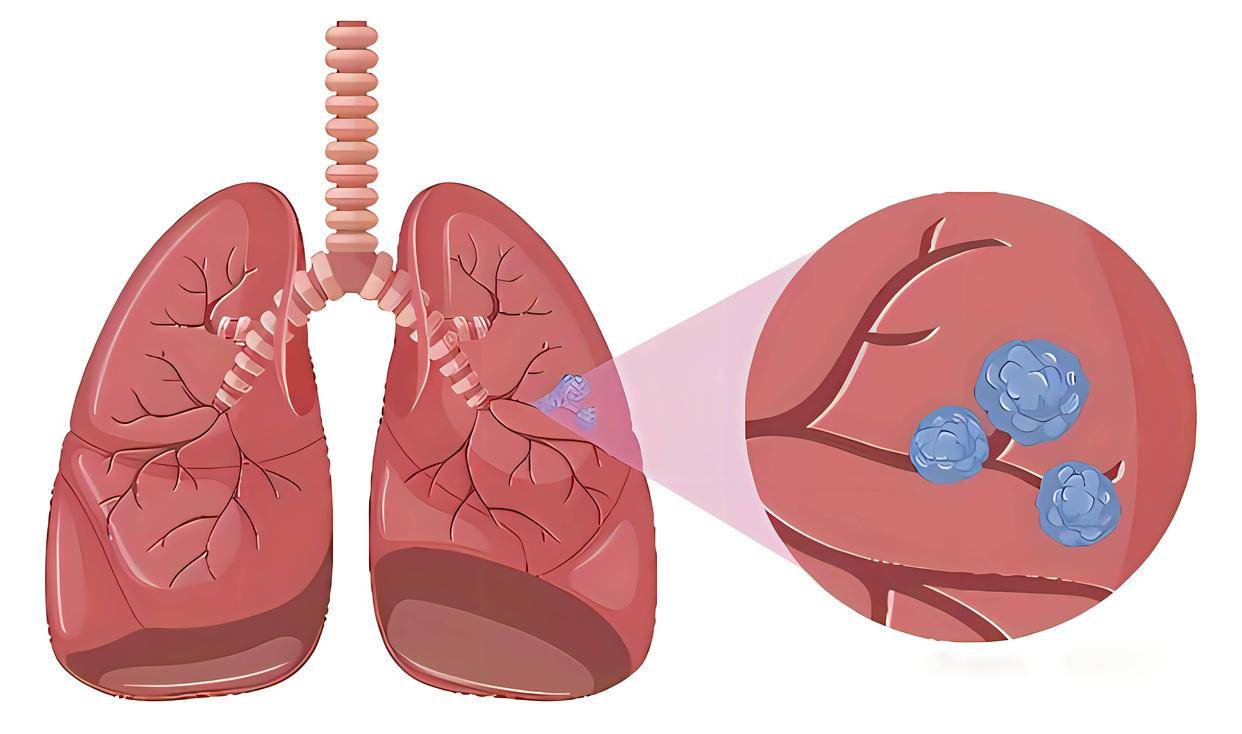

然而,的确存在一小部分肺结节是早期肺癌的“伪装”。 这正是我们学习解读CT报告意义所在。报告中,隐藏着许多关键信息。

CT报告中的“暗号”:大小、密度,及其他细节

结节的大小,是判断良恶的重要标准之一。一般来说,较小的结节(例如小于5毫米)通常预后较好,但并非绝对。 这仅仅是众多判断因素中的一个维度而已。

更关键的信息,往往隐藏在更细致的描述中。例如,“实性结节”、“磨玻璃影”、“混合密度”等术语,看似晦涩难懂,实则蕴含着巨大的差异。

“实性结节”的密度与正常肺组织相似。如果边缘光滑、无毛刺,通常问题不大;但若出现“毛刺”、“分叶”等描述,则风险会显著增加。

“磨玻璃结节”,近几年备受关注,影像表现如同薄雾般的阴影。这类结节生长通常较慢,但部分“纯磨玻璃”结节,特别是直径超过10毫米、稳定不消、结构复杂的,则需要警惕早期肺腺癌的可能性。

“混合密度结节”,兼具实性和磨玻璃影成分,恶性风险更高。一旦报告中出现“混合密度结节”,且尺寸超过1厘米,务必提高警惕,及时就医。

为何医生有时含糊其辞?并非他们不愿说明,而是担心患者听不懂而过度恐慌,毕竟一时难以判断结节的精准性质。

农村地区,很多人将“肺结节”等同于“死刑判决”,这种误解非常普遍。事实上,超过一半的肺结节都是良性的,有些甚至只是陈旧炎症留下的痕迹,长期保持稳定,不会造成任何问题。 然而,由于缺乏医学常识,许多人背负着巨大的心理压力,甚至整夜失眠,反而损害了自身免疫力。

一位60多岁的农村阿姨,体检发现“右肺上叶磨玻璃样结节,直径7毫米,边界清晰”,医生建议三个月后复查。 她因此茶饭不思,终日惶恐不安。三个月后复查,结节毫无变化,仍为良性。 她说:“这三个月,我比得病还难受。” 这个故事足以说明,掌握一定的医学常识,能够有效避免不必要的痛苦。

影响肺结节风险的因素:生活习惯与饮食

除了影像学特征,个人的生活习惯也会影响肺结节的风险。长期吸烟、接触粉尘、厨房油烟过重等,都会增加肺部结节的发生率和恶性风险。 家族有肺癌病史者,更需定期复查,切勿掉以轻心。

饮食方面,研究发现,高盐、高脂、腌制食物摄入过多的人群,肺部结节恶变的可能性略高。 这并非说吃一次腌菜就会得病,但长期大量摄入,则需引起注意。

情绪与肺部健康也息息相关。“气着了,肺都疼”并非无稽之谈,不良情绪对已有的潜在风险结节而言,无疑是雪上加霜。

面对肺结节,最重要的三件事:看懂报告、定期复查、合理生活。

切勿一发现结节就急于手术,也切勿置之不理。应根据风险分级,理性应对。医生并非神仙,无法一眼看穿一切,但CT报告却能提供诸多线索。

报告中出现“边缘光滑”、“密度均匀”、“钙化”等字样,则基本可以放心;而出现“分叶征”、“毛刺征”、“血管聚集”、“胸膜牵拉”等描述,则需提高警惕,按时复查。

建议您主动学习解读CT报告的相关知识。 这远比盲目猜测、杞人忧天要有效得多。

农村老百姓讲究“听明白话、看明白病”。医生有时说话谨慎,但CT报告不会撒谎,它如同窗户一般,清晰地展现肺部的真实情况。

肺结节并非洪水猛兽,它是身体发出的信号。 正确解读,是抓住机会;误读信息,则可能引发不必要的恐慌。 学会解读CT报告,是每位中老年人健康生活中的必修课。

温馨提示:本文仅供科普,不构成诊断和治疗建议。肺结节类型复杂,个体差异巨大,如有不适或报告异常,请及时就诊于正规医院,接受专业医生的评估,切勿自行判断,更不要盲目恐慌。

(参考文献略)

"