在现代社会,近视已成为困扰众多人的视力问题,而在医学技术相对落后的古代,中医药在防治近视眼病方面积累了丰富的经验,其中中医药眼膏疗法独具特色,为我们提供了宝贵的研究思路。

古代对近视眼病认知与眼膏疗法的兴起

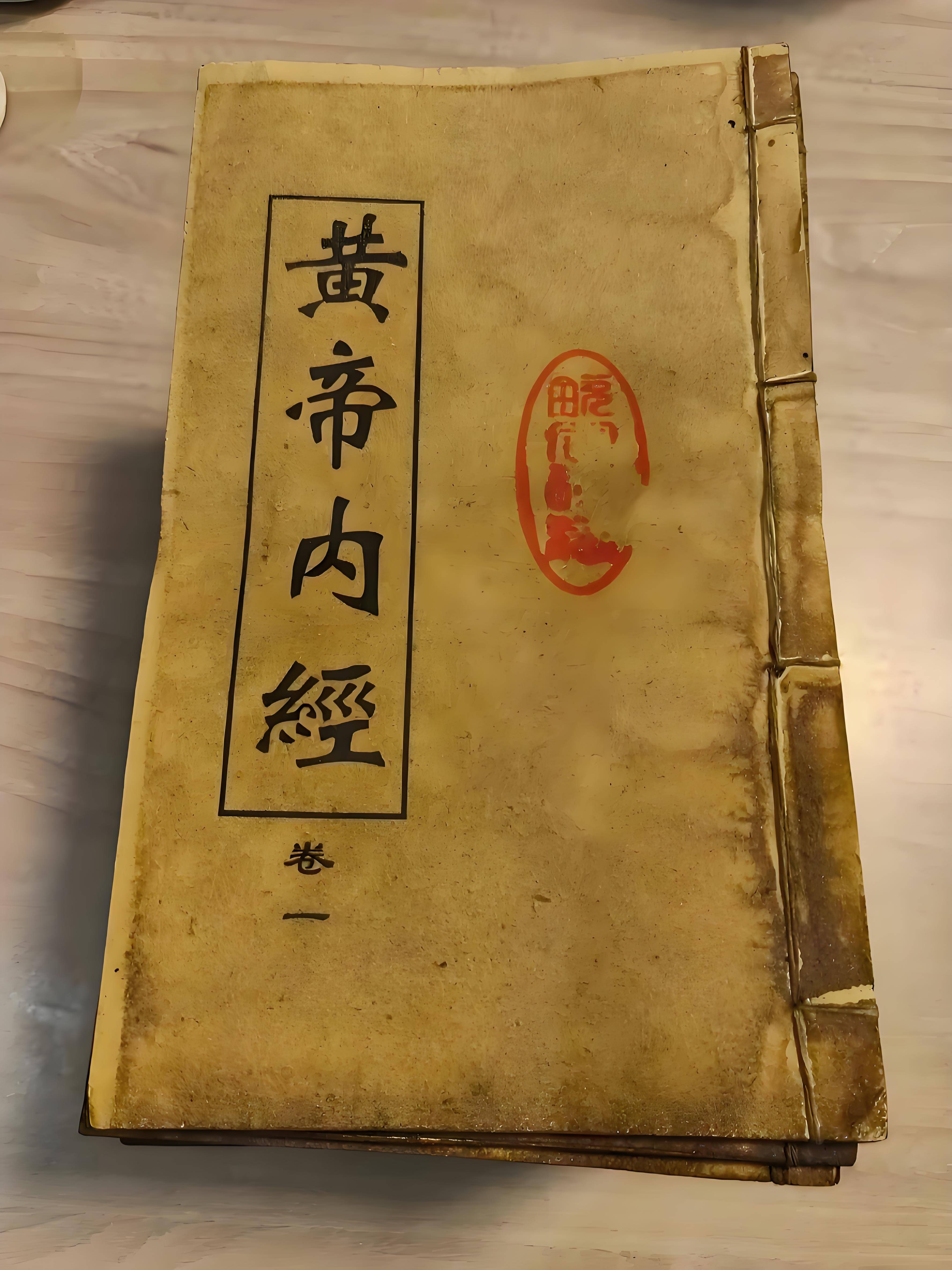

古代中医虽无“近视”这一确切术语,但对其症状早有认识,将其归为“能近怯远症”范畴。中医理论认为,眼与全身脏腑经络联系紧密,《灵枢·大惑论》指出“目者,五脏六腑之精也” ,眼部的健康依赖于脏腑精气的滋养。当肝肾不足、气血亏虚,或长期过度用眼,导致眼部经络气血不畅时,就容易引发近视眼病。如唐代孙思邈在《备急千金要方》中提出,爱食生、爱食五辛(蒜、葱、兴渠、韭、薤)、夜读细书等都是引发眼疾、近视眼的原因。

随着对眼疾认识的深入,中医药眼膏疗法逐渐兴起。眼膏作为一种外用剂型,具有直接作用于眼部、药效迅速的特点,能有效缓解眼部不适症状,改善视力。其历史可以追溯到久远的年代,虽早期的眼膏配方和制作工艺相对简单,但为后世的发展奠定了基础。

古代中医药眼膏的药物组成与配方原理

古代中医药眼膏的药物组成丰富多样,多选取具有清肝明目、养血滋阴、通络化瘀等功效的天然药材。在众多药材中,决明子是常用的一味。决明子味甘、苦、咸,性微寒,归肝、大肠经,具有清肝明目、润肠通便的功效。《本草纲目》记载:“决明子,除肝胆风热,淫肤白膜,青盲。”将决明子用于眼膏中,可有效清除眼部的风热之邪,改善视力。

菊花也是常见的眼膏用药。菊花味辛、甘、苦,性微寒,归肺、肝经,能散风清热、平肝明目、清热解毒。其清肝明目的功效对于缓解眼部疲劳、治疗视物不清有显著效果,常与决明子等配伍使用,增强眼膏的清热明目之力。

此外,黄连、黄柏等清热燥湿药物也常被用于眼膏配方。黄连大苦大寒,清热燥湿、泻火解毒之力较强,尤善清胃火、心火及肝火,对于因肝火上炎导致的眼部红肿热痛、视力下降等症状有很好的疗效;黄柏苦寒,清热燥湿、泻火解毒、退热除蒸,可辅助黄连增强眼膏的清热功效,还能兼顾下焦湿热可能对眼部产生的影响。

珍珠、玛瑙等矿物质类药材在古代眼膏中也有应用。珍珠味甘、咸,性寒,归心、肝经,有安神定惊、明目消翳、解毒生肌、润肤祛斑的作用,对于眼部翳障、视物模糊等有独特疗效;玛瑙味辛、性寒,有清热明目除翳之效,能辅助其他药物改善眼部的各种病变。这些矿物质类药材经过特殊炮制后,研磨成极细粉末加入眼膏中,利用其细腻质地和独特药效,直接作用于眼部,促进眼部组织的修复和视力的改善。

从配方原理来看,古代中医药眼膏遵循中医整体观念和辨证论治原则。针对不同病因和症状,通过合理配伍药材,达到调节眼部气血、滋养肝肾、清热泻火等目的。例如,对于肝肾阴虚导致的近视,眼膏配方中会重用滋养肝肾的药物,如熟地黄、山茱萸等,配合明目药材,以达到标本兼治的效果;对于因肝火上炎引起的近视,着重使用清肝泻火的药物,如决明子、菊花、黄连等,以清泻肝火,缓解眼部症状。

古代中医药眼膏的制作工艺

古代中医药眼膏的制作工艺十分考究,虽因时代和地域不同存在一定差异,但总体上都遵循严格的流程,以确保眼膏的质量和疗效。

药材的采集是制作眼膏的第一步。古人非常注重药材的产地、采集时间和采集方法,认为只有在适宜的条件下采集的药材,才能保证其药效。例如,决明子一般在秋季果实成熟时采收,此时其有效成分含量最高;菊花则多在霜降前后花正盛开时采摘,以保证其药用价值。采集后的药材需进行严格的筛选和清洗,去除杂质和非药用部分,确保药材的纯净度。

炮制是制作眼膏的关键环节。不同的药材有不同的炮制方法,如炒、炙、煅、蒸等。决明子通常需要炒制,炒后的决明子寒性缓和,质地酥脆,易于粉碎和煎出有效成分,同时增强了清肝明目的作用;黄连常酥脆酒炙法,酒能引药上行,使黄连更好地发挥清上焦火热、明目之效;珍珠则需经过研磨、水飞等特殊炮制方法,将其制成极细粉末,以便于在眼膏中均匀分散,更好地发挥药效。

制作眼膏时,先将炮制好的药材按配方比例称取,然后将部分药材进行煎煮。一般选用质地坚硬、有效成分不易溶出的药材,如决明子、黄连等,加适量清水,用文火长时间煎煮,使药材中的有效成分充分溶出。煎煮过程中要注意火候和时间的控制,避免药材的有效成分被破坏。

煎煮后的药液经过滤,去除药渣,得到澄清的药液。将药液浓缩,使其达到一定的浓度,为后续与其他药材混合做好准备。同时,将一些质地较轻、挥发性较强的药材,如菊花等,采用蒸馏等方法提取其有效成分,备用。

接着,将浓缩后的药液与其他药材粉末,如珍珠粉、玛瑙粉等,以及适量的赋形剂混合。赋形剂的选择十分重要,古代常用的赋形剂有蜂蜜、凡士林等。蜂蜜具有滋润、解毒、调和药性的作用,同时能使眼膏质地细腻,易于涂抹;凡士林则具有良好的润滑性和保湿性,能使眼膏在眼部停留时间更长,持续发挥药效。将这些成分充分搅拌均匀,使药物与赋形剂完全融合,形成细腻、均匀的膏体。

最后,将制成的眼膏装入特制的容器中,密封保存。古代常用的容器有陶瓷罐、玻璃瓶等,这些容器能有效防止眼膏变质,保持其药效。在保存过程中,要注意避免阳光直射、高温潮湿等环境因素的影响,确保眼膏的质量稳定。

古代中医药眼膏治疗近视眼病的应用方法

在古代,使用中医药眼膏治疗近视眼病时,有着一套规范且细致的应用方法。使用前,患者需先清洁眼部,通常用温水浸湿干净的纱布或棉球,轻轻擦拭眼部周围,去除眼部的污垢和分泌物,以保证眼膏能够更好地接触眼部组织,发挥药效。

涂抹眼膏时,患者一般采取仰卧位或坐位,头部微微后仰。医者或患者本人会用干净的玻璃棒或手指(需先洗净并消毒)蘸取适量眼膏,轻轻涂抹于眼睑内。涂抹时动作要轻柔,避免损伤眼部组织。将眼膏均匀地涂抹在眼睑内后,轻轻闭上眼睛,使眼膏在眼部均匀分布,并轻轻转动眼球,使眼膏能够充分接触眼球表面和眼内组织,促进药物的吸收。

涂抹眼膏的频率和剂量会根据患者的病情和体质进行调整。对于病情较轻的患者,一般每日涂抹2 - 3次,每次涂抹的剂量以能覆盖眼睑内面为宜;对于病情较重的患者,则可能需要增加涂抹次数,每日4 - 5次,剂量也可适当增加。但在使用过程中,需密切观察患者的反应,如出现眼部红肿、疼痛加剧、过敏等不适症状,应立即停止使用,并采取相应的处理措施。

除了直接涂抹眼膏,古代医家还会结合眼部按摩来增强治疗效果。在涂抹眼膏后,医者会指导患者进行简单的眼部按摩。常用的按摩方法包括揉按睛明穴、攒竹穴、四白穴、太阳穴等眼周穴位。以揉按睛明穴为例,用食指指腹轻轻按压睛明穴,每次按压1 - 2分钟,力度适中,以患者感觉微微酸胀为宜。通过按摩这些穴位,可以促进眼部的血液循环,疏通经络,增强眼膏的药效,缓解眼部疲劳,改善视力。

古代中医药眼膏治疗近视眼病的案例与医家观点

在古代医籍中,不乏中医药眼膏治疗近视眼病的成功案例。虽然这些案例的记载可能相对简略,但依然能为我们了解古代眼膏疗法提供珍贵的参考。如某医案记载,一位年轻书生因长期刻苦读书,出现视物模糊、近视症状,经医家诊断为肝肾不足、气血亏虚所致。医家为其配制了一款含有熟地黄、枸杞子、决明子、珍珠等药材的眼膏,嘱咐其每日按时涂抹,并配合眼部按摩和中药内服调理。经过一段时间的治疗,书生的视力逐渐得到改善,视物模糊症状明显减轻。

历代医家对中医药眼膏治疗近视眼病也有着深刻的见解。他们认为,眼膏疗法作为一种局部治疗手段,能够直接作用于眼部病变部位,快速缓解眼部症状,与中药内服等整体调理方法相互配合,可达到更好的治疗效果。明代医家傅仁宇在《审视瑶函》中指出,对于眼疾的治疗,应“内外兼治”,眼膏外用可“直达病所”,迅速消除眼部的红肿疼痛、翳障等症状,同时配合内服中药,从整体上调理人体的脏腑功能,滋补肝肾,益气养血,从而达到标本兼治的目的。

古代医家还强调,在使用眼膏治疗近视眼病时,要根据患者的具体情况进行辨证论治。不同患者的病因、病机和体质不同,所使用的眼膏配方和治疗方法也应有所差异。例如,对于体质偏热、肝火旺盛的患者,在眼膏配方中应加重清热泻火药物的用量;对于体质虚寒、肝肾不足的患者,则应侧重于使用滋补肝肾、温阳益气的药物。只有做到辨证精准、用药得当,才能充分发挥眼膏的治疗作用,取得良好的疗效。

古代中医药眼膏疗法对现代的启示

古代中医药眼膏疗法蕴含着丰富的中医理论和实践经验,为现代近视防治提供了诸多启示。其独特的药物配方和制作工艺,为现代眼科药物研发提供了宝贵的资源。现代研究可以借鉴古代眼膏的药材选择和配伍原理,运用现代科学技术对其进行深入研究,开发出更加安全、有效的新型眼科药物。

古代眼膏疗法强调的局部用药与整体调理相结合的理念,也符合现代医学的综合治疗原则。在现代近视防治中,除了采用光学矫正、手术治疗等方法外,也可以结合中医的整体调理思想,通过中药内服、针灸、推拿等手段,从整体上调节人体的生理功能,改善眼部的血液循环和营养供应,辅助治疗近视。

古代医家在使用眼膏治疗近视眼病时,注重观察患者的个体差异和病情变化,进行辨证论治。这种个性化的治疗理念在现代依然具有重要意义。现代医学也越来越强调个性化医疗,根据患者的年龄、性别、体质、病情等因素制定个性化的治疗方案,以提高治疗效果。古代中医药眼膏疗法的辨证论治思想为现代个性化近视防治提供了有益的借鉴。

古代中医药眼膏治疗近视眼病的历史源远流长,其在药物组成、制作工艺、应用方法等方面积累了丰富的经验,为现代近视防治提供了宝贵的历史借鉴和启示。深入研究古代中医药眼膏疗法,有助于我们更好地挖掘中医药在眼科领域的潜力,为解决现代社会日益严重的近视问题贡献力量 。