二战时期,世界历史的混乱篇章

二战,无疑是世界历史上最为动荡的时期之一。它不仅波及了61个国家,还让8个大国直接卷入其中,世界格局发生了深刻的变化。战时,全球政治局势极度紧张,经济普遍遭遇严重的通货膨胀,领土争端层出不穷。尽管二战仅持续了六年,但它的影响力却远远超出了当时的预期,直到今天,这段历史依旧影响着世界的政治与经济。

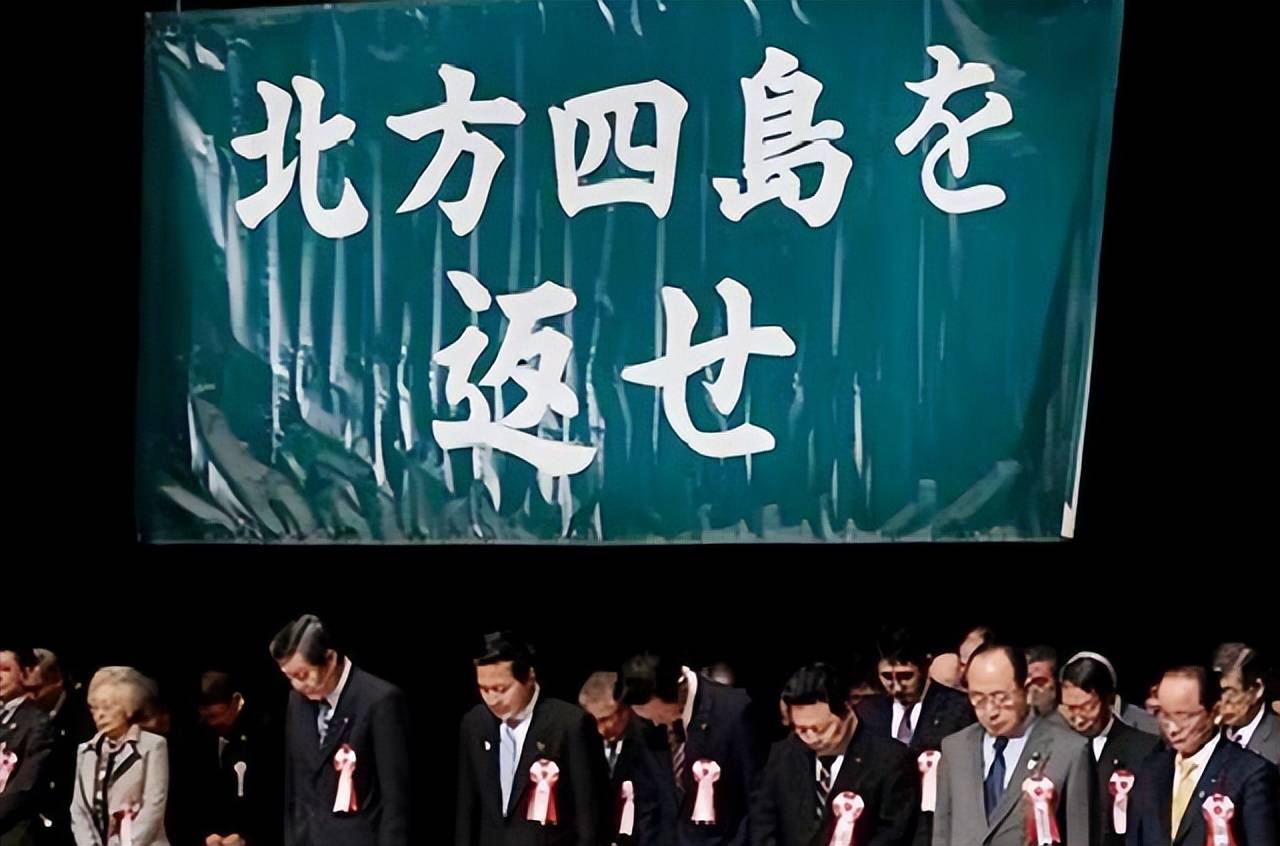

在战争期间,不少重要协议和条约的签订,例如《巴黎和约》、《雅尔塔协议》和《大西洋宪章》等,体现了明显的大国霸权主义。这些协议往往带有强权政治色彩,严重损害了多个国家的主权、独立性以及领土完整。这些问题至今未得到彻底解决,尤其是俄罗斯与日本就北方四岛的争议,依然没有定论。

北方四岛:一块“寸土寸金”的宝地

北方四岛,原名南千岛群岛,位于太平洋西北部,是千岛群岛的一部分。这个群岛的总面积达到5038.33平方公里,岛屿的自然风光如诗如画,气候宜人,因此被誉为“世外桃源”。然而,这片美丽的土地,背后却隐藏着无数复杂的政治博弈。

南千岛群岛不仅仅因其自然资源而显得极为珍贵,更因其独特的军事战略地位,成为了各国争夺的焦点。它处于太平洋火山带的核心区域,周围资源丰富,既有丰富的矿产资源,又有丰富的海洋资源,北邻鄂霍次克海,东接择捉海峡,西面则遥望北海道。书中有这样一句话评价它:“虽然是弹丸之地,却是名副其实的寸土寸金。”但正是因为这片土地的巨大战略价值,才使得领土争端一直未曾平息。

二战后的领土重划与北方四岛争端

二战的胜利让世界格局发生了剧变。1945年,反法西斯战争的胜利宣布了日本的无条件投降。根据《雅尔塔协定》中的相关条款,苏联要求日本放弃对千岛群岛和库页岛的领土权,进而将南千岛群岛的主权转交给苏联。这一协议,成为了二战后新国际秩序的象征。然而,随着冷战的爆发和国际形势的变化,关于南千岛群岛的主权问题再度成为了大国博弈的焦点。

俄日争夺:从历史到冷战

早在18世纪,俄罗斯和日本便开始在千岛群岛上进行开发和争夺。1779年,俄罗斯的沙皇叶卡捷琳娜二世发布命令,宣布对千岛群岛北部的岛屿拥有主权,并强制将岛屿上的居民纳入俄罗斯国籍。同时,日本看到千岛群岛丰富的自然资源及其重要的战略位置,也开始向这一地区扩张,并派遣军队驻扎。

自此,俄日两国在千岛群岛的争端便持续不断。直到1855年,二者才通过签署《日俄和亲通好条约》,在某种程度上划定了领土界限。条约规定以乌鲁普岛和伊图鲁浦岛之间的海峡为界,千岛群岛以南归日本,北部归俄罗斯。然而,这个条约并未彻底解决争端,反而为日后更多的冲突埋下了伏笔。

进入1875年后,随着明治维新时期的到来,日本加速了对北海道的开发,并提出要“收回整个千岛群岛的主权”。为了安抚俄罗斯,日本在《萨哈林岛、千岛群岛交换条约》中同意将萨哈林岛归俄罗斯,而北千岛群岛则归日本。这一条约使日本的领土向北扩展至接近俄罗斯的远东地区。

二战后的局势变化与北方四岛争端再起

二战的爆发和随之而来的法西斯轴心国的侵略,使得全球政治格局更加复杂。在战争初期,纳粹德国屡次在欧洲战场取得胜利,给英法两国带来了巨大压力,甚至无法有效牵制法西斯势力的扩展。与此同时,日本受到纳粹德国的鼓舞,向中国和俄罗斯发动进攻,并屡获战果。然而随着美、苏等国的反攻,战争局势逐渐逆转。

1945年,二战的胜利国——美、英、苏三国的领导人在克里米亚半岛举行了历史性的“雅尔塔会议”。会议中,签订了一系列决定战后各国利益分配的协议。其中一个重要条款就是要求日本交还其占领的北方四岛主权给苏联。从此,俄罗斯与日本之间关于北方四岛的争端,再次升温。

北方四岛的战略意义与资源价值

北方四岛的地理位置极为重要,它位于太平洋冷暖流交汇处,海域鱼类资源丰富,因此被誉为“鱼类宝库”。此外,经过二战后期的勘探,发现这些岛屿蕴藏着大量贵金属资源,包括金、银、铝土矿等,这些资源的经济价值不可估量。最重要的是,北方四岛是苏联远东地区通往太平洋的唯一重要海上通道,这对苏联来说意义重大。

冷战初期的博弈:美苏对峙与北方四岛问题

随着二战结束,世界出现了美、苏两大超级大国的对立局面。为了限制苏联在太平洋的扩张,美国开始在北方四岛问题上暗中支持日本。此时,两国之间的谈判成为了唯一的选择。

关于北方四岛的主权问题,两国经历了三次关键性谈判。第一次发生在冷战前夕,日本政界曾积极游说苏联归还北方四岛,但苏联的回应却让日本陷入了困境。在第二轮谈判中,苏联提出部分归还岛屿的方案,但由于美国的干扰,谈判进展缓慢。直到第三次谈判,苏联提出的条件更为严苛,要求日本缔结和平条约并撤出所有外国驻军。面对这一条件,日本拒绝了苏联的提议。

结局:历史遗留问题的延续

尽管冷战结束,苏联解体,日本经济飞速发展,但北方四岛争端依然存在,成为俄罗斯与日本之间无法忽视的历史遗留问题。如今,日本每年依然会任命驻北方四岛的官员,然而,至今这些官员何时能真正开展工作,仍是个未知数。