2005年,在福建东山县图书馆,退休教师林如东从自己的小包里拿出一张已经折叠过的纸,展开后递给图书馆馆长,请他与自己一同研究这张纸上的内容。

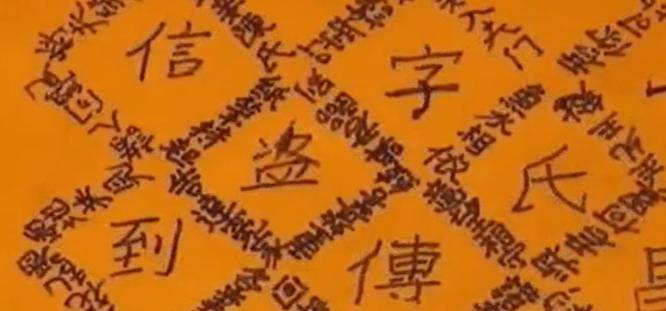

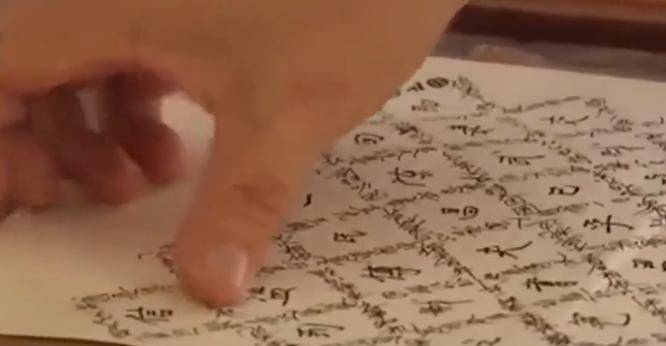

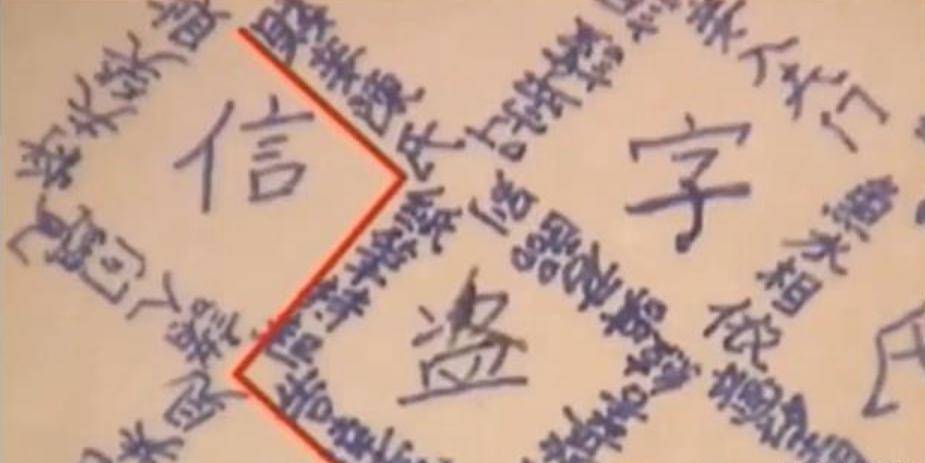

这张纸已经有些泛黄,显示出岁月的痕迹。字迹密集,大小不一,排列成整齐的菱形图案。林如东开口说道:“这是我在母亲遗物中发现的,看上去像是一封旧信。我数了一下,总共有441个汉字,虽然这些字我都认得,但却不知道从哪儿开始读,也无法理解它们到底想表达什么。”

林老师的话引起了馆长的兴趣。毕竟林老师退休前是语文教师,竟然也有不懂的字句?游馆长将目光集中在那张发黄的纸上,试图找出其中的规律。纸上密密麻麻的字,排列成41个大小均匀的菱形,每个菱形中央都有一个大字。馆长仔细观察,试图从这些字之间找出逻辑联系,可无论是大字还是小字,似乎都没有形成可以理解的语句。

游馆长若有所思,低声说道:“这写作的方式,难道……”他皱着眉,话未说完,眼中闪过一丝疑惑。他心里隐约想到了一些可能,但又觉得这似乎不太可能。

“游馆长,您在想什么呢?不管是否正确,都可以告诉我,我们一起探讨。”林老师看着馆长,期待着他的想法。

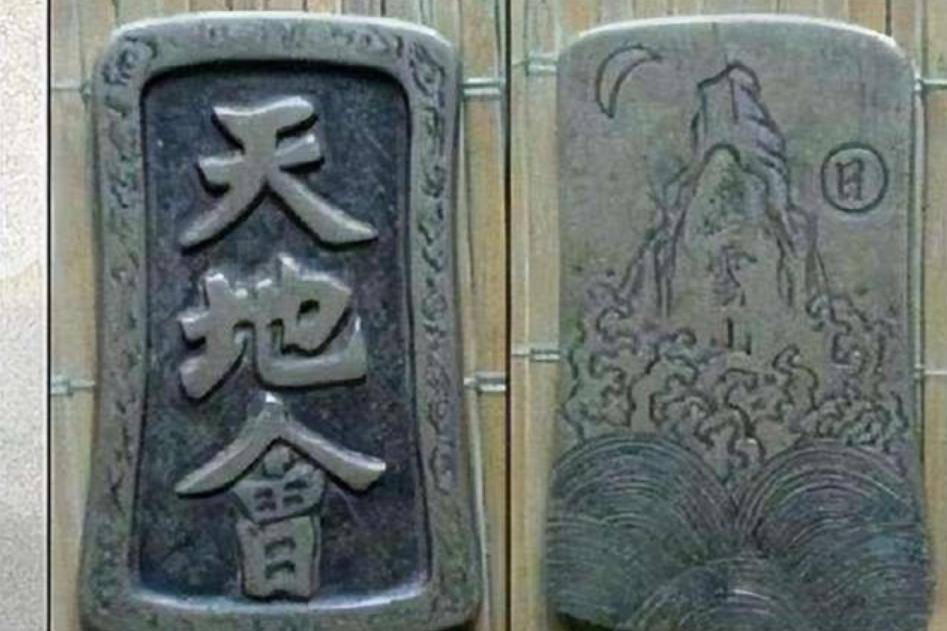

“嗯……我想到的,是天地会的暗语。你看,这些字之间有的顺序是正向的,有的又是反向的,看起来像天地会的切口。”游馆长将他的发现指给林老师看。

林老师笑了:“天地会?影视剧里的那个‘左脚反复,右脚清明’的天地会?”他的话带着一丝玩笑。“游馆长,难道你是说,这张纸藏着一张天地会的藏宝图?”林老师并不真信,毕竟从来没听说过母亲与天地会有任何关系。

而且天地会的存在早在明清时期,如今已是二十一世纪,这种可能性几乎为零。

游馆长却认真地说道:“其实,倒不无可能。”他继续解释,天地会曾在福建东山一带活跃过,这一地区也曾有不少天地会成员。

林老师本能地想笑,但游馆长作为一位历史文化的专家,他的推测让林老师开始认真思考这背后的可能性。于是,林老师决定深入研究天地会的暗语规律,看看能否解开这张纸上文字的谜团。

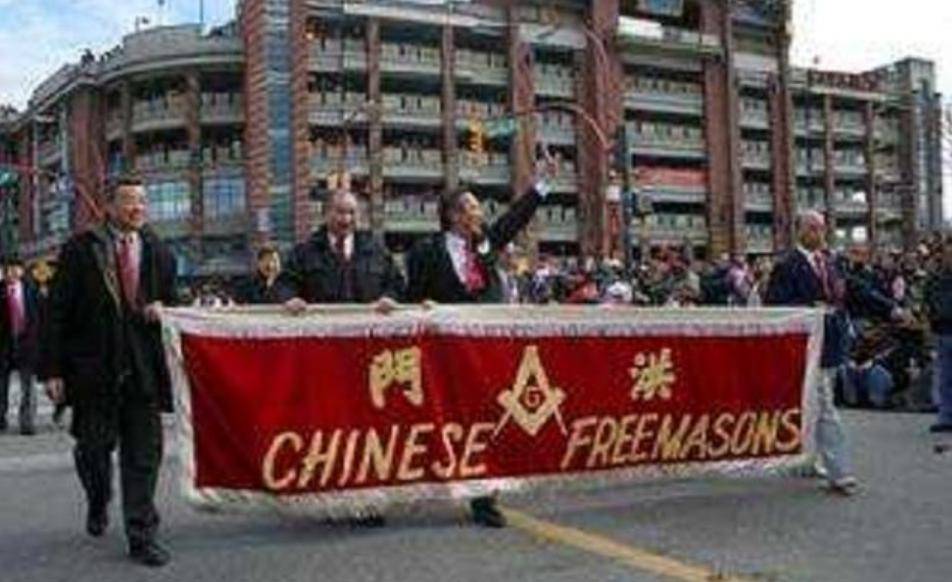

“平生不见陈近南,便称英雄也枉然!”对于天地会,许多人了解的途径大多来自金庸的武侠小说《鹿鼎记》。在书中,郑成功被设定为天地会的创始祖师,而陈近南则是总舵主。

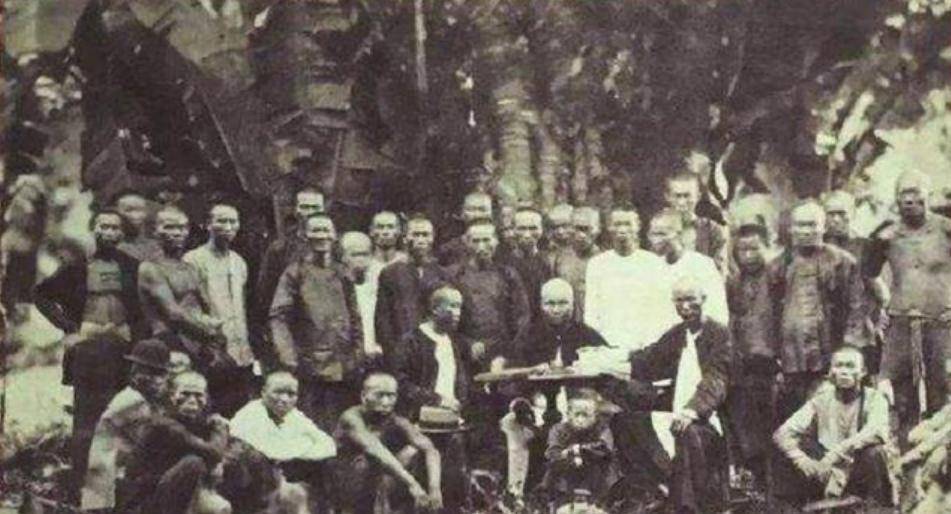

然而,历史上并没有陈近南这个人物,他只是金庸为小说创造的人物。而天地会的创始人其实是郑洪二,一位僧人。最初,天地会的成员多为社会底层人士,如破产的农民、行商的商人以及江湖流浪汉等。

最初的天地会并没有什么巨大的财富或宝藏,他们打着“反清复明”的旗号,实际上只是希望能够过上更好的生活。关于天地会宝藏的传闻,都是后代的成员逐步积累的结果。

从康熙到乾隆,再到嘉庆,天地会的口号屡次变化,从最初的“反清复明”到“顺天行道”,再到“兴明绝清”等等。这些变化反映了天地会并没有固定的教义,也表明其管理松散,曾做过不少劫富济贫的事。

进入辛亥革命时期,天地会与海外洪门有了联系,获得了大量资金支持,甚至加入了同盟会。此时的天地会财力雄厚,也因此,关于其宝藏的传说才愈加流传开来。

而在《鹿鼎记》中,有一段描述,韦小宝登上蛇岛,救出了沐小郡主与方怡等人。如今看来,这也许是金庸基于历史上洪门与天地会之间的关系,进行的文学创作吧。

那么,林老师母亲的遗物与天地会的藏宝图究竟有何关系呢?难道林老师的母亲真是天地会的成员?

天地会的发源地在福建,而他们的活动曾波及到林老师的家乡东山县。虽然林老师无法确认母亲是否为天地会成员,但她有可能偶然获得了天地会的藏宝图。这个假设似乎有其成立的可能性。

然而,林老师的母亲文化水平并不高,识字也有限,她或许根本不知道自己所获得的究竟是什么,只当它是一般的旧物,悄悄收了起来,从未与家人提及。直到母亲去世后,林老师才在整理遗物时偶然发现了这张纸。

出于好奇,林老师将这张纸展开,想要解读上面的文字,但无论如何努力,他始终无法理解。作为一名退休的语文教师,林老师对这一谜题产生了强烈的好奇心。他尝试了各种方法,仍然无法破解其中的含义。于是,他决定去县图书馆查阅古籍,寻找任何可能的线索。

退休后的林老师有了充裕的时间,他几乎每天都待在图书馆,对比各种资料。这一举动引起了游馆长的注意,游馆长在看过那张纸后,提出了天地会的暗语切口和藏宝图的可能性。于是,林老师开始研究天地会的暗语规律,尝试从中找出破解的钥匙。

林老师并没有抱太大希望,但关于东山县可能藏有天地会藏宝图的消息逐渐传播开来。许多人开始为这个谜团而兴奋,有些甚至迫不及待地开始寻找宝藏。林老师对此哭笑不得,却也更加渴望早日解开谜底。

按照天地会切口暗语的规律,林老师对那441个汉字进行了反复组合尝试,但始终未能组出任何通顺的句子。几天过去了,依旧无果。林老师没有灰心,他想着,或许这种方法行不通,该换一种思路。

字是死的,人是活的。既然没有找到有用的资料,不如多问问周围的人,或许能得到一些新的线索。于是,他带着那张纸,走访了母亲生前的朋友和一些当地的老人,询问他们是否能解读这些文字。

看到纸上明显可辨的“贱妾陈氏”等字样,林老师推测,这张纸很可能与一位女子有关,便重点向一些年长的老妇人请教。

然而,那个时代的妇女大多数识字有限,有的甚至完全不识字。林老师四处询问,却没有得到有价值的信息。不过,在与一些老妇人交谈时,竟有一位提到了江永女书。

江永女书是中国封建社会背景下,女子为表达思想所创的一种独特文字。它通常写在女子的帕子或扇子上,字形像蚊子一样简便易懂,仅供女子之间交流。林老师看过江永女书后,很快排除了这个可能。首先,手中的纸并非蚊形字,其次,江永女书流传在湖南江永县,而林老师和母亲都是福建东山县人。

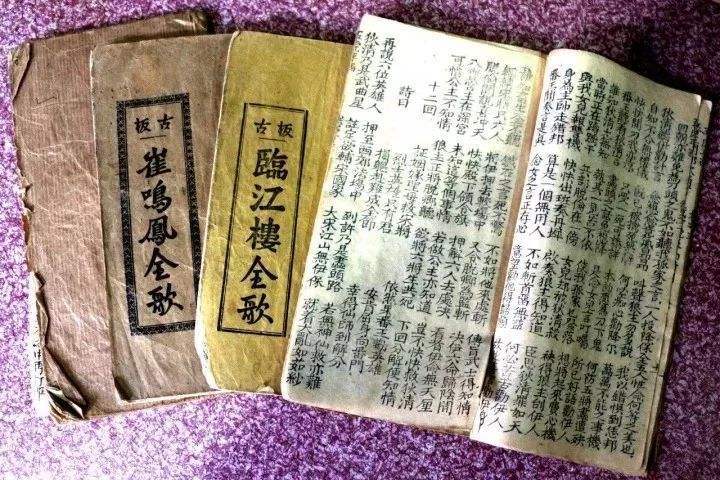

林老师继续扩大调查范围,最终,某位老妇人提到,纸上的小字排列成四个一组,像极了东山歌册的格式。东山歌册是一种潮州方言的长篇叙事民歌,林老师曾听过,但未完全理解。这使得他开始怀疑,纸上的文字或许与东山歌册有关。

根据这一思路,林老师走访了一处古民居,听到一群老妇人正唱着熟悉的旋律。她们唱完后,林老师拿出那张纸向她们请教。一位负责人听了后解释:“东山歌册来自广东潮州,最初由当地渔民传唱,歌词多为潮州方言。而这张纸上的文字,明显更接近文言文。”

这一解释让林老师失望至极。看来,这张纸既不是什么藏宝图,也不是江永女书或东山歌册。那么它究竟是什么呢?难道仅仅是一张普通的纸,上面写的是某人随意记录的内容?

正当林老师准备放弃时,一位老妇人突然站起来,拉住纸张的一角,开始讲述了一个故事。

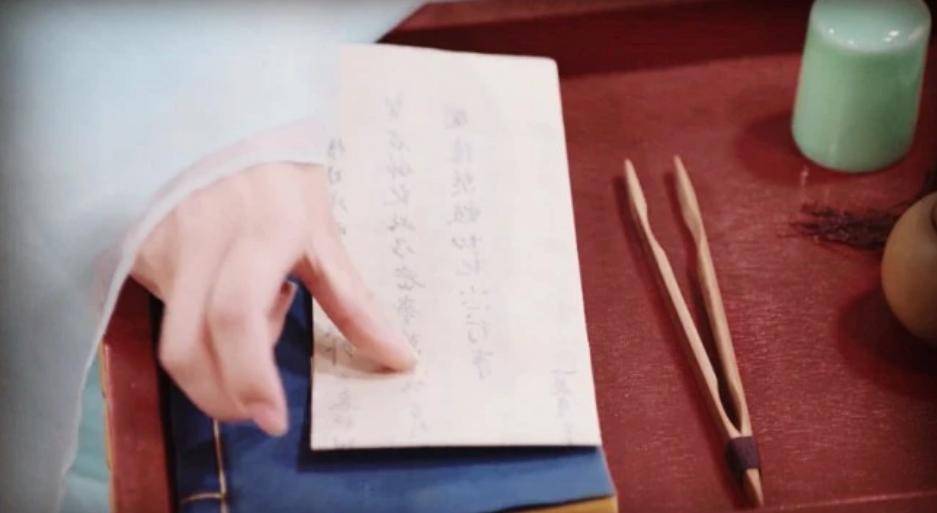

故事讲述了一个女子在清朝末年出生,后来嫁给了一个如意郎君。婚后不久,丈夫离家去了南洋,但音讯全无。多年后,女子得知丈夫已另娶新欢。绝望之下,女子写了一封信,述说过往的情分,期望丈夫回心转意。但信件被丈夫的新欢看到,并在信末加上了一句话,明确告诉女子:“你等的人永远不会回来。”

在听完这个故事后,林老师猛然意识到,自己终于找到了正确的解读方法。按照纸上的菱形排列,将四字短句首尾相接,句子逐渐变得通顺起来。最终,他解开了谜底:这张纸原来是一封女子写给丈夫的信,信中满是无奈与哀伤,仿佛在诉说着一段未曾回应的往事。

这张信纸如何流传到林老师母亲手中,至今无人知晓。也许是那段历史中的战乱,导致了这封信的转手,而信中的情感未曾得到回应。尽管解开了谜团,但林老师心中依旧有着无限的感慨。